EDM

Issue Date: 2021-10-28 A Self-Attentive model for Knowledge Tracing, Pandy+ (with George Carypis), EDM'19 Comment

Knowledge Tracingタスクに初めてself-attention layerを導入した研究

interaction (e_{t}, r_{t}) および current exercise (e_{t+1}) が与えられた時に、current_exerciseの正誤を予測したい。

* e_{t}: 時刻tのexercise

* r_{t}: 時刻tでの正誤

interactionからKey, Valueを生成し、current exerciseからQueryを生成し、multi-head attentionを適用する。その後、得られたcontext vectorをFFNにかけて、正誤を予測する。

DKTや、DKVMNを全てのデータセットでoutperform

Context-Aware Attentive Knowledge Tracing, Ghosh+, University of Massachusetts Amherst, KDD'20

においてはSAKTがDKT, DKVMN等に勝てていないのに対し(ASSSITments Data + Statics Data)

An Empirical Comparison of Deep Learning Models for Knowledge Tracing on Large-Scale Dataset, Pandey+, AAAI workshop on AI in Education'21

Do we need to go Deep? Knowledge Tracing with Big Data, Varun+, University of Maryland Baltimore County, AAAI'21 Workshop on AI Education

においてはSAKTはDKT, DKVMNに勝っている(EdNet Data)

When is Deep Learning the Best Approach to Knowledge Tracing?, Theophile+ (Ken Koedinger), CMU+, JEDM'20

においてもSAKTがDKTに勝てないことが報告されている(ASSISTments Data + Statics Data + Bridge to Algebra, Squirrel dataなど)。ただし、Interaction数が大きいデータセット(Squirrel data)ではDKTの性能に肉薄している。

Large ScaleなデータだとSAKTが強いが、Large Scaleなデータでなければあまり強くないということだと思われる。

Large Scaleの基準は、なかなか難しいが、1億Interaction程度あれば(EdNetデータ)SAKTの方が優位に強くなりそう。

数十万、数百万Interaction程度のデータであれば、DKTとSAKTはおそらくcomparableだと思われる。

(追記)

しかし Learning Process-consistent Knowledge Tracing, Shen+, SIGKDD'21

においてはSAKTはEdNetデータセット(Large Scale)においてDKT, DKT+, DKVMNとcomparableなので、

正直何を信じたら良いか分からない。

#NeuralNetwork #EducationalDataMining #StudentPerformancePrediction

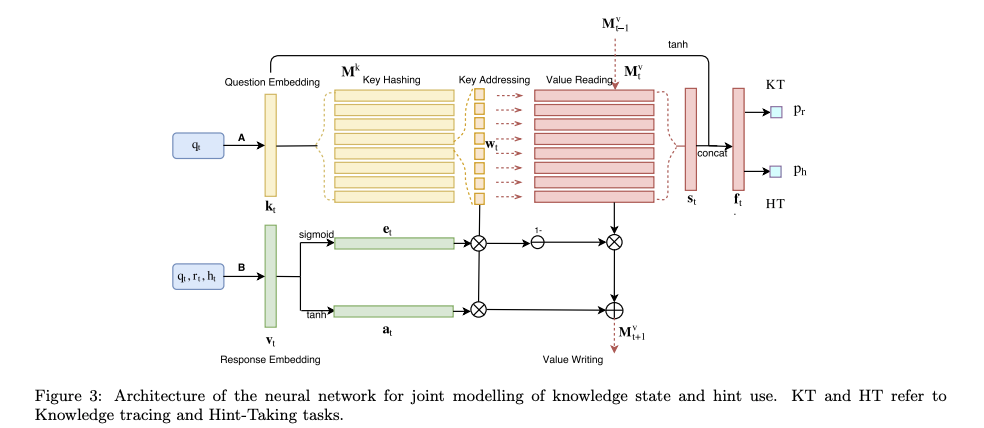

Issue Date: 2021-11-12 Modeling Hint-Taking Behavior and Knowledge State of Students with Multi-Task Learning, Chaudry+, Indian Institute of Technology, EDM'18 Comment

DKVMN (Dynamic Key-Value Memory Networks for Knowledge Tracing, Yeung+, WWW'17

)をhint-takingタスクとmulti-task learningした研究

DKVMNと比較して、微小ながら性能向上

#Pocket #EducationalDataMining #KnowledgeTracing

Issue Date: 2021-07-04 Learning to Represent Student Knowledge on Programming Exercises Using Deep Learning, Wang+, Stanford University, EDM'17 Comment

DKT [Paper Note] Deep Knowledge Tracing, Piech+, NIPS'15

のPiechも共著に入っている。

プログラミングの課題を行なっている時(要複数回のソースコードサブミット)、

1. 次のexerciseが最終的に正解で終われるか否か

2. 現在のexerciseを最終的に正解で終われるか否か

を予測するタスクを実施

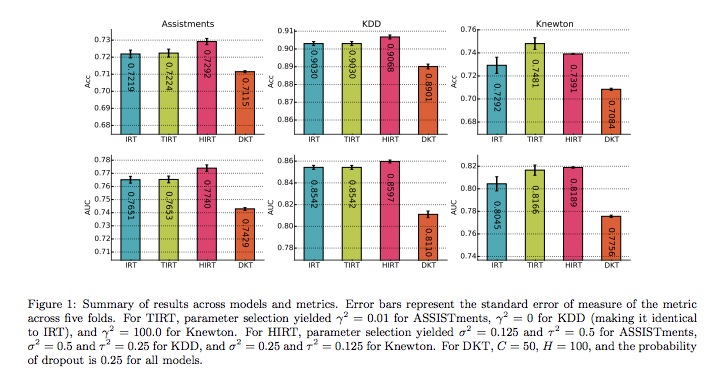

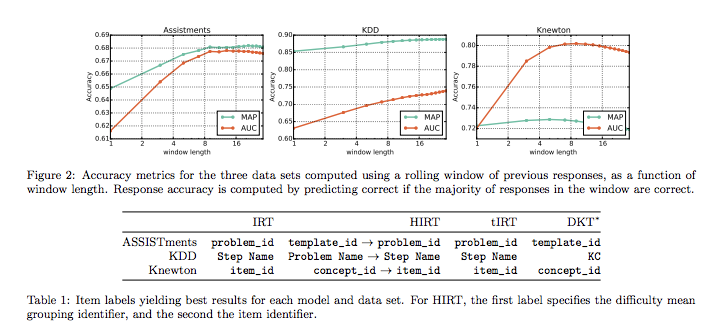

Knewton社の研究。IRTとIRTを拡張したモデルでStudent Performance Predictionを行い、3種類のデータセットでDKT [Paper Note] Deep Knowledge Tracing, Piech+, NIPS'15

と比較。比較の結果、IRT、およびIRTを拡張したモデルがDKTと同等、もしくはそれ以上の性能を出すことを示した。IRTはDKTと比べて、trainingが容易であり、パラメータチューニングも少なく済むし、DKTを数万のアイテムでtrainingするとメモリと計算時間が非常に大きくなるので、性能とパフォーマンス両方の面で実用上はIRTベースドな手法のほうが良いよね、という主張。

AUCを測る際に、具体的に何に大してAUCを測っているのかがわからない。モデルで何を予測しているかが明示的に書かれていないため(普通に考えたら、生徒のquizに対する回答の正誤を予測しているはず。IRTではquizのIDをinputして予測できるがDKTでは基本的にknowledge componentに対するproficiencyという形で予測される(table 1が各モデルがどのidに対して予測を行なったかの対応を示しているのだと思われる))。

knewton社は自社のアダプティブエンジンでIRTベースの手法を利用しており、DKTに対するIRTベースな手法の性能の比較に興味があったのだと思われる。

なお、論文の著者であるKnewton社のKevin H. Wilson氏はすでにknewton社を退職されている。

https://kevinhayeswilson.com/

#NeuralNetwork #EducationalDataMining #LearningAnalytics #StudentPerformancePrediction #KnowledgeTracing Issue Date: 2021-05-28 Going Deeper with Deep Knowledge Tracing, Beck+, EDM'16 Comment

BKT, PFA, DKTのinputの違いが記載されており非常にわかりやすい

BKT, PFA, DKTを様々なデータセットで性能を比較している。また、ASSISTmentsデータに問題点があったことを指摘し(e.g. duplicate records問題など)、ASSSTmentsデータの問題点を取り除いたデータでも比較実験をしている。結論としては、ASSISTmentsデータの問題点を取り除いたデータで比較すると、DKTがめっちゃ強いというわけではなく、PFAと性能大して変わらなかった、ということ。

KDD cupのデータではDKTが優位だが、これはPFAをKDD Cupデータに適用する際に、難易度を適切に求められない場面があったから、とのこと(問題+ステップ名のペアで難易度を測らざるを得ないが、そもそも1人の生徒しかそういったペアに回答していない場合があり、難易度が1.0 / 0.0 等の極端な値になってしまう。これらがoverfittingの原因になったりするので、そういった問題-ステップペアの難易度をスキルの難易度で置き換えたりしている)。

ちなみにこの手のDKTこれまでのモデルと性能大して変わんないよ?系の主張は、当時だったらそうかもしれないが、2020年のRiiiDの結果みると、オリジナルなDKTがシンプルな構造すぎただけであって、SAKT+RNNみたいな構造だったら多分普通にoutperformする、と個人的には思っている。

ASSISTmentsデータにはduplicate records問題以外にも、複数種類のスキルタグが付与された問題があったときに、1つのスキルタグごとに1レコードが列挙されるようなデータになっている点が、BKTと比較してDKTが有利だった点として指摘している。スキルA, Bが付与されている問題が2問あった時に、それらにそれぞれ正解・不正解した場合のASSISTments09-10データの構造は下図のようになる。DKTを使ってこのようなsequenceを学習した場合、スキルタグBの正誤予測には、一つ前のtime-stempのスキルタグAの正誤予測がそのまま利用できる、といった関係性を学習してしまう可能性が高い。BKTはスキルタグごとにモデルを構築するので、これではBKTと比較してDKTの方が不当に有利だよね、ということも指摘している。

複数タグが存在する場合の対処方法として、シンプルに複数タグを連結して新しいタグとする、ということを提案している。

#NeuralNetwork #EducationalDataMining #LearningAnalytics #StudentPerformancePrediction #KnowledgeTracing Issue Date: 2021-05-28 How Deep is Knowledge Tracing?, Mozer+, EDM'16 Comment

DKTでは考慮できているが、BKTでは考慮できていない4種類のregularityを指摘し、それらを考慮ようにBKT(forgetting, interactions among skills, incorporasting latent student abilities)を拡張したところ、DKTと同等のパフォーマンスを発揮したことを示した研究。

- Recency Effects, Contextualized Trial Sequence, Inter-skill similarity, Individual variation in ability

DKTの成功は、deep learningによって得られた新たなrepresentationに基づくものではなく、上記input/outputの統計的なregularityを捉えることができる柔軟性と一般性によるものだと分析している(DKTは、汎用のリカレントニューラルネットワークモデルであり、学習と忘却のモデル化、スキルの発見、学生の能力の推論に特化した構成要素はないにもかかわらず、それらを捉えることができた。この柔軟性により、DKTは、ドメイン知識・事前分析がほとんどなくても、様々なデータセットでロバストに動作する)。が、DKTはこのようなドメイン知識等がなく良い性能を達成できている代償として、解釈生を犠牲にしている。BKTのようなshallowなモデルでも上記4種類の規則性を導入することでより解釈性があり、説明性があるモデルを獲得できる、と述べている。教育に応用する上で、解釈性・説明性は非常に重要な要素であり、同等の性能が達成できるなら、BKT拡張したほうがいいじゃん?っていう主張だと思われる。

DKTのAUC計算は、trialごとに該当スキルのpredictionを行い、全てのスキルに関してAUCを計算しているのに対し、

BKTは、個々のスキルごとにAUCを計算し、最終的にそれらを平均することでAUCを算出している点を指摘している(中身の実装を読んで)。

BKTのAUC計算方法の方が、DKTよりもAUCが低くなることを述べ、どちらかに統一した方が良いことを述べている。

Khan AcademyデータをDKTの共著者に使わせてもらえないかきいてみたところ、使わせてもらえなかったとも書いてある。

BKT+Forgetsは、ある特定のスキルの間に何回のtrialがあったかを数えておき、そのfrialの機会ごとにForgetが生じる機会が生じると考えるような定式化になっている。

たとえば、A_1 - A_2 - B_1 - A_3 - B_2 - B_3 - A_4 という問題の系列があったとする(A, Bはスキル名で、添字はスキルのinstance)。そうすると、A_1とA_2間でforgettingが生じる確率はF、A_2とA_3の間でforgettingが生じる確率は1-(1-F)^2、A_3とA_4の間でforgettingが生じる確率は1-(1-F)^3となる。

※ スキルAを連続してtrialした場合はFでforgettingするが、

スキルAをtrialしない場合は 1 - (スキルAを覚えている確率) = Aを忘れている確率 ということだろうか。

BKT+Forgetsは pyBKT: An Accessible Python Library of Bayesian Knowledge Tracing Models, Bardrinath+, EDM'20

に実装されている。

#AdaptiveLearning #StudentPerformancePrediction #KnowledgeTracing Issue Date: 2021-10-29 General Features in Knowledge Tracing: Applications to Multiple Subskills, Temporal Item Response Theory, and Expert Knowledge, Brusilovsky+, EDM'14 Comment

BKTでは1種類のスキルしか扱えなかった問題を改善(skillだけでなく、sub-skillも扱えるように)

様々なFeatureを組み合わせることが可能

実装:

https://github.com/ml-smores/fast

ただし、GPL-2.0ライセンス

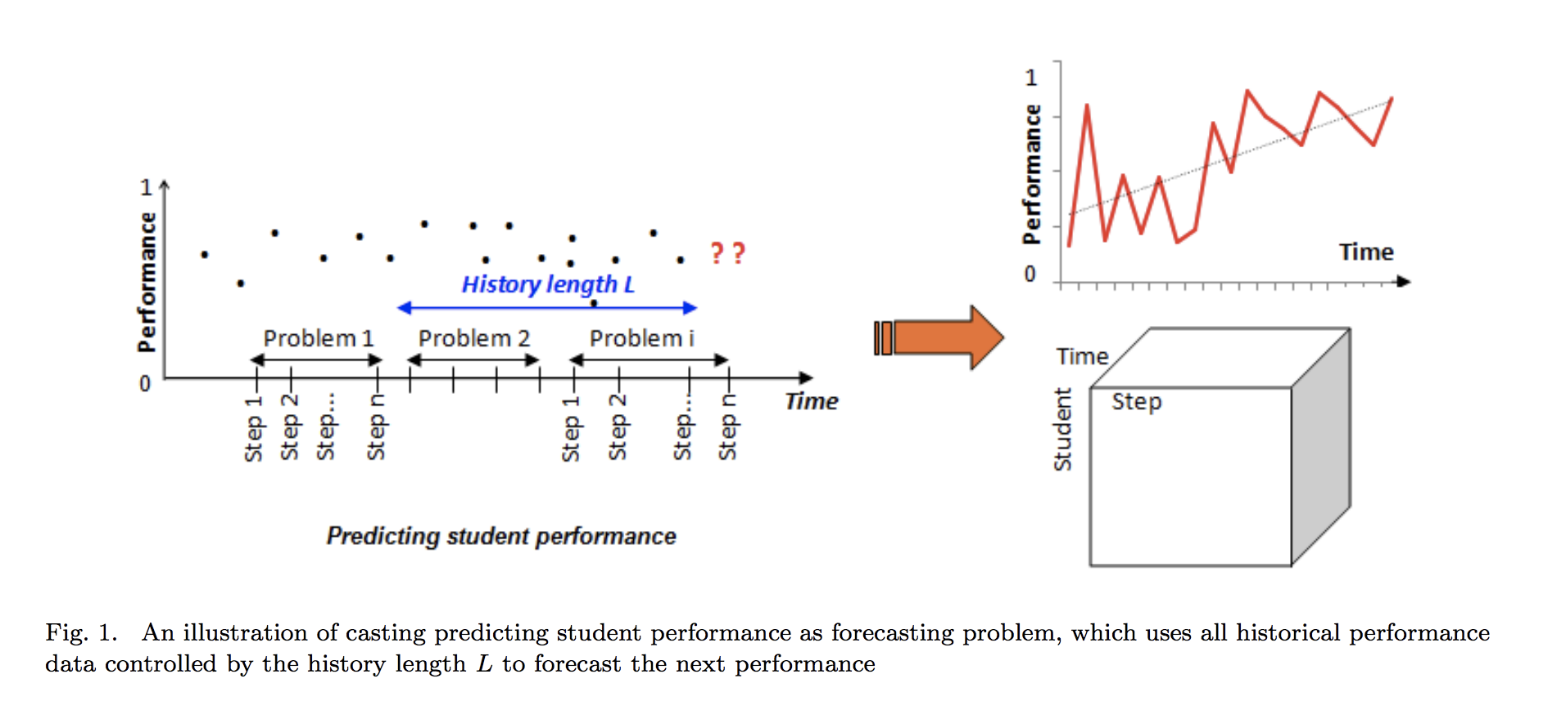

#AdaptiveLearning #EducationalDataMining #StudentPerformancePrediction Issue Date: 2018-12-22 [Paper Note] Factorization Models for Forecasting Student Performance, Thai-Nghe+, EDM'11 Comment

student performanceは、推薦システムの問題において、下記の2種類にcastできる:

1. rating prediction task, すなわち、ユーザ・アイテム・ratingを、生徒・タスク・パフォーマンスとみなす

2. sequentialなエフェクトを考慮して、forecasting problemに落とす

TensorFactorizationで、欠損値を予測

cold-start problem(new-user, new item)への対処としては、global averageをそれぞれ用いることで対処(more sophisticatedなやり方が提案されているとも述べている)

使用している手法としては、この辺?

https://pdfs.semanticscholar.org/8e6b/5991f9c1885006aa204d80cc2c23682d8d31.pdf