StudentPerformancePrediction

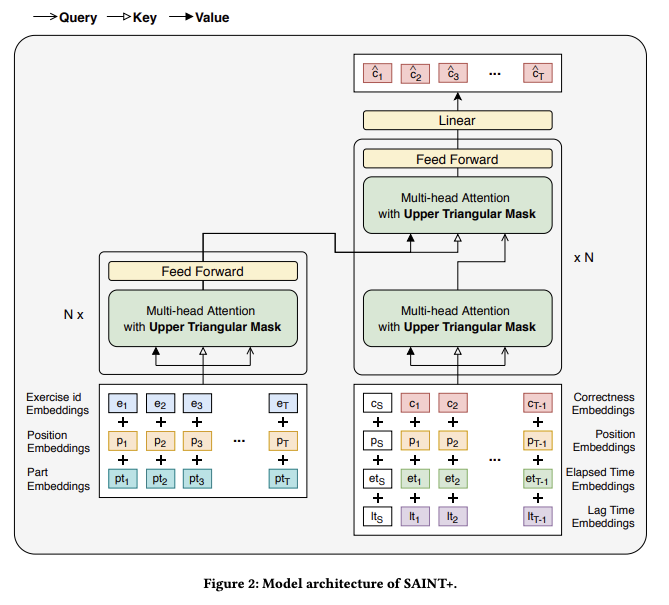

Issue Date: 2021-10-28 SAINT+: Integrating Temporal Features for EdNet Correctness Prediction, Shin+, RiiiD AI Research, LAK'21 Comment

Student Performance PredictionにTransformerを初めて利用した研究

#NeuralNetwork #AdaptiveLearning #EducationalDataMining #EDM

Issue Date: 2021-10-28 A Self-Attentive model for Knowledge Tracing, Pandy+ (with George Carypis), EDM'19 Comment

Knowledge Tracingタスクに初めてself-attention layerを導入した研究

interaction (e_{t}, r_{t}) および current exercise (e_{t+1}) が与えられた時に、current_exerciseの正誤を予測したい。

* e_{t}: 時刻tのexercise

* r_{t}: 時刻tでの正誤

interactionからKey, Valueを生成し、current exerciseからQueryを生成し、multi-head attentionを適用する。その後、得られたcontext vectorをFFNにかけて、正誤を予測する。

DKTや、DKVMNを全てのデータセットでoutperform

Context-Aware Attentive Knowledge Tracing, Ghosh+, University of Massachusetts Amherst, KDD'20

においてはSAKTがDKT, DKVMN等に勝てていないのに対し(ASSSITments Data + Statics Data)

An Empirical Comparison of Deep Learning Models for Knowledge Tracing on Large-Scale Dataset, Pandey+, AAAI workshop on AI in Education'21

Do we need to go Deep? Knowledge Tracing with Big Data, Varun+, University of Maryland Baltimore County, AAAI'21 Workshop on AI Education

においてはSAKTはDKT, DKVMNに勝っている(EdNet Data)

When is Deep Learning the Best Approach to Knowledge Tracing?, Theophile+ (Ken Koedinger), CMU+, JEDM'20

においてもSAKTがDKTに勝てないことが報告されている(ASSISTments Data + Statics Data + Bridge to Algebra, Squirrel dataなど)。ただし、Interaction数が大きいデータセット(Squirrel data)ではDKTの性能に肉薄している。

Large ScaleなデータだとSAKTが強いが、Large Scaleなデータでなければあまり強くないということだと思われる。

Large Scaleの基準は、なかなか難しいが、1億Interaction程度あれば(EdNetデータ)SAKTの方が優位に強くなりそう。

数十万、数百万Interaction程度のデータであれば、DKTとSAKTはおそらくcomparableだと思われる。

(追記)

しかし Learning Process-consistent Knowledge Tracing, Shen+, SIGKDD'21

においてはSAKTはEdNetデータセット(Large Scale)においてDKT, DKT+, DKVMNとcomparableなので、

正直何を信じたら良いか分からない。

#NeuralNetwork #Pocket #EducationalDataMining #LearningAnalytics #KnowledgeTracing #Selected Papers/Blogs #KeyPoint Notes

Issue Date: 2021-05-28 [Paper Note] EKT: Exercise-aware Knowledge Tracing for Student Performance Prediction, Qi Liu+, IEEE TKDE'19, 2019.06 GPT Summary- 学生のパフォーマンス予測のために、演習記録と教材情報を統合するEERNNフレームワークを提案。双方向LSTMを用いて演習内容をエンコードし、マルコフ特性とアテンションメカニズムを持つ2つの実装を提供。さらに、知識概念を追跡するEKTに拡張し、演習が知識習得に与える影響を定量化。実験により、予測精度と解釈可能性の向上が確認された。 Comment

DKT等のDeepなモデルでは、これまで問題テキストの情報等は利用されてこなかったが、learning logのみならず、問題テキストの情報等もKTする際に活用した研究。

[Paper Note] Exercise-Enhanced Sequential Modeling for Student Performance Prediction, Hu+, AAAI'18

をより洗練させjournal化させたものだと思われる。

[Paper Note] Exercise-Enhanced Sequential Modeling for Student Performance Prediction, Hu+, AAAI'18

ではKTというより、問題の正誤を予測するモデルとなっており、個々のconceptに対するproficiencyを推定するというKTの考え方はあまり導入されていなかった。

EKTの方では、個々のknowledge componentのproficiency scoreを算出する方法も提案されている。

モデル自体は、基本的にはattention-basedなRNNモデル。

Exercise EmbeddingはBidireictional-RNNを利用して、問題文をエンコードすることによって求める。

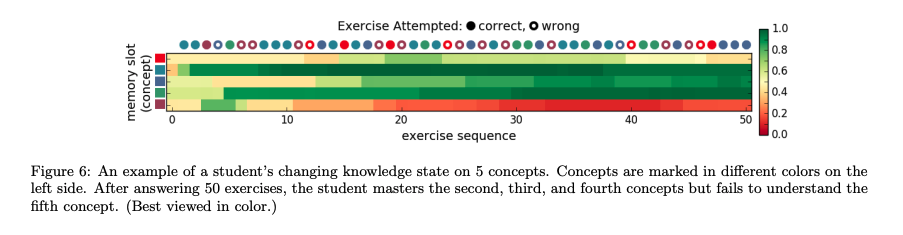

EKTによるmastery levelを可視化したもの。T=0とT=30では各conceptに対するmastery levelが大きく異なっている。基本的に、たくさん正解したconceptはmastery levelが向上し、不正解しまくったconceptはどんどんmastery levelがshrinkしていく。

予測性能。問題のContentを考慮することで、正誤予測のAUCは圧倒的に高くなる。DKTよりも10ポイント程度EKTAの方がAUCが高いように見える。

各モデルの特徴や、knowledge tracingが行えるか否か、といった性質を整理した表。わかりやすい。しかしDKTのknowledge tracking?が×になっているのは誤りでは?

各knowledge conceptの時刻tにおけるmastery levelの求め方。

EKTでは、生徒の各knowledge conceptの状態を保持した行列H_t^i(0 <= i <= # of concepts)を保持している。correctness probabilityを最終的に求める際には、H_t^iの各knowledge conceptに対する重みβ_iで重みづけた上でsummationをとり、各知識の状態を統合したベクトルsを作成し、sとexercise embedding xをconcatした上でスコアを予測する。

このスコアの予測部分を変更し、β_iをmastery levelを測定したいconceptのone-hot encodingに置き換え、さらにexercise embeddingをmaskしたベクトル=masked exercise embedding = zero vectorをconcatした上で、スコアを予測するようにする。

こうすることで、exerciseの影響を除き、かつone-hot encodingで指定したknowledgeのmasteryのみが考慮されたスコアを抽出できるため、そのスコアをmastery levelとする。

単にStudent Performance Predictionして終わり!ってんじゃなく、knowledge tracing的な側面をきちんと考慮している点で、この研究めっちゃ好き。

スキルタグごとにLSTMのhidden_stateを保持しないといけないので、メモリの消費量がえぐいことになりそう。小規模なスキルタグのデータセットじゃないと動かないのでは?

実際、実験では37種類のスキルタグが存在するデータセットしか扱っていない。

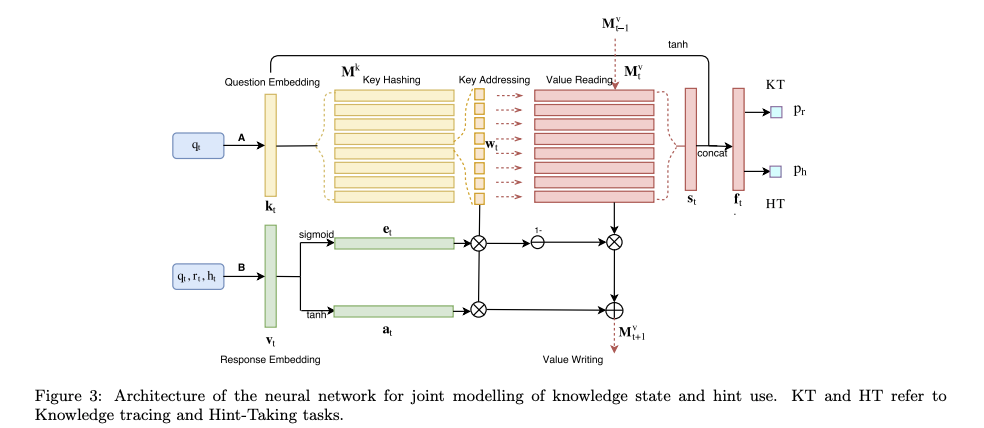

DKVMN (Dynamic Key-Value Memory Networks for Knowledge Tracing, Yeung+, WWW'17

)をhint-takingタスクとmulti-task learningした研究

DKVMNと比較して、微小ながら性能向上

#NeuralNetwork #EducationalDataMining #LearningAnalytics #AAAI Issue Date: 2021-05-28 [Paper Note] Exercise-Enhanced Sequential Modeling for Student Performance Prediction, Hu+, AAAI'18 Comment

従来のStudent Performance PredictionタスクではKnowledge Componentと問題に対する過去の正誤を入力として予測を行っていて、問題テキストを通じて得られる問題そのものの難しさは明示的に考慮できていなかった。

なので、knowledge componentではなく、問題テキストそのものを使ってStudent Performance Predictionしてみたら性能よくなりました、という話。

問題テキストを利用してNeural-basedなアプローチでStudent Performance Predictionした最初の論文だと思う。

本論文ではKnowledge Tracing的なknowledge componentに対するproficiencyを求めることは考慮されていないが、ジャーナル版 [Paper Note] EKT: Exercise-aware Knowledge Tracing for Student Performance Prediction, Qi Liu+, IEEE TKDE'19, 2019.06

では、そのような点も考慮されたモデルの拡張が行われていてさらに洗練されている。

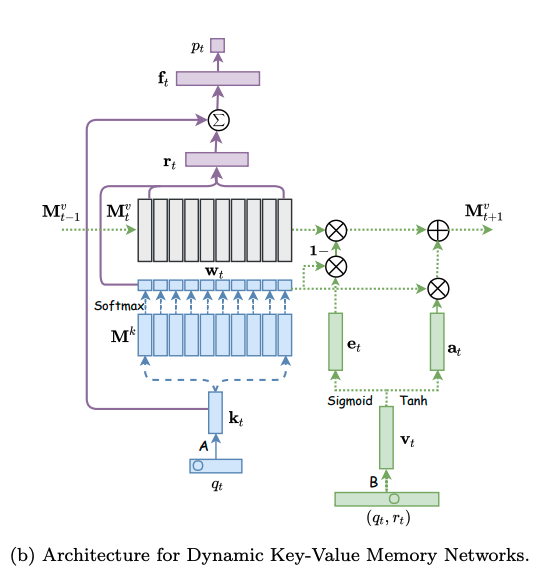

#NeuralNetwork #EducationalDataMining #KnowledgeTracing #WWW Issue Date: 2021-05-28 Dynamic Key-Value Memory Networks for Knowledge Tracing, Yeung+, WWW'17 Comment

DeepなKnowledge Tracingの代表的なモデルの一つ。KT研究において、DKTと並んでbaseline等で比較されることが多い。

DKVMNと呼ばれることが多く、Knowledge Trackingができることが特徴。

モデルは下図の左側と右側に分かれる。左側はエクササイズqtに対する生徒のパフォーマンスptを求めるネットワークであり、右側はエクササイズqtに対する正誤情報rtが与えられた時に、メモリのvalueを更新するネットワークである。

メモリとは生徒のknowledge stateを保持している行列であり、keyとvalueのペアによって形成される。keyとvalueは両者共にdv次元のベクトルで表現される。keyはコンセプトを表し、valueがそれぞれのコンセプトに対する生徒のknowledge stateを表している。ここで、コンセプトとスキルタグは異なる概念であり、スキルタグを生成される元となった概念のことをコンセプトと呼んでいる。コンセプトは基本的には専門家がタグ付しない限り、観測できない変数だと思われる。すなわち、コンセプトとはsynthetic-5データでいうところのc_t(5種類のコンセプト)に該当し、個々のコンセプトによって生成された50種類のexerciseがエクササイズタグに相当する。ASSISTments15データでいうところの、100種類のスキルタグがエクササイズタグで、それぞれのスキルタグのコンセプトはデータに明示されていない。

# ptの求め方

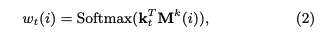

ptを求める際には、エクササイズqt(qtのサイズはエクササイズタグ次元Q; エクササイズタグが何を指すかは分かりづらく、基本的にはスキルタグのことだが、synthetic-5のように50種類のquestion_idをそのまま利用することも可)のembedding kt(dk次元)を求め、ktをメモリのkey M^k(N x dk次元)とのmatmulをとることによって、各コンセプトとのcorrelation weight w を求める。

correlation weight wは、メモリのvalue(knowledge state)からknowledge stateのread contentベクトルrを生成する際に用いられる。read contentベクトルは、エクササイズqtに関する生徒のmastery levelのサマリとみなすことができる。

read contentベクトルrは、各キーのcorrelation weight w(scalar)とメモリのvalueベクトル(dv次元)との積をメモリサイズ(コンセプト数)Nでsummationすることによって求められる。

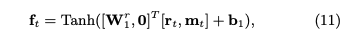

read contentベクトルを求めたのち、生徒のqtに対するmastery levelと取り組む問題qtの難易度を集約したサマリベクトルftをfully connected layerによって求める。求める際には、rとkt(qtのembedding)をconcatし、fully connected layerにかける。

最終的にサマリベクトルftを異なるfully connected layerにかけることによって、エクササイズqtに対するレスポンスを予測する。

# メモリの更新方法

エクササイズqtとそれに対する正誤rtが与えられたとき(qt, rt)、この情報のembedding vtを求める。求める際は、2Q x dv次元のembedding matrixをlookupする。このvtは、生徒がエクササイズに回答したことによってどれだけのknowledge growthを得たかを表している。

その後LSTMのforget gateに着想を得て、メモリのvalueをupdateする際に、最初にeraseベクトルを求めてvalueのうち忘却した情報を削除し、その後add vectorを利用してknowledge growthをvalueに反映させる。

eraseベクトルは、knowledge growth vtと(dv x dv)次元のtransformation matrix Eを利用して変換することによって求める。

そして、メモリのvalueはこのeraseベクトルを用いて次の式で更新される。基本的には求めたeraseベクトルの分だけ全てのコンセプトのvalueがshrinkするように計算されているが、各コンセプトごとにshrinkさせる度合いをcorrelation weight wによって制御することによってvalueに対して忘却の概念を取り入れている。correlation weightとeraseベクトルのelementのうち、両方とも1となるelementに対応するvalueのelementが、0にリセットされるような挙動となる。

その後、knowledge growth vt から、新たなtransformation matrix D(dv x dv)を用いて、adding vector aが計算される。

最終的に、メモリの各valueは、adding vectorに対してcorrelation weightの重み分だけ各elementの値が更新される。

このような erase-followed-by-addな構造により、生徒の忘却と学習のlearning processを再現している。

# 予測性能

DKVMNが全てのデータセットにおいて性能が良かった。が、これは後のさまざまな研究の追試によりDKTとDKVMNの性能はcomparableであることが検証されているため、あまりこの結果は信用できない。

# learning curve

DKTとDKVMNの両者についてlearning curveを描いた結果が下記。DKTはtrainingとvalidationのlossの差が非常に大きくoverfittingしていることがわかるが、DKVMNはそのような挙動はなく、overfittingしにくいことを言及している。

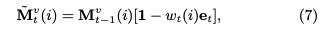

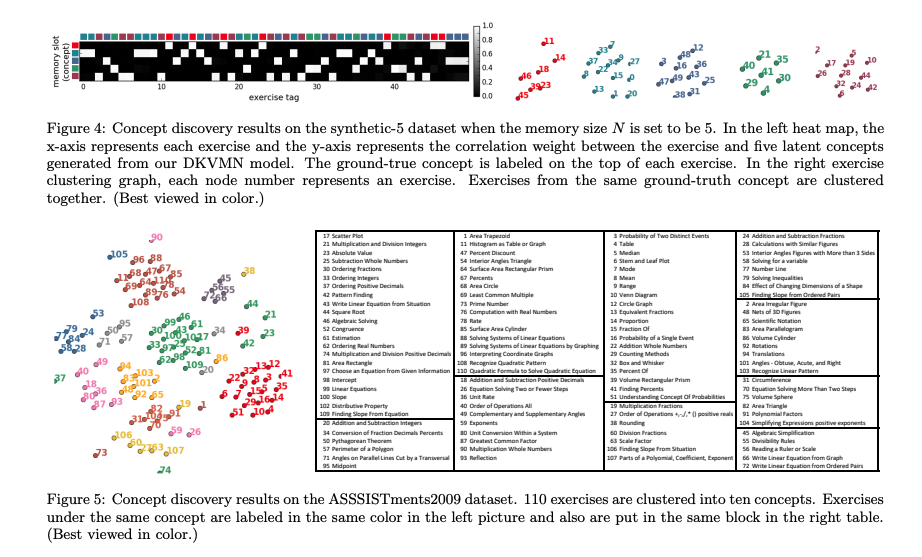

# Concept Discovery

Figure4がsynthetic-5に対するConcept Discovery, Figure5がASSISTments15に対するConcept Discoveryの結果。synthetic-5は5種類のコンセプトによって50種類のエクササイズが生成されているが、メモリサイズNを5にすることによって完璧な各エクササイズのクラスタリングが実施できた(驚くべきことに、N=50でも5つのクラスタにきっちり分けることができた)。ASSISTments15データについても、類似したコンセプトのスキルタグが同じクラスタに属し、近い距離にマッピングされているため、コンセプトを見つけられたと主張している。

# Knowledge State Depiction

Synthetic-5に対する、各コンセプトのmasteryを可視化した結果が下図。

ここで注意すべきは、DKVMNが可視化するのは、メモリサイズNで指定した個々のkeyに該当するコンセプトのmasteryを可視化する方法を説明している点である。個々のスキルタグ(エクササイズタグ)に対するmasteryを可視化するわけではない点に注意。個々のスキルタグに対するmasteryは、DKTと同様にptがそれに該当するものと思われる。

個々のコンセプトのmasteryを可視化する手順は下記の通り。

まず、read content vector rを求める際に、masteryを可視化したいコンセプトのCorrelation weightのみを1とし、他のコンセプトのCorrelation weightを0とすることでrを算出する。

その後、次の式によって、エクササイズの難易度情報をマスクすること(weight matrixのうち、エクササイズembeddingが乗算される部分のみ0にマスクする)によってサマリベクトルftを求め、ftからfully connected layerを通じてptを求めることで、そのptを該当するコンセプトのmastery levelとみなす。

# 所感

スキルタグの背後にある隠れたコンセプトを見つけ、その隠れたコンセプトに対する習熟度を測るという点においてはDKTよりもDKVMNの方が優れていそう。

だが、スキルタグに対する習熟度を測るという点については、DKT, DKVMNのAUCにほとんど差がないことを鑑みるにDKVMNをわざわざ使う意味がどれだけあるのかな、という気がした。

特に Empirical Evaluation of Deep Learning Models for Knowledge Tracing: Of Hyperparameters and Metrics on Performance and Replicability, Sami+, Aalto University, JEDM'22

で報告されているように、DKVMNでリアルタイムに全てのスキルタグに対する習熟度をトラッキングするためには、DKVMNのoutputをoutput-per-skillにする必要があるが、DKVMNにおいてoutput-per-skillベクトルをoutputに採用すると予測性能が低下することがわかっている。このため、わざわざスキルタグに対する習熟度を求める際にDKVMNを使う必要もないのでは、という気がしている。

そうすると、現状スキルタグに対する習熟度をいい感じに求める手法は、DKT, DKT+ or EKTということになるのだろうか・・・。

追記:DKVMNのDKTと比較して良い点は、メモリネットワーク上にknowledge stateが保存されていて、inputはある一回の問題に対するtrialの正誤のみという点。DKTなどでは入力する系列の長さの上限が決まってしまうが、原理上はDKVMNは扱える系列の長さに制限がないことになる。この性質は非常に有用。

#NeuralNetwork #EducationalDataMining #LearningAnalytics #EDM Issue Date: 2021-05-29 Back to the basics: Bayesian extensions of IRT outperform neural networks for proficiency estimation, Ekanadham+, EDM'16 Comment

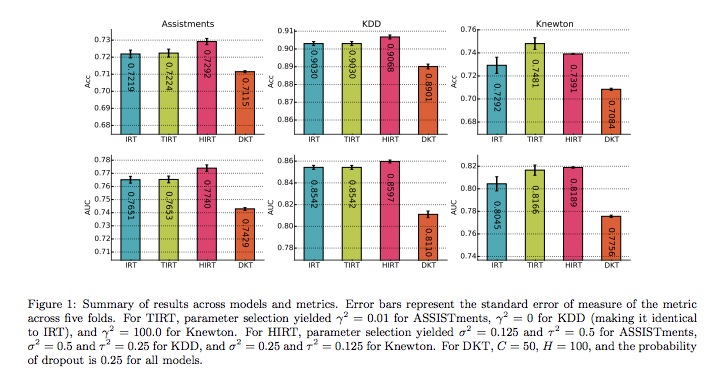

Knewton社の研究。IRTとIRTを拡張したモデルでStudent Performance Predictionを行い、3種類のデータセットでDKT [Paper Note] Deep Knowledge Tracing, Piech+, NIPS'15

と比較。比較の結果、IRT、およびIRTを拡張したモデルがDKTと同等、もしくはそれ以上の性能を出すことを示した。IRTはDKTと比べて、trainingが容易であり、パラメータチューニングも少なく済むし、DKTを数万のアイテムでtrainingするとメモリと計算時間が非常に大きくなるので、性能とパフォーマンス両方の面で実用上はIRTベースドな手法のほうが良いよね、という主張。

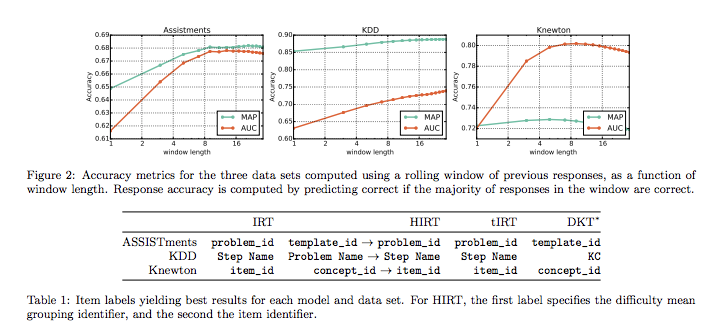

AUCを測る際に、具体的に何に大してAUCを測っているのかがわからない。モデルで何を予測しているかが明示的に書かれていないため(普通に考えたら、生徒のquizに対する回答の正誤を予測しているはず。IRTではquizのIDをinputして予測できるがDKTでは基本的にknowledge componentに対するproficiencyという形で予測される(table 1が各モデルがどのidに対して予測を行なったかの対応を示しているのだと思われる))。

knewton社は自社のアダプティブエンジンでIRTベースの手法を利用しており、DKTに対するIRTベースな手法の性能の比較に興味があったのだと思われる。

なお、論文の著者であるKnewton社のKevin H. Wilson氏はすでにknewton社を退職されている。

https://kevinhayeswilson.com/

#NeuralNetwork #EducationalDataMining #LearningAnalytics #KnowledgeTracing #EDM Issue Date: 2021-05-28 Going Deeper with Deep Knowledge Tracing, Beck+, EDM'16 Comment

BKT, PFA, DKTのinputの違いが記載されており非常にわかりやすい

BKT, PFA, DKTを様々なデータセットで性能を比較している。また、ASSISTmentsデータに問題点があったことを指摘し(e.g. duplicate records問題など)、ASSSTmentsデータの問題点を取り除いたデータでも比較実験をしている。結論としては、ASSISTmentsデータの問題点を取り除いたデータで比較すると、DKTがめっちゃ強いというわけではなく、PFAと性能大して変わらなかった、ということ。

KDD cupのデータではDKTが優位だが、これはPFAをKDD Cupデータに適用する際に、難易度を適切に求められない場面があったから、とのこと(問題+ステップ名のペアで難易度を測らざるを得ないが、そもそも1人の生徒しかそういったペアに回答していない場合があり、難易度が1.0 / 0.0 等の極端な値になってしまう。これらがoverfittingの原因になったりするので、そういった問題-ステップペアの難易度をスキルの難易度で置き換えたりしている)。

ちなみにこの手のDKTこれまでのモデルと性能大して変わんないよ?系の主張は、当時だったらそうかもしれないが、2020年のRiiiDの結果みると、オリジナルなDKTがシンプルな構造すぎただけであって、SAKT+RNNみたいな構造だったら多分普通にoutperformする、と個人的には思っている。

ASSISTmentsデータにはduplicate records問題以外にも、複数種類のスキルタグが付与された問題があったときに、1つのスキルタグごとに1レコードが列挙されるようなデータになっている点が、BKTと比較してDKTが有利だった点として指摘している。スキルA, Bが付与されている問題が2問あった時に、それらにそれぞれ正解・不正解した場合のASSISTments09-10データの構造は下図のようになる。DKTを使ってこのようなsequenceを学習した場合、スキルタグBの正誤予測には、一つ前のtime-stempのスキルタグAの正誤予測がそのまま利用できる、といった関係性を学習してしまう可能性が高い。BKTはスキルタグごとにモデルを構築するので、これではBKTと比較してDKTの方が不当に有利だよね、ということも指摘している。

複数タグが存在する場合の対処方法として、シンプルに複数タグを連結して新しいタグとする、ということを提案している。

#NeuralNetwork #EducationalDataMining #LearningAnalytics #KnowledgeTracing #EDM Issue Date: 2021-05-28 How Deep is Knowledge Tracing?, Mozer+, EDM'16 Comment

DKTでは考慮できているが、BKTでは考慮できていない4種類のregularityを指摘し、それらを考慮ようにBKT(forgetting, interactions among skills, incorporasting latent student abilities)を拡張したところ、DKTと同等のパフォーマンスを発揮したことを示した研究。

- Recency Effects, Contextualized Trial Sequence, Inter-skill similarity, Individual variation in ability

DKTの成功は、deep learningによって得られた新たなrepresentationに基づくものではなく、上記input/outputの統計的なregularityを捉えることができる柔軟性と一般性によるものだと分析している(DKTは、汎用のリカレントニューラルネットワークモデルであり、学習と忘却のモデル化、スキルの発見、学生の能力の推論に特化した構成要素はないにもかかわらず、それらを捉えることができた。この柔軟性により、DKTは、ドメイン知識・事前分析がほとんどなくても、様々なデータセットでロバストに動作する)。が、DKTはこのようなドメイン知識等がなく良い性能を達成できている代償として、解釈生を犠牲にしている。BKTのようなshallowなモデルでも上記4種類の規則性を導入することでより解釈性があり、説明性があるモデルを獲得できる、と述べている。教育に応用する上で、解釈性・説明性は非常に重要な要素であり、同等の性能が達成できるなら、BKT拡張したほうがいいじゃん?っていう主張だと思われる。

DKTのAUC計算は、trialごとに該当スキルのpredictionを行い、全てのスキルに関してAUCを計算しているのに対し、

BKTは、個々のスキルごとにAUCを計算し、最終的にそれらを平均することでAUCを算出している点を指摘している(中身の実装を読んで)。

BKTのAUC計算方法の方が、DKTよりもAUCが低くなることを述べ、どちらかに統一した方が良いことを述べている。

Khan AcademyデータをDKTの共著者に使わせてもらえないかきいてみたところ、使わせてもらえなかったとも書いてある。

BKT+Forgetsは、ある特定のスキルの間に何回のtrialがあったかを数えておき、そのfrialの機会ごとにForgetが生じる機会が生じると考えるような定式化になっている。

たとえば、A_1 - A_2 - B_1 - A_3 - B_2 - B_3 - A_4 という問題の系列があったとする(A, Bはスキル名で、添字はスキルのinstance)。そうすると、A_1とA_2間でforgettingが生じる確率はF、A_2とA_3の間でforgettingが生じる確率は1-(1-F)^2、A_3とA_4の間でforgettingが生じる確率は1-(1-F)^3となる。

※ スキルAを連続してtrialした場合はFでforgettingするが、

スキルAをtrialしない場合は 1 - (スキルAを覚えている確率) = Aを忘れている確率 ということだろうか。

BKT+Forgetsは pyBKT: An Accessible Python Library of Bayesian Knowledge Tracing Models, Bardrinath+, EDM'20

に実装されている。

#AdaptiveLearning #NeurIPS #Selected Papers/Blogs #KeyPoint Notes #Reference Collection Issue Date: 2018-12-22 [Paper Note] Deep Knowledge Tracing, Piech+, NIPS'15 Comment

Knowledge Tracingタスクとは:

特定のlearning taskにおいて、生徒によってとられたインタラクションの系列x0, ..., xtが与えられたとき、次のインタラクションxt+1を予測するタスク

典型的な表現としては、xt={qt, at}, where qt=knowledge component (KC) ID (あるいは問題ID)、at=正解したか否か

モデルが予測するときは、qtがgivenな時に、atを予測することになる

Contribution:

1. A novel way to encode student interactions as input to a recurrent neural network.

2. A 25% gain in AUC over the best previous result on a knowledge tracing benchmark.

3. Demonstration that our knowledge tracing model does not need expert annotations.

4. Discovery of exercise influence and generation of improved exercise curricula.

モデル:

Inputは、ExerciseがM個あったときに、M個のExerciseがcorrectか否かを表すベクトル(長さ2Mベクトルのone-hot)。separateなrepresentationにするとパフォーマンスが下がるらしい。

Output ytの長さは問題数Mと等しく、各要素は、生徒が対応する問題を正答する確率。

InputとしてExerciseを用いるか、ExerciseのKCを用いるかはアプリケーション次第っぽいが、典型的には各スキルの潜在的なmasteryを測ることがモチベーションなのでKCを使う。

(もし問題数が膨大にあるような設定の場合は、各問題-正/誤答tupleに対して、random vectorを正規分布からサンプリングして、one-hot high-dimensional vectorで表現する。)

hidden sizeは200, mini-batch sizeは100としている。

[Educational Applicationsへの応用]

生徒へ最適なパスの学習アイテムを選んで提示することができること

生徒のknowledge stateを予測し、その後特定のアイテムを生徒にassignすることができる。たとえば、生徒が50個のExerciseに回答した場合、生徒へ次に提示するアイテムを計算するだけでなく、その結果期待される生徒のknowledge stateも推測することができる

Exercises間の関係性を見出すことができる

y( j | i )を考える。y( j | i )は、はじめにexercise iを正答した後に、second time stepでjを正答する確率。これによって、pre-requisiteを明らかにすることができる。

[評価]

3種類のデータセットを用いる。

1. simulated Data

2000人のvirtual studentを作り、1〜5つのコンセプトから生成された、50問を、同じ順番で解かせた。このとき、IRTモデルを用いて、シミュレーションは実施した。このとき、hidden stateのラベルには何も使わないで、inputは問題のIDと正誤データだけを与えた。さらに、2000人のvirtual studentをテストデータとして作り、それぞれのコンセプト(コンセプト数を1〜5に変動させる)に対して、20回ランダムに生成したデータでaccuracyの平均とstandard errorを測った。

2. Khan Academy Data

1.4MのExerciseと、69の異なるExercise Typeがあり、47495人の生徒がExerciseを行なっている。

PersonalなInformationは含んでいない。

3. Assistsments bemchmark Dataset

2009-2011のskill builder public benchmark datasetを用いた。Assistmentsは、online tutorが、数学を教えて、教えるのと同時に生徒を評価するような枠組みである。

それぞれのデータセットに対して、AUCを計算。

ベースラインは、BKTと生徒がある問題を正答した場合の周辺確率?

simulated dataの場合、問題番号5がコンセプト1から生成され、問題番号22までの問題は別のコンセプトから生成されていたにもかかわらず、きちんと二つの問題の関係をとらえられていることがわかる。

Khan Datasetについても同様の解析をした。これは、この結果は専門家が見たら驚くべきものではないかもしれないが、モデルが一貫したものを学習したと言える。

[Discussion]

提案モデルの特徴として、下記の2つがある:

専門家のアノテーションを必要としない(concept patternを勝手に学習してくれる)

ベクトル化された生徒のinputであれば、なんでもoperateすることができる

drawbackとしては、大量のデータが必要だということ。small classroom environmentではなく、online education environmentに向いている。

今後の方向性としては、

・incorporate other feature as inputs (such as time taken)

・explore other educational impacts (hint generation, dropout prediction)

・validate hypotheses posed in education literature (such as spaced repetition, modeling how students forget)

・open-ended programmingとかへの応用とか(proramのvectorizationの方法とかが最近提案されているので)

などがある。

knewtonのグループが、DKTを既存手法であるIRTの変種やBKTの変種などでoutperformすることができることを示す:

https://arxiv.org/pdf/1604.02336.pdf

vanillaなDKTはかなりナイーブなモデルであり、今後の伸びが結構期待できると思うので、単純にoutperformしても、今後の発展性を考えるとやはりDKTには注目せざるを得ない感

DKT元論文では、BKTを大幅にoutperformしており、割と衝撃的な結果だったようだが、

後に論文中で利用されているAssistmentsデータセット中にdupilcate entryがあり、

それが原因で性能が不当に上がっていることが判明。

結局DKTの性能的には、BKTとどっこいみたいなことをRyan Baker氏がedXで言っていた気がする。

Deep Knowledge TracingなどのKnowledge Tracingタスクにおいては、

基本的に問題ごとにKnowledge Component(あるいは知識タグ, その問題を解くのに必要なスキルセット)が付与されていることが前提となっている。

ただし、このような知識タグを付与するには専門家によるアノテーションが必要であり、

適用したいデータセットに対して必ずしも付与されているとは限らない。

このような場合は、DKTは単なる”問題”の正答率予測モデルとして機能させることしかできないが、

知識タグそのものもNeural Networkに学習させてしまおうという試みが行われている:

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjsai/33/3/33_C-H83/_article/-char/ja

DKTに関する詳細な説明が書かれているブログポスト:

expectimaxアルゴリズムの説明や、最終的なoutput vector y_i の図解など、説明が省略されガチなところが詳細に書いてあって有用。(英語に翻訳して読むと良い)

https://hcnoh.github.io/2019-06-14-deep-knowledge-tracing

こちらのリポジトリではexpectimaxアルゴリズムによってvirtualtutorを実装している模様。

詳細なレポートもアップロードされている。

https://github.com/alessandroscoppio/VirtualIntelligentTutor

DKTのinputの次元数が 2 * num_skills, outputの次元数がnum_skillsだと明記されているスライド。

元論文だとこの辺が言及されていなくてわかりづらい・・・

http://gdac.uqam.ca/Workshop@EDM20/slides/LSTM_tutorial_Application.pdf

http://gdac.uqam.ca/Workshop@EDM20/slides/LSTM_Tutorial.pdf

こちらのページが上記チュートリアルのページ

http://gdac.uqam.ca/Workshop@EDM20/

#AdaptiveLearning #KnowledgeTracing #EDM Issue Date: 2021-10-29 General Features in Knowledge Tracing: Applications to Multiple Subskills, Temporal Item Response Theory, and Expert Knowledge, Brusilovsky+, EDM'14 Comment

BKTでは1種類のスキルしか扱えなかった問題を改善(skillだけでなく、sub-skillも扱えるように)

様々なFeatureを組み合わせることが可能

実装:

https://github.com/ml-smores/fast

ただし、GPL-2.0ライセンス

#AdaptiveLearning #UMAP Issue Date: 2018-12-22 [Paper Note] Improving Matrix Factorization Techniques of Student Test Data with Partial Order Constraints, Beheshti+, UMAP'12 Comment

生徒の学習の場合は、prerequisiteがあるので、factorizationする空間をかなり小さくする。

MFは、domain structure discovering (どのアイテムが生徒間の特定のスキルに紐づいているか)にも使える。

たとえば、生徒-アイテム行列をVとすると、V=WxHと分解する。ここで、Wはm x k matrixで、Q-matrixと呼ばれる。Q-matrixは、m個のアイテムをk個のスキルと紐づける。Hはスキルmastery matrix。

スキルは、成功するチャンスがあればあるほどあがっていき、下がることはない。

なので、基本的に正の値をとるので、NMFが使える。

また、カリキュラムで学習する順番は決まっている(足し算、引き算、掛け算、割り算など)ので、これがmatrixVにclosure constraintsを課すことになる(これはすなわち、partial orderがあるということ)。

partial orderのviolationは、アイテムIi, Ijが与えられてIiが常にIjよりも前に習うというとき、(student column vector)Ii=0, Ij=1というのはviolationになる。

この辺の制約を入れて、学習するらしい。

各knowledgeのpre-requisiteを、MFでうまく分解することで自動で学習することができる。

詳細な数式が書かれておらず、評価も実施していないが、考え方は興味深い。

#CollaborativeFiltering #MatrixFactorization #EducationalDataMining Issue Date: 2021-10-29 Multi-Relational Factorization Models for Predicting Student Performance, Nguyen+, KDD Cup'11 Comment

過去のCollaborative Filteringを利用したStudent Performance Prediction (Collaborative Filtering Applied to Educational Data Mining, Andreas+, KDD Cup'10

など)では、単一の関係性(student-skill, student-task等の関係)のみを利用していたが、この研究では複数の関係性(task-required skill-learnt skill)を利用してCFモデルの性能を向上させ、Bayesian Knowledge TracingやMatrix Factorizationに基づく手法をRMSEの観点でoutperformした。

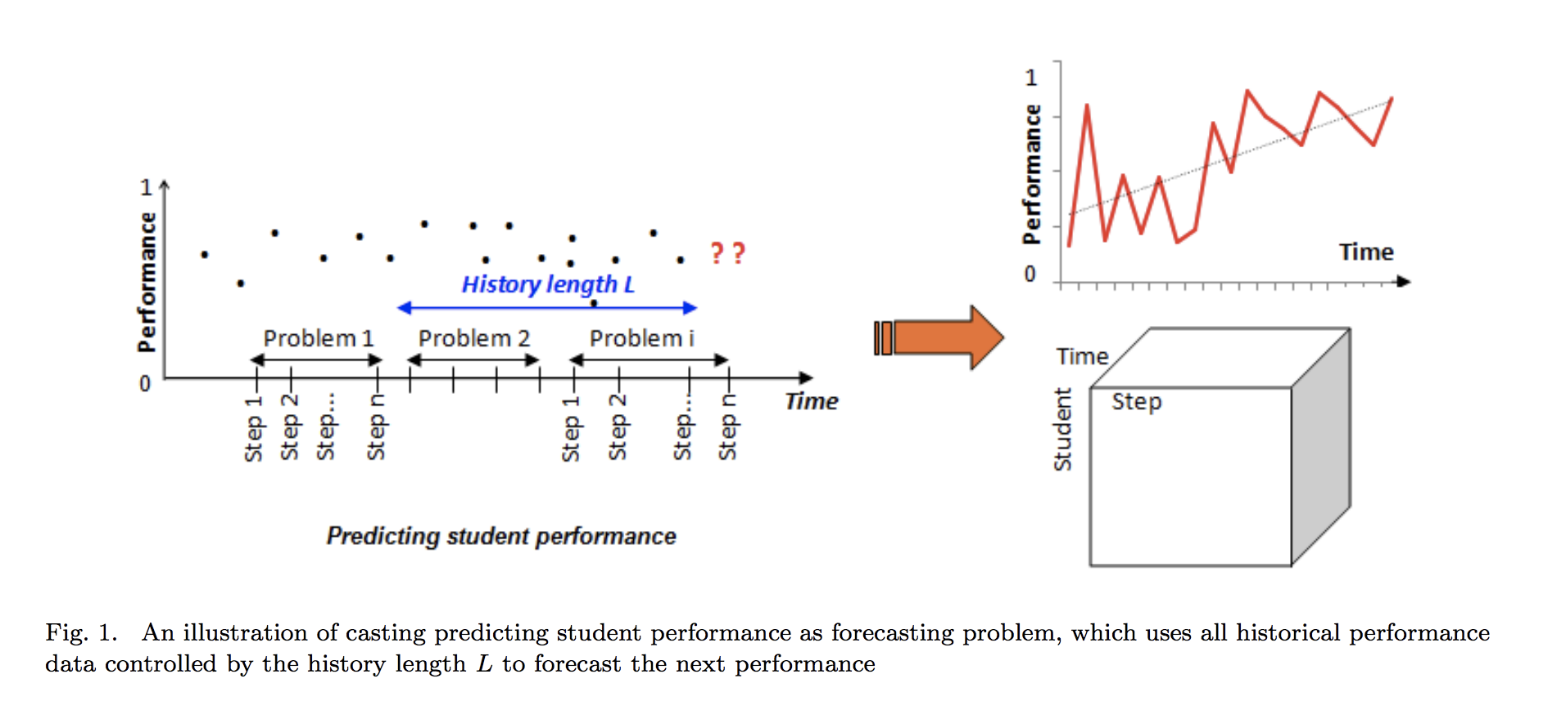

#AdaptiveLearning #EducationalDataMining #EDM Issue Date: 2018-12-22 [Paper Note] Factorization Models for Forecasting Student Performance, Thai-Nghe+, EDM'11 Comment

student performanceは、推薦システムの問題において、下記の2種類にcastできる:

1. rating prediction task, すなわち、ユーザ・アイテム・ratingを、生徒・タスク・パフォーマンスとみなす

2. sequentialなエフェクトを考慮して、forecasting problemに落とす

TensorFactorizationで、欠損値を予測

cold-start problem(new-user, new item)への対処としては、global averageをそれぞれ用いることで対処(more sophisticatedなやり方が提案されているとも述べている)

使用している手法としては、この辺?

https://pdfs.semanticscholar.org/8e6b/5991f9c1885006aa204d80cc2c23682d8d31.pdf

#NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #MatrixFactorization #EducationalDataMining Issue Date: 2021-10-29 Collaborative Filtering Applied to Educational Data Mining, Andreas+, KDD Cup'10 Comment

KDD Cup'10のStudent Performance Predictionタスクにおいて3位をとった手法

メモリベースドな協調フィルタリングと、Matirx Factorizationモデルを利用してStudent Performance Predictionを実施。

最終的にこれらのモデルをニューラルネットでensembleしている。

#Article #NeuralNetwork #AdaptiveLearning #EducationalDataMining #KnowledgeTracing #L@S Issue Date: 2021-10-29 Addressing Two Problems in Deep Knowledge Tracing via Prediction-Consistent Regularization, Yeung+, 2018, L@S Comment

Deep Knowledge Tracing (DKT)では、下記の問題がある:

- 該当スキルに正解/不正解 したのにmasteryが 下がる/上がる (Inputをreconstructしない)

- いきなり習熟度が伸びたり、下がったりする(時間軸に対してmastery levelがconsistentではない)

上記問題に対処するようなモデルDKT+を提案。

DKT+では、DKTのloss functionに対して3つのregularization termを追加することで上記問題に対処している。

DKT+はDKTの性能を落とすことなく、上記2問題を緩和できたとのこと。

実装: https://github.com/ckyeungac/deep-knowledge-tracing-plus

https://user-images.githubusercontent.com/12249301/167774315-061e9d8d-16ae-4c56-b69f-e8ef1968b4fa.png"

>

DKT+とDKTのheatmapを比較すると、問題点は確かに緩和されているかもしれないが、

依然としてinputはreconstructionされていないし、習熟度も乱高下しているように見える。

根本的な解決にはなっていないのでは。

#Article #Tools #AdaptiveLearning #KnowledgeTracing Issue Date: 2021-10-29 HMM Scalable (Bayesian Knowledge Tracing; BKT) Comment

BKTを高速で学習できるツール

3-clause BSD license

#Article #Tutorial #Pocket #EducationalDataMining #LearningAnalytics #KnowledgeTracing Issue Date: 2021-05-30 The Knowledge-Learning-Instruction Framework: Bridging the Science-Practice Chasm to Enhance Robust Student Learning, Pelanek, User Modeling and User-Adapted Interaction, 2017 Comment

Learner Modelingに関するチュートリアル。Learner Modelingの典型的なコンテキストや、KCにどのような種類があるか(KLI Frameworkに基づいた場合)、learner modeling techniques (BKTやPFA等)のチュートリアルなどが記載されている。

knowledgeをmodelingする際に利用されるデータの典型的な構造

donain modelingの典型的なアプローチ

モデルのaspectと、model purposes, learning processesのrelevanceを図示したもの。色が濃いほうが重要度が高い

Learner ModelingのMetrics

cross validation方法の適用方法(同じ学習者内と、異なる学習者間での違い。学習者内での予測性能を見たいのか、学習者間での汎化性能を見たいのかで変わるはず)

BKT、PFAや、それらを用いるContext(どのモデルをどのように自分のcontextに合わせて選択するか)、KLI Frameworkに基づくKCの構成のされ方、モデル評価方法等を理解したい場合、読んだほうが良さそう?

ざっとしか見ていないけど、重要な情報がめちゃめちゃ書いてありそう。後でしっかり読む・・・。

#Article #EducationalDataMining #LearningAnalytics #KnowledgeTracing Issue Date: 2021-05-30 Knowledge Tracing: Modeling the Acquisition of Procedural Knowledge, Corbett+, User Modeling and User-Adapted Interaction, 1995 Comment

Bayesian Knowledge Tracing (BKT)を提案した論文。Knowledge Tracingについて研究するなら必ず抑えておくべき。

以後、BKTを拡張した研究が数多く提案されている。

#Article #Survey #Dataset #EducationalDataMining #LearningAnalytics #KnowledgeTracing Issue Date: 2021-05-29 Student Performance Prediction _ Knowledge Tracing Dataset #Article #NeuralNetwork #EducationalDataMining #LearningAnalytics Issue Date: 2021-05-29 Behavior-Based Grade Prediction for MOOCs Via Time Series Neural Networks, Chiang+, IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN SIGNAL PROCESSING, VOL. 11, NO. 5, AUGUST 2017 Comment

MOOCsでの生徒のgradeを予測するモデルを提案。MOOCsでは生徒のassessmentに対するreponseがsparseで、かつpersonalizedなモデルが必要なため成績予測はチャレンジングなタスク。

lecture-video-watching clickstreams を利用し、time-series neural network (tステップのデータをMLPに入力するもの?あまりしっかり読んでいない)を使って、prioer performanceとclickstreamでtrainingすることでこれらを克服する。

2種類のMOOCsデータセットで評価したところ、past performanceの平均を利用するbaselineに対しては60%程度、lasso regression baselineよりも15%程度outperformした。

全体像

一般的なMOOCsでのvideo-lestureのsequence図解

生徒のj回のquizに回答したあとのaverage Correct First Attempt (CFA)を生徒の成績と定義し、RMSEで評価をしている模様?

上図のように、クイズに回答する毎のaverage CFAの変遷(=y)と、クイズjが含まれる生徒のvideo tにおけるclickstream input features(=x)を利用し、次のクイズに回答した時のaverage CFAを予測している?

NFMB/NI Back to the basics: Bayesian extensions of IRT outperform neural networks for proficiency estimation, Ekanadham+, EDM'16 データセットを利用している