Chain-of-Thought

Issue Date: 2025-11-04 [Paper Note] How Well Can Reasoning Models Identify and Recover from Unhelpful Thoughts?, Sohee Yang+, EMNLP'25, 2025.06 GPT Summary- 推論モデルの自己再評価能力を調査し、役に立たない思考の4つのタイプを特定。モデルは無駄話や無関係な思考を効果的に識別できるが、それらが注入されると回復に苦労し、性能が低下することを示した。特に、大きなモデルは短い無関係な思考からの回復が難しい傾向があり、自己再評価の改善が求められる。これにより、より良い推論と安全なシステムの開発が促進される。 Comment

元ポスト:

元ポスト:

#ComputerVision #Pocket #DiffusionModel #Reasoning #VideoGeneration/Understandings #2D (Image)

Issue Date: 2025-10-20 [Paper Note] VChain: Chain-of-Visual-Thought for Reasoning in Video Generation, Ziqi Huang+, arXiv'25, 2025.10 GPT Summary- VChainは、マルチモーダルモデルの視覚的推論を動画生成に活用する新しいフレームワークで、重要なキーフレームを生成し、動画生成器のチューニングを効率的にガイドします。このアプローチにより、複雑なシナリオにおいて生成動画の品質が大幅に向上しました。 Comment

pj page: https://eyeline-labs.github.io/VChain/

元ポスト:

Chain-of-Visual-Thoughts

keyframeをchain-of-thoughtsに含めることで、時間発展をより正確にしようという試みに見える。追加の学習なしで実施できるとのこと。https://github.com/user-attachments/assets/a7283398-2a61-45be-b7a4-eb7452656e06"

/>

#Pocket #NLP #LanguageModel #Reasoning #RewardHacking

Issue Date: 2025-10-16 [Paper Note] Is It Thinking or Cheating? Detecting Implicit Reward Hacking by Measuring Reasoning Effort, Xinpeng Wang+, arXiv'25, 2025.10 GPT Summary- 報酬ハッキングは、モデルが報酬関数の抜け穴を利用して意図されたタスクを解決せずに高い報酬を得る行為であり、重大な脅威をもたらす。TRACE(Truncated Reasoning AUC Evaluation)を提案し、暗黙的な報酬ハッキングを検出する。TRACEは、モデルの推論が報酬を得るのにかかる時間を測定し、ハッキングモデルが短いCoTで高い期待報酬を得ることを示す。TRACEは、数学的推論で72B CoTモニターに対して65%以上、コーディングで32Bモニターに対して30%以上の性能向上を達成し、未知の抜け穴を発見する能力も示す。これにより、現在の監視方法が効果的でない場合に対するスケーラブルな無監視アプローチを提供する。 Comment

元ポスト:

元ポスト:

著者ポスト:

transformer内部のactivationなどから計算グラフを構築しreasoningのsurface(=観測できるトークン列)ではなく内部状態からCoTをverification(=CoTのエラーを検知する)するようなアプローチ(white box method)らしい

#Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #LatentReasoning Issue Date: 2025-09-24 [Paper Note] Soft Tokens, Hard Truths, Natasha Butt+, arXiv'25, 2025.09 GPT Summary- 本研究では、離散CoTからの蒸留なしに強化学習を用いて連続CoTを学習する新しい方法を提案。ソフトトークンを活用し、計算コストを抑えつつ数百のトークンを持つ連続CoTを学習可能。LlamaおよびQwenモデルでの実験により、連続CoTは離散トークンCoTと同等またはそれを上回る性能を示し、特に連続CoTでトレーニング後に離散トークンで推論するシナリオが最良の結果を得ることが確認された。さらに、連続CoTのRLトレーニングは、ドメイン外タスクにおけるベースモデルの予測保持を向上させることが明らかになった。 Comment

元ポスト:

解説:

著者ポスト:

ポイント解説:

#Analysis #Pocket #NLP #Reasoning #read-later #reading Issue Date: 2025-08-27 [Paper Note] Is Chain-of-Thought Reasoning of LLMs a Mirage? A Data Distribution Lens, Chengshuai Zhao+, arXiv'25 GPT Summary- Chain-of-Thought (CoT) プロンプティングはLLMの性能向上に寄与するが、その深さには疑問が残る。本研究では、CoT推論が訓練データの構造的バイアスを反映しているかを調査し、訓練データとテストクエリの分布不一致がその効果に与える影響を分析。DataAlchemyという制御環境を用いて、CoT推論の脆弱性を明らかにし、一般化可能な推論の達成に向けた課題を強調する。 #EfficiencyImprovement #Pocket #NLP #LanguageModel #Reasoning #EMNLP #Length #Inference Issue Date: 2025-08-24 [Paper Note] TokenSkip: Controllable Chain-of-Thought Compression in LLMs, Heming Xia+, EMNLP'25 GPT Summary- Chain-of-Thought (CoT)はLLMの推論能力を向上させるが、長いCoT出力は推論遅延を増加させる。これに対処するため、重要度の低いトークンを選択的にスキップするTokenSkipを提案。実験により、TokenSkipはCoTトークンの使用を削減しつつ推論性能を維持することを示した。特に、Qwen2.5-14B-InstructでGSM8Kにおいて推論トークンを40%削減し、性能低下は0.4%未満であった。 Comment

元ポスト:

#Pocket #NLP #LanguageModel #Reasoning #Safety Issue Date: 2025-07-16 [Paper Note] Chain of Thought Monitorability: A New and Fragile Opportunity for AI Safety, Tomek Korbak+, arXiv'25 GPT Summary- 人間の言語で「考える」AIシステムは、安全性向上のために思考の連鎖(CoT)を監視することで悪意のある意図を検出する機会を提供する。しかし、CoT監視は完璧ではなく、一部の不正行為が見逃される可能性がある。研究を進め、既存の安全手法と併せてCoT監視への投資を推奨する。モデル開発者は、開発の決定がCoTの監視可能性に与える影響を考慮すべきである。 Comment

元ポスト:

CoTを監視することで、たとえばモデルのよろしくない挙動(e.g., misalignmentなどの意図しない動作や、prompt injection等の不正行為)を検知することができ、特にAIがより長期的な課題に取り組む際にはより一層その内部プロセスを監視する手段が必要不可欠となるため、CoTの忠実性や解釈性が重要となる。このため、CoTの監視可能性が維持される(モデルのアーキテクチャや学習手法(たとえばCoTのプロセス自体は一見真っ当なことを言っているように見えるが、実はRewardHackingしている、など)によってはそもそもCoTが難読化し監視できなかったりするので、現状は脆弱性がある)、より改善していく方向にコミュニティとして動くことを推奨する。そして、モデルを研究開発する際にはモデルのCoT監視に関する評価を実施すべきであり、モデルのデプロイや開発の際にはCoTの監視に関する決定を組み込むべき、といったような提言のようである。

関連:

#Analysis #Pocket #NLP #LanguageModel Issue Date: 2025-06-18 [Paper Note] Reasoning by Superposition: A Theoretical Perspective on Chain of Continuous Thought, Hanlin Zhu+, arXiv'25 GPT Summary- 本研究では、連続CoTsを用いた二層トランスフォーマーが有向グラフ到達可能性問題を解決できることを証明。連続CoTsは複数の探索フロンティアを同時にエンコードし、従来の離散CoTsよりも効率的に解を導く。実験により、重ね合わせ状態が自動的に現れ、モデルが複数のパスを同時に探索することが確認された。 Comment

元ポスト:

#Survey #Pocket #NLP #LanguageModel #COLING Issue Date: 2025-05-29 Beyond Chain-of-Thought: A Survey of Chain-of-X Paradigms for LLMs, Yu Xia+, COLING'25 GPT Summary- Chain-of-Thought(CoT)を基にしたChain-of-X(CoX)手法の調査を行い、LLMsの課題に対処するための多様なアプローチを分類。ノードの分類とアプリケーションタスクに基づく分析を通じて、既存の手法の意義と今後の可能性を議論。研究者にとって有用なリソースを提供することを目指す。 #EfficiencyImprovement #Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #Reasoning Issue Date: 2025-05-21 AdaCoT: Pareto-Optimal Adaptive Chain-of-Thought Triggering via Reinforcement Learning, Chenwei Lou+, arXiv'25 GPT Summary- AdaCoT(Adaptive Chain-of-Thought)は、LLMsが推論を適応的に行う新しいフレームワークで、CoTの呼び出しタイミングを最適化します。強化学習を用いて、クエリの複雑さに基づいてCoTの必要性を判断し、計算コストを削減します。実験では、AdaCoTがCoTトリガー率を3.18%に低下させ、応答トークンを69.06%減少させつつ、高い性能を維持することが示されました。 Comment

RLのRewardにおいて、bassのリワードだけでなく、

- reasoningをなくした場合のペナルティ項

- reasoningをoveruseした場合のペナルティ項

- formattingに関するペナルティ項

を設定し、reasoningの有無を適切に判断できた場合にrewardが最大化されるような形にしている。(2.2.2)

が、multi-stageのRLでは(stageごとに利用するデータセットを変更するが)、データセットの分布には歪みがあり、たとえば常にCoTが有効なデータセットも存在しており(数学に関するデータなど)、その場合常にCoTをするような分布を学習してしまい、AdaptiveなCoT decisionが崩壊したり、不安定になってしまう(decision boundary collapseと呼ぶ)。特にこれがfinal stageで起きると最悪で、これまでAdaptiveにCoTされるよう学習されてきたものが全て崩壊してしまう。これを防ぐために、Selective Loss Maskingというlossを導入している。具体的には、decision token [^1]のlossへの貢献をマスキングするようにすることで、CoTが生じるratioにバイアスがかからないようにする。今回は、Decision tokenとして、`

[^1]: CoTするかどうかは多くの場合このDecision Tokenによって決まる、といったことがどっかの研究に示されていたはず

いつか必要になったらしっかり読むが、全てのステージでSelective Loss Maskingをしたら、SFTでwarm upした段階からあまりCoTのratioが変化しないような学習のされ方になる気がするが、どのステージに対してapplyするのだろうか。

#Survey #Pocket #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #ReinforcementLearning #InstructionTuning #PPO (ProximalPolicyOptimization) #Reasoning #LongSequence #RewardHacking #GRPO #Contamination-free #VerifiableRewards #CurriculumLearning Issue Date: 2025-05-06 100 Days After DeepSeek-R1: A Survey on Replication Studies and More Directions for Reasoning Language Models, Chong Zhang+, arXiv'25 GPT Summary- 最近の推論言語モデル(RLM)の進展を受けて、DeepSeek-R1が注目を集めているが、その実装詳細は完全にはオープンソース化されていない。これにより、多くの再現研究が行われ、DeepSeek-R1のパフォーマンスを再現しようとする試みが続いている。特に、監視付きファインチューニング(SFT)と強化学習(RLVR)の戦略が探求され、貴重な洞察が得られている。本報告では、再現研究の概要を提供し、データ構築やトレーニング手順の詳細を紹介し、今後の研究の促進を目指す。また、RLMを強化するための追加技術や開発上の課題についても考察する。 Comment

元ポスト:

サーベイのtakeawayが箇条書きされている。

#ComputerVision #Embeddings #Analysis #Pocket #NLP #LanguageModel #RepresentationLearning #Supervised-FineTuning (SFT) #SSM (StateSpaceModel) #ICML #PostTraining #read-later #CompressionValleys Issue Date: 2025-05-04 Layer by Layer: Uncovering Hidden Representations in Language Models, Oscar Skean+, ICML'25 GPT Summary- 中間層の埋め込みが最終層を超えるパフォーマンスを示すことを分析し、情報理論や幾何学に基づくメトリクスを提案。32のテキスト埋め込みタスクで中間層が強力な特徴を提供することを実証し、AIシステムの最適化における中間層の重要性を強調。 Comment

現代の代表的な言語モデルのアーキテクチャ(decoder-only model, encoder-only model, SSM)について、最終層のembeddingよりも中間層のembeddingの方がdownstream task(MTEBの32Taskの平均)に、一貫して(ただし、これはMTEBの平均で見たらそうという話であり、個別のタスクで一貫して強いかは読んでみないとわからない)強いことを示した研究。

このこと自体は経験的に知られているのであまり驚きではないのだが(ただ、SSMでもそうなのか、というのと、一貫して強いというのは興味深い)、この研究はMatrix Based Entropyと呼ばれるものに基づいて、これらを分析するための様々な指標を定義し理論的な根拠を示し、Autoregressiveな学習よりもMasked Languageによる学習の方がこのようなMiddle Layerのボトルネックが緩和され、同様のボトルネックが画像の場合でも起きることを示し、CoTデータを用いたFinetuningについても分析している模様。この辺の貢献が非常に大きいと思われるのでここを理解することが重要だと思われる。あとで読む。

openreview: https://openreview.net/forum?id=WGXb7UdvTX

#Analysis #Pocket #NLP #LanguageModel #ICLR Issue Date: 2025-04-30 When More is Less: Understanding Chain-of-Thought Length in LLMs, Yuyang Wu+, ICLR'25 GPT Summary- Chain-of-thought (CoT)推論は、LLMsの多段階推論能力を向上させるが、CoTの長さが増すと最初は性能が向上するものの、最終的には低下することが観察される。長い推論プロセスがノイズに脆弱であることを示し、理論的に最適なCoTの長さを導出。Length-filtered Voteを提案し、CoTの長さをモデルの能力とタスクの要求に合わせて調整する必要性を強調。 Comment

ICLR 2025 Best Paper Runner Up Award

元ポスト:

#Pocket #NLP #Transformer #In-ContextLearning #SSM (StateSpaceModel) #ICLR Issue Date: 2025-04-26 RNNs are not Transformers (Yet): The Key Bottleneck on In-context Retrieval, Kaiyue Wen+, ICLR'25 GPT Summary- 本論文では、RNNとトランスフォーマーの表現力の違いを調査し、特にRNNがChain-of-Thought(CoT)プロンプトを用いてトランスフォーマーに匹敵するかを分析。結果、CoTはRNNを改善するが、トランスフォーマーとのギャップを埋めるには不十分であることが判明。RNNの情報取得能力の限界がボトルネックであるが、Retrieval-Augmented Generation(RAG)やトランスフォーマー層の追加により、RNNはCoTを用いて多項式時間で解決可能な問題を解決できることが示された。 Comment

元ポスト:

関連:

- Transformers are Multi-State RNNs, Matanel Oren+, N/A, EMNLP'24

↑とはどういう関係があるだろうか?

#Analysis #NLP #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #ReinforcementLearning #Reasoning #LongSequence #RewardHacking #PostTraining #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-02-07 Demystifying Long Chain-of-Thought Reasoning in LLMs, Edward Yeo+, arXiv'25 GPT Summary- 本研究では、大規模言語モデル(LLMs)における長い思考の連鎖(CoTs)推論のメカニズムを調査し、重要な要因を特定。主な発見は、(1) 教師ありファインチューニング(SFT)は必須ではないが効率を向上させる、(2) 推論能力は計算の増加に伴い現れるが、報酬の形状がCoTの長さに影響、(3) 検証可能な報酬信号のスケーリングが重要で、特に分布外タスクに効果的、(4) エラー修正能力は基本モデルに存在するが、RLを通じて効果的に奨励するには多くの計算が必要。これらの洞察は、LLMsの長いCoT推論を強化するためのトレーニング戦略の最適化に役立つ。 Comment

元ポスト:

元ポストのスレッド中に論文の11個の知見が述べられている。どれも非常に興味深い。DeepSeek-R1のテクニカルペーパーと同様、

- Long CoTとShort CoTを比較すると前者の方が到達可能な性能のupper bonudが高いことや、

- SFTを実施してからRLをすると性能が向上することや、

- RLの際にCoTのLengthに関する報酬を入れることでCoTの長さを抑えつつ性能向上できること、

- 数学だけでなくQAペアなどのノイジーだが検証可能なデータをVerifiableな報酬として加えると一般的なreasoningタスクで数学よりもさらに性能が向上すること、

- より長いcontext window sizeを活用可能なモデルの訓練にはより多くの学習データが必要なこと、

- long CoTはRLによって学習データに類似したデータが含まれているためベースモデルの段階でその能力が獲得されていることが示唆されること、

- aha momentはすでにベースモデル時点で獲得されておりVerifiableな報酬によるRLによって強化されたわけではなさそう、

など、興味深い知見が盛りだくさん。非常に興味深い研究。あとで読む。

#Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2025-01-25 Perspective Transition of Large Language Models for Solving Subjective Tasks, Xiaolong Wang+, arXiv'25 GPT Summary- 視点の移行を通じた推論(RPT)を提案し、LLMsが主観的な問題に対して動的に視点を選択できる手法を紹介。広範な実験により、従来の固定視点手法を上回り、文脈に応じた適切な応答を提供する能力を示す。 Comment

元ポスト:

OpenReview: https://openreview.net/forum?id=cFGPlRony5

"Subjective Task"とは例えば「メタファーの認識」や「ダークユーモアの検知」などがあり、これらは定量化しづらい認知的なコンテキストや、ニュアンスや感情などが強く関連しており、現状のLLMではチャレンジングだと主張している。

Subjective Taskでは、Reasoningモデルのように自動的にCoTのpathwayを決めるのは困難で、手動でpathwayを記述するのはチャレンジングで一貫性を欠くとした上で、複数の視点を組み合わせたPrompting(direct perspective, role-perspective, third-person perspectivfe)を実施し、最もConfidenceの高いanswerを採用することでこの課題に対処すると主張している。

イントロしか読めていないが、自動的にCoTのpathwayを決めるのも手動で決めるのも難しいという風にイントロで記述されているが、手法自体が最終的に3つの視点から回答を生成させるという枠組みに則っている(つまりSubjective Taskを解くための形式化できているので、自動的な手法でもできてしまうのではないか?と感じた)ので、イントロで記述されている主張の”難しさ”が薄れてしまっているかも・・・?と感じた。論文が解こうとしている課題の”難しさ”をサポートする材料がもっとあった方がよりmotivationが分かりやすくなるかもしれない、という感想を持った。

#Pocket #NLP #LanguageModel #COLM #PostTraining #read-later #LatentReasoning #One-Line Notes Issue Date: 2024-12-12 [Paper Note] Training Large Language Models to Reason in a Continuous Latent Space, Shibo Hao+, COLM'25 GPT Summary- 新しい推論パラダイム「Coconut」を提案し、LLMの隠れ状態を連続的思考として利用。これにより、次の入力を連続空間でフィードバックし、複数の推論タスクでLLMを強化。Coconutは幅優先探索を可能にし、特定の論理推論タスクでCoTを上回る性能を示す。潜在的推論の可能性を探る重要な洞察を提供。 Comment

Chain of Continuous Thought

通常のCoTはRationaleをトークン列で生成するが、Coconutは最終的なhidden stateをそのまま次ステップの入力にすることで、トークンに制限されずにCoTさせるということらしい。あとでしっかり読む

おそらく学習の際に工夫が必要なので既存モデルのデコーディングを工夫してできます系の話ではないかも

OpenReview:

https://openreview.net/forum?id=tG4SgayTtk

ICLR'25にrejectされている。

ざっと最初のレビューに書かれているWeaknessを読んだ感じ

- 評価データが合成データしかなく、よりrealisticなデータで評価した方が良い

- CoTら非常に一般的に適用可能な技術なので、もっと広範なデータで評価すべき

- GSM8Kでは大幅にCOCONUTはCoTに性能が負けていて、ProsQAでのみにしかCoTに勝てていない

- 特定のデータセットでの追加の学習が必要で、そこで身につけたreasoning能力が汎化可能か明らかでない

といった感じに見える

COLM'25 openreview:

https://openreview.net/forum?id=Itxz7S4Ip3#discussion

COLM'25にAccept

#Pocket #NLP #QuestionAnswering #Zero/Few/ManyShotPrompting #RAG(RetrievalAugmentedGeneration) #Reasoning Issue Date: 2025-01-03 AutoReason: Automatic Few-Shot Reasoning Decomposition, Arda Sevinc+, arXiv'24 GPT Summary- Chain of Thought(CoT)を用いて、暗黙のクエリを明示的な質問に分解することで、LLMの推論能力を向上させる自動生成システムを提案。StrategyQAとHotpotQAデータセットで精度向上を確認し、特にStrategyQAで顕著な成果を得た。ソースコードはGitHubで公開。 Comment

元ポスト:

#Analysis #NLP #LanguageModel Issue Date: 2024-11-13 A Theoretical Understanding of Chain-of-Thought: Coherent Reasoning and Error-Aware Demonstration, Yingqian Cui+, arXiv'24 GPT Summary- Few-shot Chain-of-Thought (CoT) プロンプティングはLLMsの推論能力を向上させるが、従来の研究は推論プロセスを分離された文脈内学習に依存している。本研究では、初期ステップからの一貫した推論(Coherent CoT)を統合することで、トランスフォーマーのエラー修正能力と予測精度を向上させることを理論的に示す。実験により、正しい推論経路と誤った推論経路を組み込むことでCoTを改善する提案の有効性を検証する。 Comment

元ポスト:

おもしろそうな研究

#NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2024-09-29 Logic-of-Thought: Injecting Logic into Contexts for Full Reasoning in Large Language Models, Tongxuan Liu+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- Logic-of-Thought(LoT)プロンプティングを提案し、命題論理を用いて入力から拡張された論理情報を生成。これにより、LLMsの論理推論能力を向上させ、既存のプロンプト手法と統合可能。実験により、LoTが5つの論理推論タスクで顕著な性能向上を示し、特にReClorで+4.35%、LogiQAで+5%、ProofWriterで+8%の改善を達成。 Comment

SNSで話題になっているようだがGPT-3.5-TurboとGPT-4でしか比較していない上に、いつの時点のモデルかも記述されていないので、unreliableに見える

#Analysis #NLP #LanguageModel Issue Date: 2024-09-24 To CoT or not to CoT? Chain-of-thought helps mainly on math and symbolic reasoning, Zayne Sprague+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- Chain-of-thought(CoT)プロンプティングはLLMsの推論能力を引き出す手法であり、100以上の論文を対象にしたメタ分析により、主に数学や論理タスクでのパフォーマンス向上が確認された。一方、他のタスクでは効果が限定的で、MMLUでは直接回答生成がCoTと同等の精度を示した。計画と実行を分離し、ツール強化LLMsと比較した結果、CoTの利点は記号的実行の改善に起因し、記号ソルバーには劣ることが分かった。CoTの選択的適用により、推論コストを節約しつつパフォーマンスを維持できる可能性が示唆され、LLMアプリケーション全体での中間計算の活用が求められている。 Comment

CoTを100個以上の先行研究でmeta-analysisし(i.e. CoTを追加した場合のgainとタスクのプロット)、20個超えるデータセットで著者らが実験した結果、mathはsymbolic reasoning(12*4のように、シンボルを認識し、何らかの操作をして回答をする問題)が必要なタスクで、CoTは大きなgainが得られることがわかった(他はほとんどgainがない)。

#Pocket #NLP #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #ReinforcementLearning #PostTraining #read-later #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2024-09-13 ReFT: Reasoning with Reinforced Fine-Tuning, Trung Quoc Luong+, N_A, ACL'24 GPT Summary- 強化ファインチューニング(ReFT)を提案し、LLMsの推論能力を向上。SFTでモデルをウォームアップ後、PPOアルゴリズムを用いてオンライン強化学習を行い、豊富な推論パスを自動サンプリング。GSM8K、MathQA、SVAMPデータセットでSFTを大幅に上回る性能を示し、追加のトレーニング質問に依存せず優れた一般化能力を発揮。 #InformationRetrieval #Pocket #NLP #RAG(RetrievalAugmentedGeneration) Issue Date: 2024-04-14 RAT: Retrieval Augmented Thoughts Elicit Context-Aware Reasoning in Long-Horizon Generation, Zihao Wang+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- 大規模言語モデルの推論および生成能力を向上させ、幻覚を軽減する方法として、情報検索を利用して思考の連鎖を修正する「retrieval-augmented thoughts(RAT)」が提案された。この方法は、ゼロショットのCoTが生成された後、取得した情報を使用して各思考ステップを修正する。GPT-3.5、GPT-4、およびCodeLLaMA-7bにRATを適用することで、コード生成、数学的推論、創造的な執筆、具体的なタスク計画などのタスクでパフォーマンスが大幅に向上した。デモページはhttps://craftjarvis.github.io/RATで利用可能。 Comment

RAGにおいてCoTさせる際に、各reasoningのstepを見直させることでより質の高いreasoningを生成するRATを提案。Hallucinationが低減し、生成のパフォーマンスも向上するとのこと。

コンセプト自体はそりゃそうだよねという話なので、RAGならではの課題があり、それを解決した、みたいな話があるのかが気になる。

#ComputerVision #Pocket #NLP #LanguageModel Issue Date: 2024-04-08 Visualization-of-Thought Elicits Spatial Reasoning in Large Language Models, Wenshan Wu+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- LLMsの空間推論能力を向上させるために、Visualization-of-Thought(VoT)プロンプティングを提案。VoTは、LLMsの推論トレースを可視化し、空間推論タスクで使用することで、既存のMLLMsを上回る性能を示す。VoTは、空間推論を促進するために「メンタルイメージ」を生成する能力を持ち、MLLMsでの有効性を示唆する。 #Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2024-03-05 Chain-of-Thought Reasoning Without Prompting, Xuezhi Wang+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- LLMsの推論能力を向上させるための新しいアプローチに焦点を当てた研究が行われている。この研究では、LLMsがプロンプトなしで効果的に推論できるかどうかを検証し、CoT推論パスをデコーディングプロセスを変更することで引き出す方法を提案している。提案手法は、従来の貪欲なデコーディングではなく、代替トークンを調査することでCoTパスを見つけることができることを示しており、様々な推論ベンチマークで有効性を示している。 Comment

以前にCoTを内部的に自動的に実施されるように事前学習段階で学習する、といった話があったと思うが、この研究はデコーディング方法を変更することで、promptingで明示的にinstructionを実施せずとも、CoTを実現するもの、ということだと思われる。

#Pocket #NLP #LanguageModel Issue Date: 2024-01-16 The Impact of Reasoning Step Length on Large Language Models, Mingyu Jin+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- Chain of Thought(CoT)の推論ステップの長さとLLMsの推論能力の関係を調査した。推論ステップを延長すると、プロンプトに新しい情報を追加せずにLLMsの推論能力が向上することがわかった。逆に、キーとなる情報を保持しながら推論ステップを短縮すると、推論能力が低下する。また、誤った根拠でも推論の必要な長さを保つ限り、好ましい結果が得られることも示された。さらに、タスクによって推論ステップの増加の利点が異なることも観察された。 #Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting #RAG(RetrievalAugmentedGeneration) #EMNLP Issue Date: 2023-11-17 Chain-of-Note: Enhancing Robustness in Retrieval-Augmented Language Models, Wenhao Yu+, N_A, EMNLP'24 GPT Summary- 検索補完言語モデル(RALM)は、外部の知識源を活用して大規模言語モデルの性能を向上させるが、信頼性の問題や知識の不足による誤った回答がある。そこで、Chain-of-Noting(CoN)という新しいアプローチを導入し、RALMの頑健性を向上させることを目指す。CoNは、順次の読み取りノートを生成し、関連性を評価して最終的な回答を形成する。ChatGPTを使用してCoNをトレーニングし、実験結果はCoNを装備したRALMが標準的なRALMを大幅に上回ることを示している。特に、ノイズの多いドキュメントにおいてEMスコアで平均+7.9の改善を達成し、知識範囲外のリアルタイムの質問に対する拒否率で+10.5の改善を達成している。 Comment

モデルに検索されたドキュメント対するqueryのrelevance/accuracyの観点からnote-takingをさせることで、RAGの正確性や透明性を向上させる。たとえば、

- surface-levelの情報に依存せずにモデルに理解を促す

- 相反する情報が存在してもrelevantな情報を適切に考慮する,

- 回答プロセスの透明性・解釈性を向上させる

- 検索された文書に対する過剰な依存をなくす(文書が古い, あるいはノイジーな場合に有用)

などが利点として挙げられている。

下記が付録中のCoNで実際に利用されているプロンプト。https://github.com/user-attachments/assets/4e1cc58f-da0b-41ca-a65f-c269c9835cf9"

/>

非常にシンプルな手法だが、結果としてはノイズが多い場合、CoNによるゲインが大きいことがわかる。https://github.com/user-attachments/assets/0029d110-b7ae-4f23-933f-13f30c12f87e"

/>

#Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting #COLING Issue Date: 2023-10-09 Enhancing Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning in Large Language Models through Logic, Xufeng Zhao+, N_A, COLING'24 GPT Summary- 大規模言語モデルの進歩は驚異的だが、多段階の推論には改善の余地がある。大規模言語モデルは知識を持っているが、推論には一貫性がなく、幻覚を示すことがある。そこで、Logical Chain-of-Thought(LogiCoT)というフレームワークを提案し、論理による推論パラダイムの効果を示した。 #NLP #LanguageModel #QuestionAnswering #Prompting #Hallucination #ACL #Selected Papers/Blogs #Verification Issue Date: 2023-09-30 [Paper Note] Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models, Shehzaad Dhuliawala+, N_A, ACL'24 GPT Summary- 私たちは、言語モデルが根拠のない情報を生成する問題に取り組んでいます。Chain-of-Verification(CoVe)メソッドを開発し、モデルが回答を作成し、検証し、最終的な回答を生成するプロセスを経ることで、幻想を減少させることができることを実験で示しました。 Comment

# 概要

ユーザの質問から、Verificationのための質問をplanningし、質問に対して独立に回答を得たうえでオリジナルの質問に対するaggreementを確認し、最終的に生成を実施するPrompting手法

# 評価

## dataset

- 全体を通じてclosed-bookの設定で評価

- Wikidata

- Wikipedia APIから自動生成した「“Who are some [Profession]s who were born in [City]?”」に対するQA pairs

- Goldはknowledge baseから取得

- 全56 test questions

- Gold Entityが大体600程度ありLLMは一部しか回答しないので、precisionで評価

- Wiki category list

- QUEST datasetを利用 QUEST: A Retrieval Dataset of Entity-Seeking Queries with Implicit Set Operations, Chaitanya Malaviya+, N/A, ACL'23

- 回答にlogical operationが不要なものに限定して頭に"Name some"をつけて質問を生成

- "Name some Mexican animated horror films" or "Name some Endemic orchids of Vietnam"

- 8個の回答を持つ55 test questionsを作成

- MultiSpanQA

- Reading Comprehensionに関するBenchmark dataset

- 複数の独立した回答(回答は連続しないスパンから回答が抽出される)から構成される質問で構成

- 特に、今回はclosed-book setting で実施

- すなわち、与えられた質問のみから回答しなければならず、知っている知識が問われる問題

- 418のtest questsionsで、各回答に含まれる複数アイテムのspanが3 token未満となるようにした

- QA例:

- Q: Who invented the first printing press and in what year?

- A: Johannes Gutenberg, 1450.

# 評価結果

提案手法には、verificationの各ステップでLLMに独立したpromptingをするかなどでjoint, 2-step, Factored, Factor+Revisedの4種類のバリエーションがあることに留意。

- joint: 全てのステップを一つのpromptで実施

- 2-stepは2つのpromptに分けて実施

- Factoredは各ステップを全て異なるpromptingで実施

- Factor+Revisedは異なるpromptで追加のQAに対するcross-checkをかける手法

結果を見ると、CoVEでhallucinationが軽減(というより、モデルが持つ知識に基づいて正確に回答できるサンプルの割合が増えるので実質的にhallucinationが低減したとみなせる)され、特にjointよりも2-step, factoredの方が高い性能を示すことがわかる。

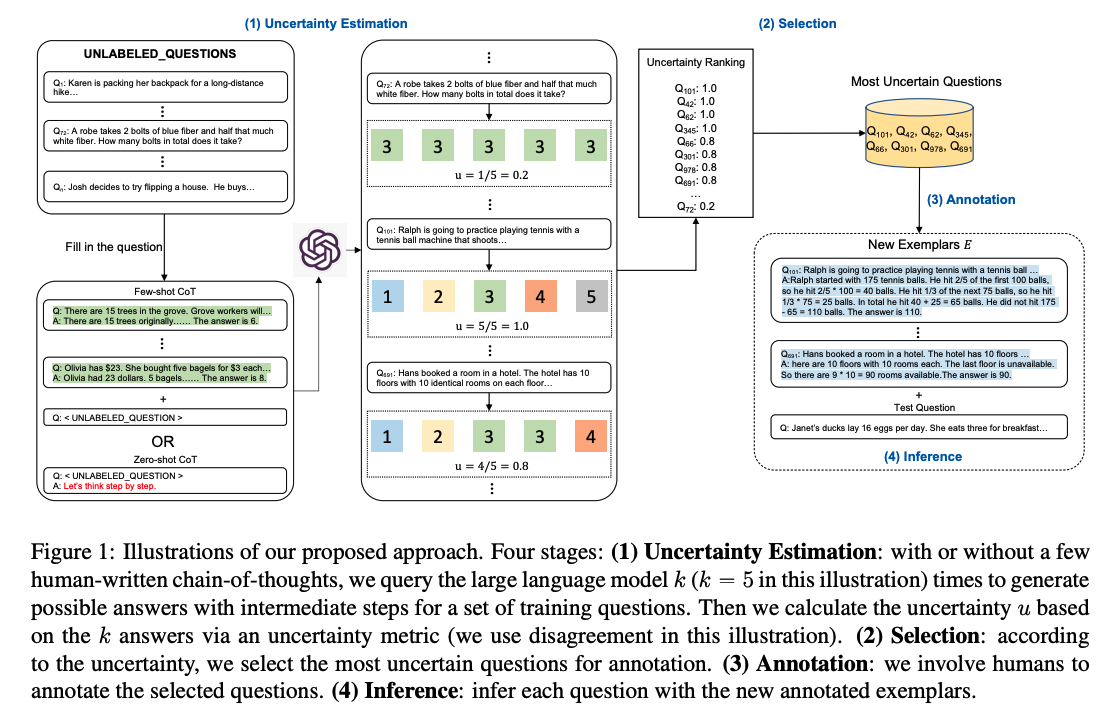

#NeuralNetwork #NLP #LanguageModel #ACL Issue Date: 2023-04-27 Active prompting with chain-of-thought for large language models, Diao+, The Hong Kong University of Science and Technology, ACL'24 Comment

しっかりと読めていないが、CoT-answerが存在しないtrainingデータが存在したときに、nサンプルにCoTとAnswerを与えるだけでFew-shotの予測をtestデータに対してできるようにしたい、というのがモチベーションっぽい

そのために、questionに対して、training dataに対してFew-Shot CoTで予測をさせた場合やZero-Shot CoTによって予測をさせた場合などでanswerを取得し、answerのばらつき度合いなどから不確実性を測定する。

そして、不確実性が高いCoT-Answerペアを取得し、人間が手作業でCoTと回答のペアを与え、その人間が作成したものを用いてTestデータに対してFewShotしましょう、ということだと思われる。

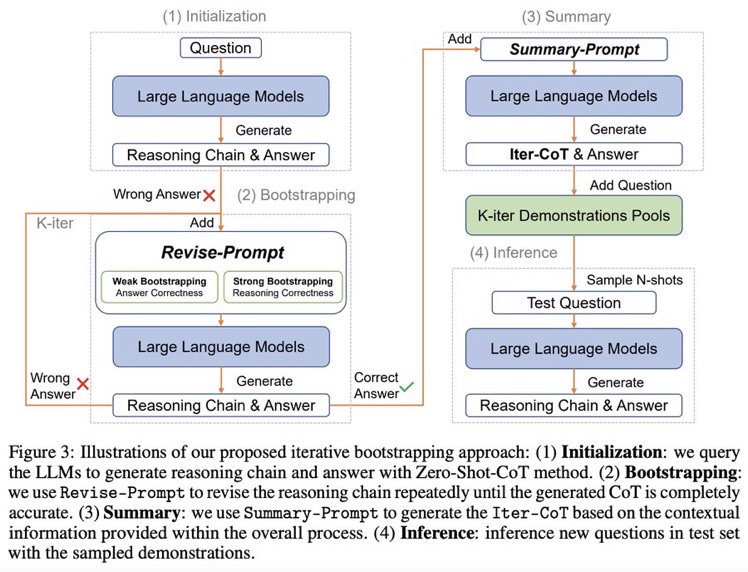

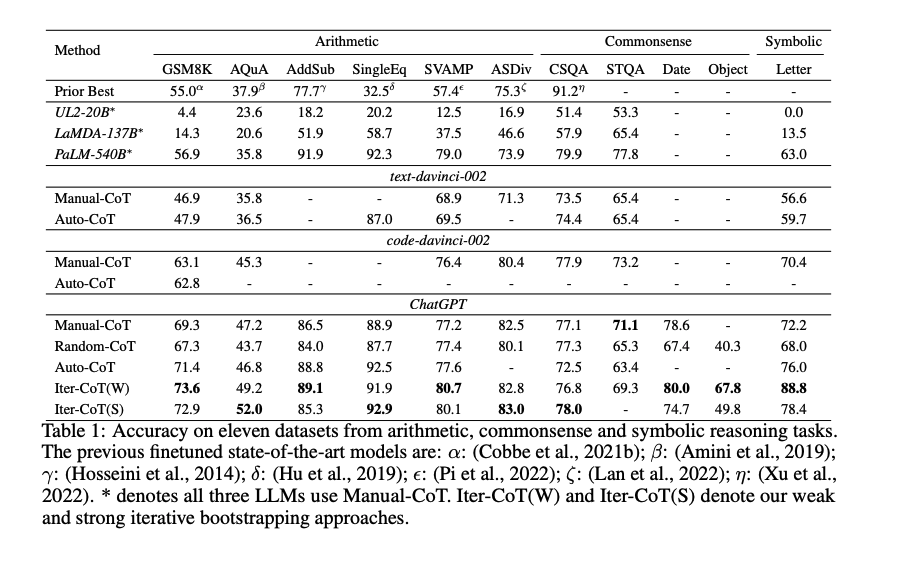

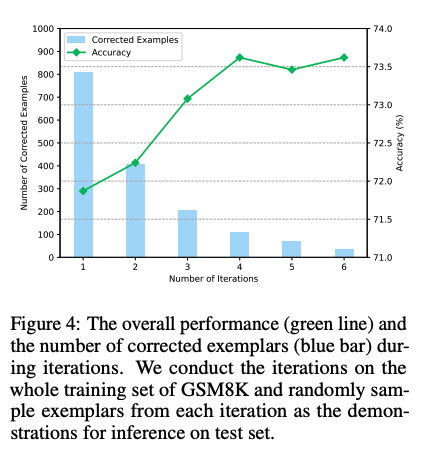

#NeuralNetwork #Pocket #NLP #Prompting #AutomaticPromptEngineering #NAACL #Findings #Surface-level Note Issue Date: 2023-04-25 [Paper Note] Enhancing Chain-of-Thoughts Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models, Jiashuo Sun+, NAACL'24 Findings, 2023.04 GPT Summary- Iter-CoTは、LLMsの推論チェーンのエラーを修正し、正確で包括的な推論を実現するための反復的ブートストラッピングアプローチを提案。適度な難易度の質問を選択することで、一般化能力を向上させ、10のデータセットで競争力のある性能を達成。 Comment

Zero shot CoTからスタートし、正しく問題に回答できるようにreasoningを改善するようにpromptをreviseし続けるループを回す。最終的にループした結果を要約し、それらをプールする。テストセットに対しては、プールの中からNshotをサンプルしinferenceを行う。

できそうだなーと思っていたけど、早くもやられてしまった

実装: https://github.com/GasolSun36/Iter-CoT

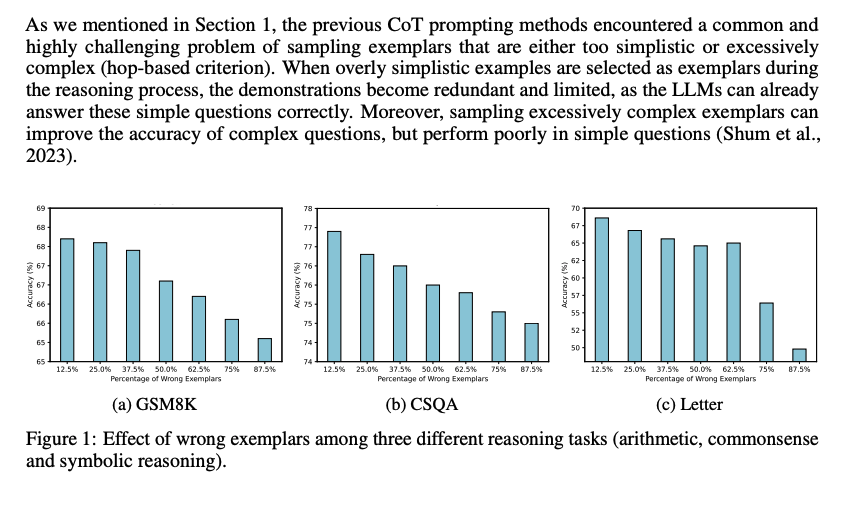

# モチベーション: 既存のCoT Promptingの問題点

## Inappropriate Examplars can Reduce Performance

まず、既存のCoT prompting手法は、sampling examplarがシンプル、あるいは極めて複雑な(hop-based criterionにおいて; タスクを解くために何ステップ必要かという情報; しばしば人手で付与されている?)サンプルをサンプリングしてしまう問題がある。シンプルすぎるサンプルを選択すると、既にLLMは適切にシンプルな回答には答えられるにもかかわらず、demonstrationが冗長で限定的になってしまう。加えて、極端に複雑なexampleをサンプリングすると、複雑なquestionに対しては性能が向上するが、シンプルな問題に対する正答率が下がってしまう。

続いて、demonstration中で誤ったreasoning chainを利用してしまうと、inference時にパフォーマンスが低下する問題がある。下図に示した通り、誤ったdemonstrationが増加するにつれて、最終的な予測性能が低下する傾向にある。

これら2つの課題は、現在のメインストリームな手法(questionを選択し、reasoning chainを生成する手法)に一般的に存在する。

- Automatic Chain of Thought Prompting in Large Language Models, Zhang+, Shanghai Jiao Tong University, ICLR'23

- Automatic prompt augmentation and selection with chain-of-thought from labeled data, Shum+, The Hong Kong University of Science and Technology, arXiv'23

のように推論時に適切なdemonstrationを選択するような取り組みは行われてきているが、test questionに対して推論するために、適切なexamplarsを選択するような方法は計算コストを増大させてしまう。

これら研究は誤ったrationaleを含むサンプルの利用を最小限に抑えて、その悪影響を防ぐことを目指している。

一方で、この研究では、誤ったrationaleを含むサンプルを活用して性能を向上させる。これは、たとえば学生が難解だが回答可能な問題に取り組むことによって、問題解決スキルを向上させる方法に類似している(すなわち、間違えた部分から学ぶ)。

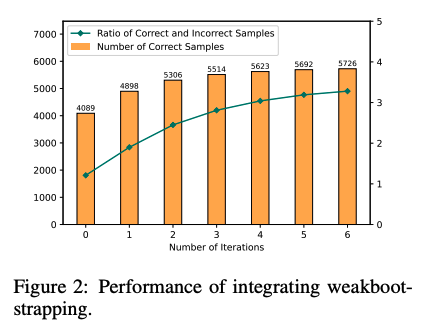

## Large Language Models can self-Correct with Bootstrapping

Zero-Shot CoTでreasoning chainを生成し、誤ったreasoning chainを生成したpromptを**LLMに推敲させ(self-correction)**正しい出力が得られるようにする。こういったプロセスを繰り返し、correct sampleを増やすことでどんどん性能が改善していった。これに基づいて、IterCoTを提案。

# IterCoT: Iterative Bootstrapping in Chain-of-Thought Prompting

IterCoTはweak bootstrappingとstrong bootstrappingによって構成される。

## Weak bootstrapping

- Initialization

- Training setに対してZero-shot CoTを実施し、reasoning chainとanswerを得

- Bootstrapping

- 回答が誤っていた各サンプルに対して、Revise-Promptを適用しLLMに誤りを指摘し、新しい回答を生成させる。

- 回答が正確になるまでこれを繰り返す。

- Summarization

- 正しい回答が得られたら、Summary-Promptを利用して、これまでの誤ったrationaleと、正解のrationaleを利用し、最終的なreasoning chain (Iter-CoT)を生成する。

- 全体のcontextual informationが加わることで、LLMにとって正確でわかりやすいreasoning chainを獲得する。

- Inference

- questionとIter-Cotを組み合わせ、demonstration poolに加える

- inference時はランダムにdemonstraction poolからサンプリングし、In context learningに利用し推論を行う

## Strong Bootstrapping

コンセプトはweak bootstrappingと一緒だが、Revise-Promptでより人間による介入を行う。具体的には、reasoning chainのどこが誤っているかを明示的に指摘し、LLMにreasoning chainをreviseさせる。

これは従来のLLMからの推論を必要としないannotationプロセスとは異なっている。何が違うかというと、人間によるannnotationをLLMの推論と統合することで、文脈情報としてreasoning chainを修正することができるようになる点で異なっている。

# 実験

Manual-CoT

- Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22

Random-CoT

- Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22

Auto-CoT

- Active prompting with chain-of-thought for large language models, Diao+, The Hong Kong University of Science and Technology, ACL'24

と比較。

Iter-CoTが11個のデータセット全てでoutperformした。

weak bootstrapingのiterationは4回くらいで頭打ちになった

また、手動でreasoning chainを修正した結果と、contextにannotation情報を残し、最後にsummarizeする方法を比較した結果、後者の方が性能が高かった。このため、contextの情報を利用しsummarizeすることが効果的であることがわかる。

#Survey #Pocket #NLP #LanguageModel #ACL Issue Date: 2025-01-06 Navigate through Enigmatic Labyrinth A Survey of Chain of Thought Reasoning: Advances, Frontiers and Future, Zheng Chu+, arXiv'23 GPT Summary- 推論はAIにおいて重要な認知プロセスであり、チェーン・オブ・ソートがLLMの推論能力を向上させることが注目されている。本論文では関連研究を体系的に調査し、手法を分類して新たな視点を提供。課題や今後の方向性についても議論し、初心者向けの導入を目指す。リソースは公開されている。 #Pocket #NLP #LanguageModel Issue Date: 2025-01-05 Program of Thoughts Prompting: Disentangling Computation from Reasoning for Numerical Reasoning Tasks, Wenhu Chen+, TMLR'23 GPT Summary- 段階的な推論を用いた数値推論タスクにおいて、Chain-of-thoughts prompting(CoT)の進展があり、推論をプログラムとして表現する「Program of Thoughts」(PoT)を提案。PoTは外部コンピュータで計算を行い、5つの数学問題データセットと3つの金融QAデータセットで評価した結果、少数ショットおよびゼロショット設定でCoTに対して約12%の性能向上を示した。自己一貫性デコーディングとの組み合わせにより、数学問題データセットで最先端の性能を達成。データとコードはGitHubで公開。 Comment

1. LLMsは算術演算を実施する際にエラーを起こしやすく、特に大きな数に対する演算を実施する際に顕著

2. LLMsは複雑な数式(e.g. 多項式, 微分方程式)を解くことができない

3. LLMsはiterationを表現するのが非常に非効率

の3点を解決するために、外部のインタプリタに演算処理を委譲するPoTを提案。PoTでは、言語モデルにreasoning stepsをpython programで出力させ、演算部分をPython Interpreterに実施させる。

テキスト、テーブル、対話などの多様なinputをサポートする5つのMath Word Problem (MWP), 3つのFinancial Datasetで評価した結果、zero-shot, few-shotの両方の設定において、PoTはCoTをoutpeformし、また、Self-Consistencyと組み合わせた場合も、PoTはCoTをoutperformした。

#NLP #LanguageModel #Reasoning #KeyPoint Notes Issue Date: 2025-01-05 Recursion of Thought: A Divide-and-Conquer Approach to Multi-Context Reasoning with Language Models, Soochan Lee+, arXiv'23 GPT Summary- Recursion of Thought(RoT)という新しい推論フレームワークを提案し、言語モデル(LM)が問題を複数のコンテキストに分割することで推論能力を向上させる。RoTは特別なトークンを導入し、コンテキスト関連の操作をトリガーする。実験により、RoTがLMの推論能力を劇的に向上させ、数十万トークンの問題を解決できることが示された。 Comment

divide-and-conquerで複雑な問題に回答するCoT手法。生成過程でsubquestionが生じた際にモデルに特殊トークン(GO)を出力させ、subquestionの回答部分に特殊トークン(THINK)を出力させるようにSupervisedに学習させる。最終的にTHINKトークン部分は、subquestionを別途モデルによって解いた回答でreplaceして、最終的な回答を得る。

subquestionの中でさらにsubquestionが生じることもあるため、再帰的に処理される。

四則演算と4種類のアルゴリズムに基づくタスクで評価。アルゴリズムに基づくタスクは、2つの数のlongest common subsequenceを見つけて、そのsubsequenceとlengthを出力するタスク(LCS)、0-1 knapsack問題、行列の乗算、数値のソートを利用。x軸が各タスクの問題ごとの問題の難易度を表しており、難易度が上がるほど提案手法によるgainが大きくなっているように見える。

Without Thoughtでは直接回答を出力させ、CoTではground truthとなるrationaleを1つのcontextに与えて回答を生成している。RoTではsubquestionごとに回答を別途得るため、より長いcontextを活用して最終的な回答を得る点が異なると主張している。

感想としては、詳細が書かれていないが、おそらくRoTはSFTによって各タスクに特化した学習をしていると考えられる(タスクごとの特殊トークンが存在するため)。ベースラインとしてRoT無しでSFTしたモデルあった方が良いのではないか?と感じる。

また、学習データにおけるsubquestionとsubquestionに対するground truthのデータ作成方法は書かれているが、そもそも元データとして何を利用したかや、その統計量も書かれていないように見える。あと、そもそも機械的に学習データを作成できない場合どうすれば良いのか?という疑問は残る。

読んでいた時にAuto-CoTとの違いがよくわからなかったが、Related Workの部分にはAuto-CoTは動的、かつ多様なデモンストレーションの生成にフォーカスしているが、AutoReasonはquestionを分解し、few-shotの promptingでより詳細なrationaleを生成することにフォーカスしている点が異なるという主張のようである。

- Automatic Chain of Thought Prompting in Large Language Models, Zhang+, Shanghai Jiao Tong University, ICLR'23

Auto-CoTとの差別化は上記で理解できるが、G-Evalが実施しているAuto-CoTとの差別化はどうするのか?という風にふと思った。論文中でもG-Evalは引用されていない。

素朴にはAutoReasonはSFTをして学習をしています、さらにRecursiveにquestionをsubquestionを分解し、分解したsubquestionごとに回答を得て、subquestionの回答結果を活用して最終的に複雑なタスクの回答を出力する手法なので、G-Evalが実施している同一context内でrationaleをzeroshotで生成する手法よりも、より複雑な問題に回答できる可能性が高いです、という主張にはなりそうではある。

- G-Eval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment, Yang Liu+, N/A, EMNLP'23

ICLR 2023 OpenReview:

https://openreview.net/forum?id=PTUcygUoxuc

- 提案手法は一般的に利用可能と主張しているが、一般的に利用するためには人手でsubquestionの学習データを作成する必要があるため十分に一般的ではない

- 限られたcontext長に対処するために再帰を利用するというアイデアは新しいものではなく、数学の定理の証明など他の設定で利用されている

という理由でrejectされている。

#Tutorial #Pocket #NLP #LanguageModel Issue Date: 2023-11-21 Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents, Zhuosheng Zhang+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)は、言語知能の分野で劇的な進歩を遂げており、複雑な推論タスクにおいて高いパフォーマンスを示しています。特に、chain-of-thought(CoT)推論技術を活用することで、中間ステップを形成し、解釈可能性や制御可能性を向上させることができます。この論文では、CoT技術の基本的なメカニズムやその効果について詳しく解説し、言語エージェントの開発における応用例を紹介しています。将来の研究の展望にも触れており、初心者から経験豊富な研究者まで幅広い読者に対応しています。関連論文のリポジトリも提供されています。 Comment

CoTに関するチュートリアル論文

#Pocket #NLP #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #SmallModel #OpenWeight #One-Line Notes Issue Date: 2023-11-21 Orca 2: Teaching Small Language Models How to Reason, Arindam Mitra+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- Orca 1は、豊富なシグナルから学習し、従来のモデルを上回る性能を発揮します。Orca 2では、小さな言語モデルの推論能力を向上させるために異なる解決戦略を教えることを目指しています。Orca 2は、さまざまな推論技術を使用し、15のベンチマークで評価されました。Orca 2は、同じサイズのモデルを大幅に上回り、高度な推論能力を持つ複雑なタスクで優れた性能を発揮します。Orca 2はオープンソース化されており、小さな言語モデルの研究を促進します。 Comment

ポイント解説:

HF: https://huggingface.co/microsoft/Orca-2-13b

論文を読むとChatGPTのデータを学習に利用しているが、現在は競合となるモデルを作ることは規約で禁止されているので注意

#Pretraining #Pocket #NLP #LanguageModel Issue Date: 2023-11-21 Implicit Chain of Thought Reasoning via Knowledge Distillation, Yuntian Deng+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 本研究では、言語モデルの内部の隠れ状態を使用して暗黙的な推論を行う手法を提案します。明示的なチェーン・オブ・ソートの推論ステップを生成する代わりに、教師モデルから抽出した暗黙的な推論ステップを使用します。実験により、この手法が以前は解決できなかったタスクを解決できることが示されました。 Comment

これは非常に興味深い話

openreview: https://openreview.net/forum?id=9cumTvvlHG

#Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-11-19 Contrastive Chain-of-Thought Prompting, Yew Ken Chia+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 言語モデルの推論を改善するために、対照的なchain of thoughtアプローチを提案する。このアプローチでは、有効な推論デモンストレーションと無効な推論デモンストレーションの両方を提供し、モデルが推論を進める際にミスを減らすようにガイドする。また、自動的な方法を導入して対照的なデモンストレーションを構築し、汎化性能を向上させる。実験結果から、対照的なchain of thoughtが一般的な改善手法として機能することが示された。 #EfficiencyImprovement #Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-11-15 Fast Chain-of-Thought: A Glance of Future from Parallel Decoding Leads to Answers Faster, Hongxuan Zhang+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- この研究では、FastCoTというフレームワークを提案します。FastCoTは、LLMを使用して並列デコーディングと自己回帰デコーディングを同時に行い、計算リソースを最大限に活用します。また、FastCoTは推論時間を約20%節約し、性能の低下がほとんどないことを実験で示しました。さらに、異なるサイズのコンテキストウィンドウに対しても頑健性を示すことができました。 Comment

論文中の図を見たが、全くわからなかった・・・。ちゃんと読まないとわからなそうである。

#MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-10-24 Eliminating Reasoning via Inferring with Planning: A New Framework to Guide LLMs' Non-linear Thinking, Yongqi Tong+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 本研究では、大規模言語モデル(LLMs)に非線形の思考を促すために、新しいプロンプティング方法であるInferential Exclusion Prompting(IEP)を提案する。IEPは、計画を立てて可能な解を推論し、逆推論を行うことで広い視点を得ることができる。IEPは他の手法と比較して複雑な人間の思考プロセスをシミュレートできることを実証し、LLMsのパフォーマンス向上にも貢献することを示した。さらに、Mental-Ability Reasoning Benchmark(MARB)を導入し、LLMsの論理と言語推論能力を評価するための新しいベンチマークを提案した。IEPとMARBはLLMsの研究において有望な方向性であり、今後の進展が期待される。 Comment

元論文は読んでいないのだが、CoTが線形的だという主張がよくわからない。

CoTはAutoregressiveな言語モデルに対して、コンテキストを自己生成したテキストで利用者の意図した方向性にバイアスをかけて補完させ、

利用者が意図した通りのアウトプットを最終的に得るためのテクニック、だと思っていて、

線形的だろうが非線形的だろうがどっちにしろCoTなのでは。

#Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-10-13 Meta-CoT: Generalizable Chain-of-Thought Prompting in Mixed-task Scenarios with Large Language Models, Anni Zou+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 本研究では、大規模言語モデル(LLMs)を使用して、推論のためのチェーン・オブ・ソート(CoT)プロンプトを生成する方法を提案しています。従来のCoTの方法では、一般的なプロンプトや手作業デモンストレーションに依存していましたが、本研究では入力質問のタイプに基づいて自動的にプロンプトを生成するMeta-CoTを提案しています。Meta-CoTは、10のベンチマーク推論タスクで優れたパフォーマンスを示し、SVAMPでは最先端の結果を達成しました。また、分布外データセットでも安定性と汎用性が確認されました。 Comment

色々出てきたがなんかもう色々組み合わせれば最強なんじゃね?って気がしてきた。

#Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-10-12 Take a Step Back: Evoking Reasoning via Abstraction in Large Language Models, Huaixiu Steven Zheng+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- Step-Back Promptingは、大規模言語モデル(LLMs)を使用して推論の手順をガイドするシンプルなプロンプティング技術です。この技術により、LLMsは具体的な詳細から高レベルの概念や基本原則を抽象化し、正しい推論経路をたどる能力を向上させることができます。実験により、Step-Back PromptingはSTEM、Knowledge QA、Multi-Hop Reasoningなどのタスクにおいて大幅な性能向上が観察されました。具体的には、MMLU Physics and Chemistryで7%、11%、TimeQAで27%、MuSiQueで7%の性能向上が確認されました。 Comment

また新しいのが出た

#NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-10-07 Large Language Models as Analogical Reasoners, Michihiro Yasunaga+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 本研究では、言語モデルの推論プロセスを自動的にガイドするための新しいプロンプティング手法であるアナロジカルプロンプティングを提案しています。この手法は、関連する過去の経験を引用して新しい問題に取り組む認知プロセスに倣い、問題を解決する前に文脈内で関連する例示や知識を自己生成させるように言語モデルに促します。この手法は、例示のラベリングや検索の必要性を排除し、一般性と適応性を提供します。実験結果は、この手法がさまざまな推論タスクで他の手法を上回ることを示しています。 Comment

以下、著者ツイートのざっくり翻訳:

人間は新しい問題に取り組む時、過去に解いた類義の問題を振り返り、その経験を活用する。これをLLM上で実践できないか?というのがアイデア。

Analogical Promptingでは、問題を解く前に、適切なexamplarを自動生成(problemとsolution)させ、コンテキストとして利用する。

これにより、examplarは自己生成されるため、既存のCoTで必要なexamplarのラベリングや検索が不要となることと、解こうとしている問題に合わせてexamplarを調整し、推論に対してガイダンスを提供することが可能となる。

実験の結果、数学、コード生成、BIG-Benchでzero-shot CoT、few-shot CoTを上回った。

LLMが知っており、かつ得意な問題に対してならうまく働きそう。一方で、LLMが苦手な問題などは人手作成したexamplarでfew-shotした方が(ある程度)うまくいきそうな予感がする。うまくいきそうと言っても、そもそもLLMが苦手な問題なのでfew-shotした程度では焼石に水だとは思うが。

#Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-09-04 Algorithm of Thoughts: Enhancing Exploration of Ideas in Large Language Models, Bilgehan Sel+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)の推論能力を向上させるために、新しい戦略「Algorithm of Thoughts」を提案している。この戦略では、LLMsをアルゴリズム的な推論経路に導き、わずか1つまたは数個のクエリでアイデアの探索を拡大する。この手法は、以前の単一クエリ手法を上回り、マルチクエリ戦略と同等の性能を発揮する。また、LLMを指導するアルゴリズムを使用することで、アルゴリズム自体を上回るパフォーマンスが得られる可能性があり、LLMが最適化された検索に自己の直感を織り込む能力を持っていることを示唆している。 #Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-08-22 Large Language Model Guided Tree-of-Thought, Jieyi Long, N_A, arXiv'23 GPT Summary- この論文では、Tree-of-Thought(ToT)フレームワークを紹介し、自己回帰型の大規模言語モデル(LLM)の問題解決能力を向上させる新しいアプローチを提案しています。ToTは、人間の思考方法に触発された技術であり、複雑な推論タスクを解決するためにツリー状の思考プロセスを使用します。提案手法は、LLMにプロンプターエージェント、チェッカーモジュール、メモリモジュール、およびToTコントローラーなどの追加モジュールを組み込むことで実現されます。実験結果は、ToTフレームワークがSudokuパズルの解決成功率を大幅に向上させることを示しています。 #Pocket #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-08-22 Graph of Thoughts: Solving Elaborate Problems with Large Language Models, Maciej Besta+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 私たちは、Graph of Thoughts(GoT)というフレームワークを紹介しました。これは、大規模言語モデル(LLMs)のプロンプティング能力を進化させるもので、任意のグラフとしてモデル化できることが特徴です。GoTは、思考の組み合わせやネットワーク全体の本質の抽出、思考の強化などを可能にします。さまざまなタスクで最先端の手法に比べて利点を提供し、LLMの推論を人間の思考に近づけることができます。 Comment

Chain of Thought Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22

=> Self-consistency [Paper Note] Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models, Xuezhi Wang+, ICLR'23, 2022.03

=> Thought Decomposition Decomposition Enhances Reasoning via Self-Evaluation Guided Decoding, Yuxi Xie+, N/A, arXiv'23

=> Tree of Thoughts Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models, Shunyu Yao+, N/A, arXiv'23

Tree of Thought Large Language Model Guided Tree-of-Thought, Jieyi Long, N/A, arXiv'23

=> Graph of Thought

#NLP #LanguageModel #Distillation Issue Date: 2023-07-18 Teaching Small Language Models to Reason, ACL'23 GPT Summary- 本研究では、大規模な言語モデルの推論能力を小さなモデルに転送するための知識蒸留を探求しました。具体的には、大きな教師モデルによって生成された出力を用いて学生モデルを微調整し、算術、常識、象徴的な推論のタスクでのパフォーマンスを向上させることを示しました。例えば、T5 XXLの正解率は、PaLM 540BとGPT-3 175Bで生成された出力を微調整することで、それぞれ8.11%から21.99%および18.42%に向上しました。 #NLP #Distillation Issue Date: 2023-07-14 SCOTT: Self-Consistent Chain-of-Thought Distillation, ACL'23 GPT Summary- 本研究では、大規模な言語モデル(LM)から小さなCoTモデルを学習するための知識蒸留手法であるSCOTTを提案しています。SCOTTは、教師モデルからゴールドアンサーをサポートする根拠を引き出し、より信憑性のあるトークンを生成するように学習を促します。さらに、学生モデルはカウンターファクトリーニングの目的で教師が生成した根拠を使用して学習されます。実験結果は、提案手法がベースラインよりも忠実なモデルを導くことを示しています。また、根拠を尊重することで意思決定を改善することも可能です。 Comment

CoTのパフォーマンス向上がパラメータ数が大きいモデルでないと発揮せれないことは元論文 Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22 で考察されており、それをより小さいモデルに蒸留し発揮できるようにする、おもしろい

#NLP #LanguageModel #NumericReasoning Issue Date: 2023-07-11 Teaching Arithmetic to Small Transformers, Nayoung Lee+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 本研究では、GPT-4のような大規模言語モデルが、教師なしのトークン予測目的に明示的にエンコードされていないにもかかわらず、算術演算や基本的な関数を効率的に学習できることを示しています。訓練データのフォーマットの変更やchain-of-thoughtスタイルのデータの使用により、精度や収束速度が改善されます。また、訓練中の算術とテキストデータの相互作用やモデルのスケールの影響も研究されています。この研究は、高品質な指導的なデータが算術能力の引き出しにおいて重要であることを強調しています。 Comment

小規模なtransformerに算術演算を学習させ、どのような学習データが効果的か調査。CoTスタイルの詳細なスクラッチパッドを学習データにすることで、plainなもの等と比較して、予測性能や収束速度などが劇的に改善した

結局next token predictionで学習させているみたいだけど、本当にそれで算術演算をモデルが理解しているのだろうか?という疑問がいつもある

#Pocket #NLP #LanguageModel Issue Date: 2023-06-16 OlaGPT: Empowering LLMs With Human-like Problem-Solving Abilities, Yuanzhen Xie+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 本論文では、人間の認知フレームワークを模倣することで、複雑な推論問題を解決するための新しい知的フレームワークであるOlaGPTを提案しています。OlaGPTは、注意、記憶、推論、学習などの異なる認知モジュールを含み、以前の誤りや専門家の意見を動的に参照する学習ユニットを提供しています。また、Chain-of-Thought(COT)テンプレートと包括的な意思決定メカニズムも提案されています。OlaGPTは、複数の推論データセットで厳密に評価され、最先端のベンチマークを上回る優れた性能を示しています。OlaGPTの実装はGitHubで利用可能です。 #Analysis #Pocket #NLP #LanguageModel #Faithfulness #NeurIPS Issue Date: 2023-05-09 Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting, Miles Turpin+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- LLMsによる推論において、chain-of-thought reasoning(CoT)と呼ばれる説明を生成することができるが、この説明がモデルの予測の真の理由を誤って表現することがあることがわかった。バイアスのある特徴をモデルの入力に追加することで、CoT説明が大きく影響を受けることが示された。この結果は、LLMsに対する信頼を高めるために、説明の忠実度を評価し、改善する必要があることを示唆している。 #Pocket #NLP #LanguageModel #Zero/Few/ManyShotPrompting #ACL Issue Date: 2023-05-04 Challenging BIG-Bench Tasks and Whether Chain-of-Thought Can Solve Them, Mirac Suzgun+, N_A, ACL'23 GPT Summary- BIG-Bench Hard (BBH) is a suite of 23 challenging tasks that current language models have not been able to surpass human performance on. This study focuses on applying chain-of-thought prompting to BBH tasks and found that PaLM and Codex were able to surpass human performance on 10 and 17 tasks, respectively. The study also found that CoT prompting is necessary for tasks that require multi-step reasoning and that CoT and model scale interact to enable new task performance on some BBH tasks. Comment

単なるfewshotではなく、CoT付きのfewshotをすると大幅にBIG-Bench-hardの性能が向上するので、CoTを使わないanswer onlyの設定はモデルの能力の過小評価につながるよ、という話らしい

#NLP #LanguageModel #QuestionAnswering #Prompting Issue Date: 2023-04-28 Answering Questions by Meta-Reasoning over Multiple Chains of Thought, Yoran+, Tel Aviv University (w_ Allen Institute for AI), arXiv'23 Comment

self-consistency [Paper Note] Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models, Xuezhi Wang+, ICLR'23, 2022.03

のようなvoting basedなアルゴリズムは、複数のCoTのintermediate stepを捨ててしまい、結果だけを採用するが、この研究は複数のCoTの中からquestionに回答するために適切なfactual informationを抽出するMeta Reasonerを導入し、複数のCoTの情報を適切に混在させて適切な回答を得られるようにした。

7個のMulti Hop QAデータでstrong baselineをoutperformし、人間が回答をverificationするための高品質な説明を生成できることを示した。

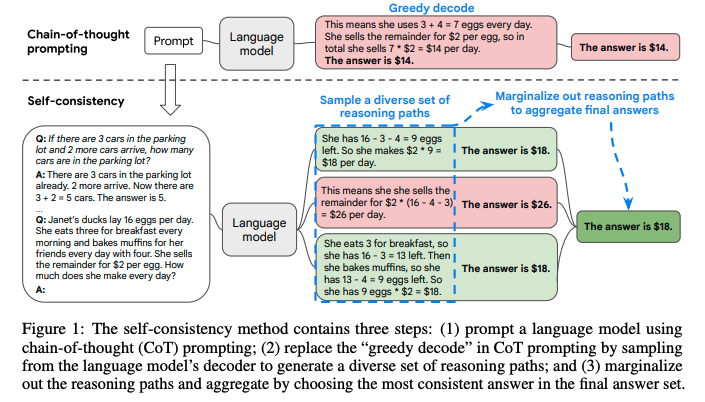

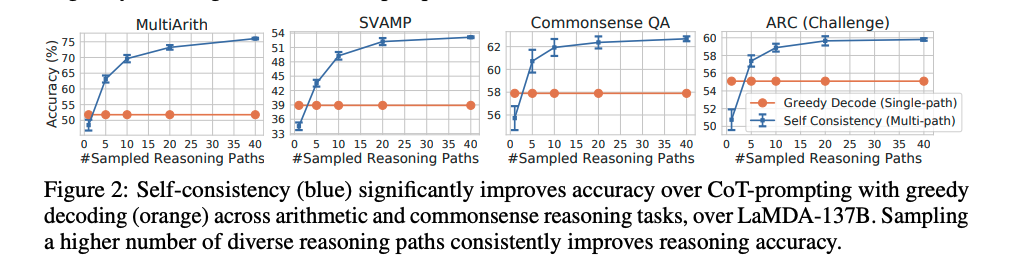

#NeuralNetwork #Pocket #NLP #LanguageModel #ICLR #Test-Time Scaling #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2023-04-27 [Paper Note] Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models, Xuezhi Wang+, ICLR'23, 2022.03 GPT Summary- 自己一貫性という新しいデコーディング戦略を提案し、chain-of-thought promptingの性能を向上。多様な推論経路をサンプリングし、一貫した答えを選択することで、GSM8KやSVAMPなどのベンチマークで顕著な改善を達成。 Comment

self-consistencyと呼ばれる新たなCoTのデコーディング手法を提案。

これは、難しいreasoningが必要なタスクでは、複数のreasoningのパスが存在するというintuitionに基づいている。

self-consistencyではまず、普通にCoTを行う。そしてgreedyにdecodingする代わりに、以下のようなプロセスを実施する:

1. 多様なreasoning pathをLLMに生成させ、サンプリングする。

2. 異なるreasoning pathは異なるfinal answerを生成する(= final answer set)。

3. そして、最終的なanswerを見つけるために、reasoning pathをmarginalizeすることで、final answerのsetの中で最も一貫性のある回答を見出す。

これは、もし異なる考え方によって同じ回答が導き出されるのであれば、その最終的な回答は正しいという経験則に基づいている。

self-consistencyを実現するためには、複数のreasoning pathを取得した上で、最も多いanswer a_iを選択する(majority vote)。これにはtemperature samplingを用いる(temperatureを0.5やら0.7に設定して、より高い信頼性を保ちつつ、かつ多様なoutputを手に入れる)。

temperature samplingについては[こちら](

https://openreview.net/pdf?id=rygGQyrFvH)の論文を参照のこと。

sampling数は増やせば増やすほど性能が向上するが、徐々にサチってくる。サンプリング数を増やすほどコストがかかるので、その辺はコスト感との兼ね合いになると思われる。

Self-consistencyは回答が閉じた集合であるような問題に対して適用可能であり、open-endなquestionでは利用できないことに注意が必要。ただし、open-endでも回答間になんらかの関係性を見出すような指標があれば実現可能とlimitationで言及している。

#NeuralNetwork #NLP #LanguageModel #ICLR Issue Date: 2023-04-27 Automatic Chain of Thought Prompting in Large Language Models, Zhang+, Shanghai Jiao Tong University, ICLR'23 Comment

LLMによるreasoning chainが人間が作成したものよりも優れていることを示しているとのこと [Paper Note] Enhancing Chain-of-Thoughts Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models, Jiashuo Sun+, NAACL'24 Findings, 2023.04 より

clusteringベースな手法を利用することにより、誤りを含む例が単一のクラスタにまとめられうことを示し、これにより過剰な誤ったデモンストレーションが軽減されることを示した。

手法の概要。questionを複数のクラスタに分割し、各クラスタから代表的なquestionをサンプリングし、zero-shot CoTでreasoning chainを作成しpromptに組み込む。最終的に回答を得たいquestionに対しても、上記で生成した複数のquestion-reasoningで条件付けした上で、zeroshot-CoTでrationaleを生成する。

#NeuralNetwork #NLP #LanguageModel Issue Date: 2023-04-27 Automatic prompt augmentation and selection with chain-of-thought from labeled data, Shum+, The Hong Kong University of Science and Technology, arXiv'23 Comment

LLMによるreasoning chainが人間が作成したものよりも優れていることを示しているとのこと [Paper Note] Enhancing Chain-of-Thoughts Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models, Jiashuo Sun+, NAACL'24 Findings, 2023.04 より

selection phaseで誤ったexampleは直接排除する手法をとっている。そして、強化学習によって、demonstrationのselection modelを訓練している。

#NeuralNetwork #NLP #LanguageModel #Prompting Issue Date: 2023-04-27 Large Language Models are Zero-Shot Reasoners, Kojima+, University of Tokyo, NeurIPS'22 Comment

Zero-Shot CoT (Let's think step-by-step.)論文

https://user-images.githubusercontent.com/12249301/234746367-2cd80e23-8dcb-4244-b56c-e28120629027.png"

>

Zero-Shot-CoTは2つのステップで構成される:

- STEP1: Reasoning Extraction

- 元のquestionをxとし、zero-shot-CoTのtrigger sentenceをtとした時に、テンプレート "Q: [X]. A. [T]" を用いてprompt x'を作成

- このprompt x'によって得られる生成テキストzはreasoningのrationaleとなっている。

- STEP2: Answer Extraction

- STEP1で得られたx'とzを用いて、テンプレート "[X'] [Z] [A]" を用いてpromptを作成し、quiestionに対する回答を得る

- このとき、Aは回答を抽出するためのtrigger sentenceである。

- Aはタスクに応じて変更するのが効果的であり、たとえば、multi-choice QAでは "Therefore, among A through E, the answer is" といったトリガーを用いたり、数学の問題では "Therefore, the answer (arabic numerals) is" といったトリガーを用いる。

# 実験結果

表中の性能指標の左側はタスクごとにAnswer Triggerをカスタマイズしたもので、右側はシンプルに"The answer is"をAnswer Triggerとした場合。Zero-shot vs. Zero-shot-CoTでは、Zero-Shot-CoTが多くのb現地マークにおいて高い性能を示している。ただし、commonsense reasoningではperformance gainを得られなかった。これは Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22

で報告されている通り、commonsense reasoningタスクでは、Few-Shot CoTでもLambda135Bで性能が向上せず、Palm540Bで性能が向上したように、モデルのparameter数が足りていない可能性がある(本実験では17種類のモデルを用いているが、特に注釈がなければtext-davinci-002を利用した結果)。

## 他ベースラインとの比較

他のベースラインとarithmetic reasoning benchmarkで性能比較した結果。Few-Shot-CoTには勝てていないが、standard Few-shot Promptingtを大幅に上回っている。

## zero-shot reasoningにおけるモデルサイズの影響

さまざまな言語モデルに対して、zero-shotとzero-shot-CoTを実施した場合の性能比較。Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22

と同様にモデルサイズが小さいとZero-shot-CoTによるgainは得られないが、モデルサイズが大きくなると一気にgainが大きくなる。

## Zero-shot CoTにおけるpromptの選択による影響

input promptに対するロバスト性を確認した。instructiveカテゴリ(すなわち、CoTを促すトリガーであれば)性能が改善している。特に、どのようなsentenceのトリガーにするかで性能が大きくかわっている。今回の実験では、"Let's think step by step"が最も高い性能を占め最多。

## Few-shot CoTのprompt選択における影響

CommonsenseQAのexampleを用いて、AQUA-RAT, MultiArithをFew-shot CoTで解いた場合の性能。どちらのケースもドメインは異なるが、前者は回答のフォーマットは共通である。異なるドメインでも、answer format(multiple choice)の場合、ドメインが異なるにもかかわらず、zero-shotと比較して性能が大幅に向上した。一方、answer formatが異なる場合はperformance gainが小さい。このことから、LLMはtask自体よりも、exampleにおけるrepeated formatを活用していることを示唆している。また、CommonSennseをExamplarとして用いたFew-Shot-CoTでは、どちらのデータセットでもZero-Shot-CoTよりも性能が劣化している。つまり、Few-Shot-CoTでは、タスク特有のサンプルエンジニアリングが必要であることがわかる(一方、Zero-shot CoTではそのようなエンジニアリングは必要ない)。

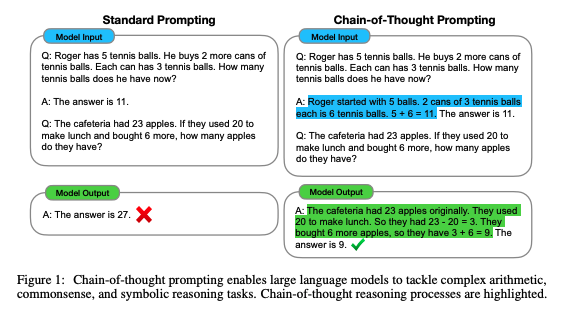

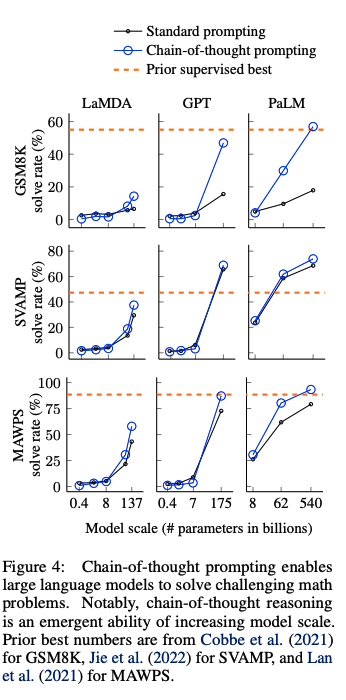

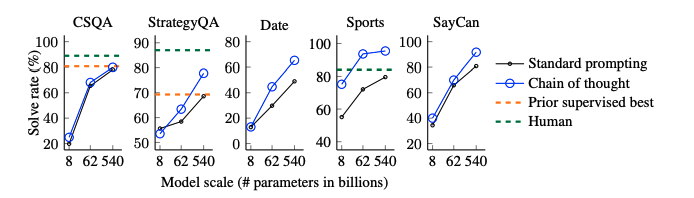

#NeuralNetwork #NLP #Zero/Few/ManyShotPrompting #Prompting #NeurIPS Issue Date: 2023-04-27 Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22 Comment

Chain-of-Thoughtを提案した論文。CoTをする上でパラメータ数が100B未満のモデルではあまり効果が発揮されないということは念頭に置いた方が良さそう。

先行研究では、reasoningが必要なタスクの性能が低い問題をintermediate stepを明示的に作成し、pre-trainedモデルをfinetuningすることで解決していた。しかしこの方法では、finetuning用の高品質なrationaleが記述された大規模データを準備するのに多大なコストがかかるという問題があった。

このため、few-shot promptingによってこの問題を解決することが考えられるが、reasoning能力が必要なタスクでは性能が悪いという問題あがった。そこで、両者の強みを組み合わせた手法として、chain-of-thought promptingは提案された。

# CoTによる実験結果

以下のベンチマークを利用

- math word problem: GSM8K, SVAMP, ASDiv, AQuA, MAWPS

- commonsense reasoning: CSQA, StrategyQA, Big-bench Effort (Date, Sports), SayCan

- Symbolic Reasoning: Last Letter concatenation, Coin Flip

- Last Letter concatnation: 名前の単語のlast wordをconcatするタスク("Amy Brown" -> "yn")

- Coin Flip: コインをひっくり返す、 あるいはひっくり返さない動作の記述の後に、コインが表向きであるかどうかをモデルに回答するよう求めるタスク

## math word problem benchmark

- モデルのサイズが大きくなるにつれ性能が大きく向上(emergent ability)することがあることがわかる

- 言い換えるとCoTは<100Bのモデルではパフォーマンスに対してインパクトを与えない

- モデルサイズが小さいと、誤ったCoTを生成してしまうため

- 複雑な問題になればなるほど、CoTによる恩恵が大きい

- ベースラインの性能が最も低かったGSM8Kでは、パフォーマンスの2倍向上しており、1 stepのreasoningで解決できるSingleOpやMAWPSでは、性能の向上幅が小さい

- Task specificなモデルをfinetuningした以前のSoTAと比較してcomparable, あるいはoutperformしている

-

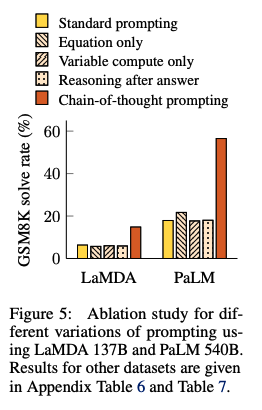

## Ablation Study

CoTではなく、他のタイプのpromptingでも同じような効果が得られるのではないか?という疑問に回答するために、3つのpromptingを実施し、CoTと性能比較した:

- Equation Only: 回答するまえに数式を記載するようなprompt

- promptの中に数式が書かれているから性能改善されているのでは?という疑問に対する検証

- => GSM8Kによる結果を見ると、equation onlyでは性能が低かった。これは、これは数式だけでreasoning stepsを表現できないことに起因している

- Variable compute only: dotのsequence (...) のみのprompt

- CoTは難しい問題に対してより多くの計算(intermediate token)をすることができているからでは?という疑問に対する検証

- variable computationとCoTの影響を分離するために、dotのsequence (...) のみでpromptingする方法を検証

- => 結果はbaselineと性能変わらず。このことから、variableの計算自体が性能向上に寄与しているわけではないことがわかる。

- Chain of Thought after answer: 回答の後にCoTを出力するようなprompting

- 単にpretrainingの際のrelevantな知識にアクセスしやすくなっているだけなのでは?という疑問を検証

- => baselineと性能は変わらず、単に知識を活性化させるだけでは性能が向上しないことがわかる。

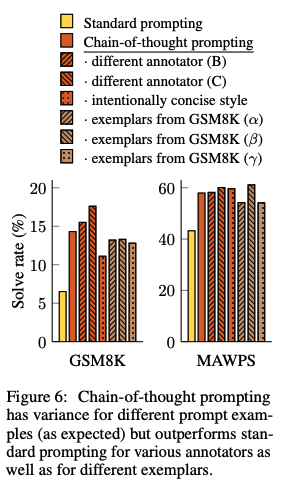

## CoTのロバスト性

人間のAnnotatorにCoTを作成させ、それらを利用したCoTpromptingとexamplarベースな手法によって性能がどれだけ変わるかを検証。standard promptingを全ての場合で上回る性能を獲得した。このことから、linguisticなstyleにCoTは影響を受けていないことがわかる。

# commonsense reasoning

全てのデータセットにおいて、CoTがstandard promptingをoutperformした。

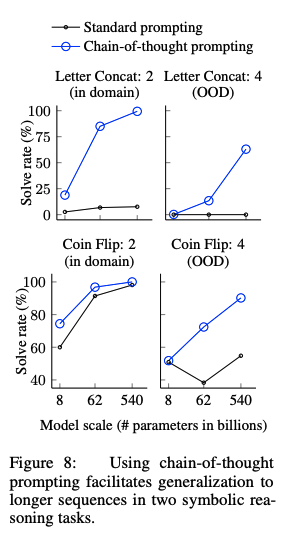

# Symbolic Reasoning

in-domain test setとout-of-domain test setの2種類を用意した。前者は必要なreasoning stepがfew-shot examplarと同一のもの、後者は必要なreasoning stepがfew-shot examplarよりも多いものである。

CoTがStandard proimptingを上回っている。特に、standard promptingではOOV test setではモデルをスケールさせても性能が向上しなかったのに対し、CoTではより大きなgainを得ている。このことから、CoTにはreasoning stepのlengthに対しても汎化能力があることがわかる。

#Article #NLP #LanguageModel #Blog #Reasoning #CovarianceShift Issue Date: 2025-08-27 「推論する生成AI」は事前学習されていない課題を正しく推論することができない(共変量シフトに弱い), TJO, 2025.08 Comment

- [Paper Note] Physics of Language Models: Part 2.1, Grade-School Math and the Hidden Reasoning Process, Tian Ye+, ICLR'25

でLLMは未知の問題を解ける(学習データに存在しない同等のlengthの未知のサンプルを解ける/テストデータで訓練データよりもより複雑な長いlengthの問題を解ける)と比べると、両者から得られる結論から何が言えるのだろうか?観測できるCoTとhidden mental reasoning process (probingで表出させて分析)は分けて考える必要があるのかもしれない。元論文をきちんと読めていないから考えてみたい。

あと、ブログ中で紹介されている論文中ではPhysics of Language Modelsが引用されていないように見えるが、論文中で引用され、関連性・差別化について言及されていた方が良いのではないか?という感想を抱いた。

関連:

- [Paper Note] Is Chain-of-Thought Reasoning of LLMs a Mirage? A Data Distribution Lens, Chengshuai Zhao+, arXiv'25

- [Paper Note] Understanding deep learning requires rethinking generalization, Chiyuan Zhang+, ICLR'17

- [Paper Note] UQ: Assessing Language Models on Unsolved Questions, Fan Nie+, arXiv'25

元ポスト:

#Article #Tutorial #Pretraining #MachineLearning #NLP #LanguageModel #Transformer #In-ContextLearning #Attention #DiffusionModel #SSM (StateSpaceModel) #Scaling Laws #PostTraining Issue Date: 2025-05-31 2025年度人工知能学会全国大会チュートリアル講演「深層基盤モデルの数理」, Taiji Suzuki, 2025.05 Comment

元ポスト:

#Article #Tools #Pocket #NLP #LanguageModel #Blog #Reasoning Issue Date: 2025-03-23 The "think" tool: Enabling Claude to stop and think in complex tool use situations, Anthropic, 2025.03 Comment

"考える"ことをツールとして定義し利用することで、externalなthinkingを明示的に実施した上でタスクを遂行させる方法を紹介している

#Article #LanguageModel #python #StructuredData Issue Date: 2025-01-25 Structured Outputs OpenAI Platform, 2025.01 Comment

pydanticを用いて、CoT+構造化されたoutputを実施するサンプル

#Article #Tutorial #NLP #LanguageModel #Alignment #Supervised-FineTuning (SFT) #Reasoning #Mathematics #PostTraining Issue Date: 2024-12-27 LLMを数学タスクにアラインする手法の系譜 - GPT-3からQwen2.5まで, bilzard, 2024.12 Comment

- Training Verifiers to Solve Math Word Problems, Karl Cobbe+, arXiv'21

において、数学においてモデルのパラメータ数のスケーリングによって性能改善が見込める学習手法として、モデルとは別にVerifierを学習し、モデルが出力した候補の中から良いものを選択できるようにする、という話の気持ちが最初よくわからなかったのだが、後半のなぜsample&selectがうまくいくのか?節を読んでなんとなく気持ちが理解できた。SFTを進めるとモデルが出力する解放の多様性が減っていくというのは、興味深かった。

しかし、特定の学習データで学習した時に、全く異なるUnseenなデータに対しても解法は減っていくのだろうか?という点が気になった。あとは、学習データの多様性をめちゃめちゃ増やしたらどうなるのか?というのも気になる。特定のデータセットを完全に攻略できるような解法を出力しやすくなると、他のデータセットの性能が悪くなる可能性がある気がしており、そうするとそもそもの1shotの性能自体も改善していかなくなりそうだが、その辺はどういう設定で実験されているのだろうか。

たとえば、

- Beyond Full Fine-tuning: Harnessing the Power of LoRA for Multi-Task Instruction Tuning, Xin+, LREC-COLING'24

などでは、

- Super-NaturalInstructions: Generalization via Declarative Instructions on 1600+ NLP Tasks, Yizhong Wang+, N/A, EMNLP'22

のような1600を超えるようなNLPタスクのデータでLoRAによりSFTすると、LoRAのパラメータ数を非常に大きくするとUnseenタスクに対する性能がfull-parameter tuningするよりも向上することが示されている。この例は数学に特化した例ではないが、SFTによって解法の多様性が減ることによって学習データに過剰適合して汎化性能が低下する、というのであれば、この論文のことを鑑みると「学習データにoverfittingした結果他のデータセットで性能が低下してしまう程度の多様性の学習データしか使えていないのでは」と感じてしまうのだが、その辺はどうなんだろうか。元論文を読んで確認したい。

とても勉強になった。

記事中で紹介されている

> LLMを使って複数解法の候補をサンプリングし、その中から最適な1つを選択する

のルーツは Training Verifiers to Solve Math Word Problems, Karl Cobbe+, arXiv'21

とのことなので是非読みたい。

この辺はSelf-Consistency [Paper Note] Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models, Xuezhi Wang+, ICLR'23, 2022.03

あたりが最初なのかと思っていた。

#Article #NLP #LanguageModel #Reasoning #Test-Time Scaling #KeyPoint Notes Issue Date: 2024-09-13 OpenAI o1, 2024.09 Comment

Jason Wei氏のポスト:

- Think before you speak: Training Language Models With Pause Tokens, Sachin Goyal+, N/A, ICLR'24

や

- Implicit Chain of Thought Reasoning via Knowledge Distillation, Yuntian Deng+, N/A, arXiv'23

で似たような考えはすでに提案されていたが、どのような点が異なるのだろうか?

たとえば前者は、pauseトークンと呼ばれるoutputとは関係ないトークンを生成することで、outputを生成する前にモデル内部で推論する前により多くのベクトル操作を加える(=ベクトルを縦方向と横方向に混ぜ合わせる; 以後ベクトルをこねくりまわすと呼称する)、といった挙動を実現しているようだが、明示的にCoTの教師データを使ってSFTなどをしているわけではなさそうに見える(ざっくりとしか読んでないが)。

一方、Jason Wei氏のポストからは、RLで明示的により良いCoTができるように学習をしている点が違うように見える。

**(2025.0929): 以下のtest-time computeに関するメモはo1が出た当初のものであり、私の理解が甘い状態でのメモなので現在の理解を後ほど追記します。当時のメモは改めて見返すとこんなこと考えてたんだなぁとおもしろかったので残しておきます。**

学習の計算量だけでなく、inferenceの計算量に対しても、新たなスケーリング則が見出されている模様。

テクニカルレポート中で言われている time spent thinking (test-time compute)というのは、具体的には何なのだろうか。

上の研究でいうところの、inference時のpauseトークンの生成のようなものだろうか。モデルがベクトルをこねくり回す回数(あるいは生成するトークン数)が増えると性能も良くなるのか?

しかしそれはオリジナルのCoT研究である

- Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22

のdotのみの文字列をpromptに追加して性能が向上しなかった、という知見と反する。

おそらく、**モデル学習のデコーディング時に**、ベクトルをこねくり回す回数(あるいは生成するトークン数)を増やすこと=time spent thinking (test-time compute) 、ということなのだろうか?

そしてそのように学習されたモデルは、推論時にベクトルをこねくり回す回数(あるいは生成するトークン数)を増やすと性能が上がる、ということなのだろうか。

もしそうだとすると、これは

- Think before you speak: Training Language Models With Pause Tokens, Sachin Goyal+, N/A, ICLR'24

のpauseトークンの生成をしながらfinetuningすると性能が向上する、という主張とも合致するように思うが、うーん。

実際暗号解読のexampleを見ると、とてつもなく長いCoT(トークンの生成数が多い)が行われている。

RLでReasoningを学習させる関連研究:

- ReFT: Reasoning with Reinforced Fine-Tuning, Trung Quoc Luong+, N/A, ACL'24

- Training Large Language Models for Reasoning through Reverse Curriculum Reinforcement Learning, Zhiheng Xi+, N/A, ICML'24

以下o1の動きに関して考えている下記noteからの引用。

>これによって、LLMはモデルサイズやデータ量をスケールさせる時代から推論時間をスケールさせる(つまり、沢山の推論ステップを探索する)時代に移っていきそうです。

なるほど。test-compute timeとは、推論ステップ数とその探索に要する時間という見方もあるのですね。

またnote中では、CoTの性能向上のために、Process Reward Model(PRM)を学習させ、LLMが生成した推論ステップを評価できるようにし、PRMを報酬モデルとし強化学習したモデルがo1なのではないか、と推測している。

PRMを提案した研究では、推論ステップごとに0,1の正誤ラベルが付与されたデータから学習しているとのこと。

なるほど、勉強になります。

note:

https://note.com/hatti8/n/nf4f3ce63d4bc?sub_rt=share_pb

note(詳細編): https://note.com/hatti8/n/n867c36ffda45?sub_rt=share_pb

こちらのリポジトリに関連論文やXポスト、公式ブログなどがまとめられている:

https://github.com/hijkzzz/Awesome-LLM-Strawberry

これはすごい。論文全部読みたい

#Article #NLP #LanguageModel #Prompting #Faithfulness Issue Date: 2023-07-23 Measuring Faithfulness in Chain-of-Thought Reasoning, Anthropic, 2023 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)は、Chain-of-Thought(CoT)推論を生成することで質問に答える性能を向上させるが、その推論が実際の推論を忠実に表しているかは不明である。本研究では、CoT推論の忠実さを調査し、CoTに介入することでモデルの予測がどのように変化するかを調べる。結果は、モデルのサイズやタスクによってCoTの忠実さが異なることを示唆している。 #Article #Pretraining #Pocket #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #ReinforcementLearning #Evaluation #Blog #Reasoning Issue Date: 2023-05-04 Towards Complex Reasoning: the Polaris of Large Language Models, Yao Fu, 2023.05