RecommenderSystems

Issue Date: 2025-11-26 [Paper Note] MiniOneRec: An Open-Source Framework for Scaling Generative Recommendation, Xiaoyu Kong+, arXiv'25, 2025.10 GPT Summary- MiniOneRecを提案し、SID構築から強化学習までのエンドツーエンドの生成レコメンデーションフレームワークを提供。実験により、モデルサイズの増加に伴いトレーニング損失と評価損失が減少し、生成アプローチのパラメータ効率が確認された。さらに、SID整合性の強制と強化学習を用いたポストトレーニングパイプラインにより、ランキング精度と候補の多様性が大幅に向上。 Comment

github: https://github.com/AkaliKong/MiniOneRec

元ポスト:

興味深い話ではあるが、generativeなRecSysはlatencyの面で厳しいものがあるという認識ではある。読みたい。

#Pocket #LanguageModel #Reasoning #read-later #ColdStart

Issue Date: 2025-11-25 [Paper Note] LLM Reasoning for Cold-Start Item Recommendation, Shijun Li+, arXiv'25, 2025.11 GPT Summary- LLMsを用いたコールドスタートアイテム推薦の新しい推論戦略を提案。特に新規アイテムに対するユーザーの好みを推測し、教師ありファインチューニングと強化学習を組み合わせたアプローチを評価。実験により、Netflixの製品ランキングモデルを最大8%上回る性能を示した。 Comment

元ポスト:

#Embeddings #InformationRetrieval #Pocket #NLP #MultiModal #RAG(RetrievalAugmentedGeneration)

Issue Date: 2025-10-07 [Paper Note] Omni-Embed-Nemotron: A Unified Multimodal Retrieval Model for Text, Image, Audio, and Video, Mengyao Xu+, arXiv'25, 2025.10 GPT Summary- 「Omni-Embed-Nemotron」は、複雑な情報ニーズに応えるための統一的なマルチモーダル検索埋め込みモデルです。従来のテキストベースのリトリーバーが視覚的に豊かなコンテンツに対応できない中、ColPaliの研究を基に、テキスト、画像、音声、動画を統合した検索を実現します。このモデルは、クロスモーダルおよびジョイントモーダル検索を可能にし、そのアーキテクチャと評価結果を通じて、検索の効果を実証しています。 Comment

元ポスト:

元ポスト:

#Pocket #LanguageModel #read-later #Selected Papers/Blogs #interactive #One-Line Notes Issue Date: 2025-09-29 [Paper Note] Interactive Recommendation Agent with Active User Commands, Jiakai Tang+, arXiv'25, 2025.09 GPT Summary- 従来のレコメンダーシステムは受動的なフィードバックに依存し、ユーザーの意図を捉えられないため、嗜好モデルの構築が困難である。これに対処するため、インタラクティブレコメンデーションフィード(IRF)を導入し、自然言語コマンドによる能動的な制御を可能にする。RecBotという二重エージェントアーキテクチャを開発し、ユーザーの嗜好を構造化し、ポリシー調整を行う。シミュレーション強化知識蒸留を用いて効率的なパフォーマンスを実現し、実験によりユーザー満足度とビジネス成果の改善を示した。 Comment

元ポスト:

ABテストを実施しているようなので信ぴょう性高め

#Pocket #SIGKDD Issue Date: 2025-09-20 [Paper Note] Taming Recommendation Bias with Causal Intervention on Evolving Personal Popularity, Shiyin Tan+, KDD'25 GPT Summary- CausalEPPという新手法を提案し、ユーザーの進化する個人的な人気を考慮して推薦バイアスを抑制。進化する個人的人気を定量化し、因果グラフを用いて人気バイアスを軽減。実証研究で推薦精度が向上し、ベースライン手法を上回ることを示した。 #Embeddings #InformationRetrieval #Pocket #LanguageModel Issue Date: 2025-09-17 [Paper Note] Conan-Embedding-v2: Training an LLM from Scratch for Text Embeddings, Shiyu Li+, arXiv'25 GPT Summary- 新しい1.4BパラメータのLLM「Conan-embedding-v2」をゼロからトレーニングし、テキスト埋め込み器としてファインチューニングする手法を提案。ニュースデータと多言語ペアを追加してデータギャップを埋め、クロスリンガルリトリーバルデータセットを導入。ソフトマスキングメカニズムを用いてトークンレベルと文レベルの損失を統合し、動的ハードネガティブマイニング手法を採用。これにより、MTEBおよびChinese MTEBでSOTA性能を達成。 Comment

元ポスト:

#InformationRetrieval #Pocket #LanguageModel #SmallModel #Reranking Issue Date: 2025-09-03 [Paper Note] ProRank: Prompt Warmup via Reinforcement Learning for Small Language Models Reranking, Xianming Li+, arXiv'25 GPT Summary- 再ランキングにおいて、SLMを用いた新しい二段階トレーニングアプローチProRankを提案。まず、強化学習を用いてSLMがタスクプロンプトを理解し、粗い関連スコアを生成。次に、ファインチューニングを行い再ランキングの質を向上。実験結果では、ProRankが先進的な再ランキングモデルを上回り、特にProRank-0.5Bモデルが32B LLMを超える性能を示した。 Comment

元ポスト:

#Embeddings #Pocket #LanguageModel #FoundationModel #read-later Issue Date: 2025-08-26 [Paper Note] Large Foundation Model for Ads Recommendation, Shangyu Zhang+, arXiv'25 GPT Summary- LFM4Adsは、オンライン広告のための全表現マルチ粒度転送フレームワークで、ユーザー表現(UR)、アイテム表現(IR)、ユーザー-アイテム交差表現(CR)を包括的に転送。最適な抽出層を特定し、マルチ粒度メカニズムを導入することで転送可能性を強化。テンセントの広告プラットフォームで成功裏に展開され、2.45%のGMV向上を達成。 Comment

元ポスト:

#Pocket #VariationalAutoEncoder #SemanticID Issue Date: 2025-07-28 [Paper Note] Semantic IDs for Music Recommendation, M. Jeffrey Mei+, arXiv'25 GPT Summary- コンテンツ情報を活用した共有埋め込みを用いることで、次アイテム推薦のレコメンダーシステムのモデルサイズを削減し、精度と多様性を向上させることを示す。音楽ストリーミングサービスでのオンラインA/Bテストを通じて、その効果を実証。 Comment

元ポスト:

Semantic ID関連:

- LLM Recommendation Systems: AI Engineer World's Fair 2025, AI Engineer, 2025.07

- [Paper Note] Self-Attentive Sequential Recommendation, Wang-Cheng Kang+, ICDM'18

- [Paper Note] Recommender Systems with Generative Retrieval, Shashank Rajput+, NeurIPS'23

上記2つのハイブリッド

#Pocket #LanguageModel #Prompting #Evaluation #RecSys #Reproducibility #KeyPoint Notes Issue Date: 2025-07-21 [Paper Note] Revisiting Prompt Engineering: A Comprehensive Evaluation for LLM-based Personalized Recommendation, Genki Kusano+, RecSys'25 GPT Summary- LLMを用いた単一ユーザー設定の推薦タスクにおいて、プロンプトエンジニアリングが重要であることを示す。23種類のプロンプトタイプを比較した結果、コスト効率の良いLLMでは指示の言い換え、背景知識の考慮、推論プロセスの明確化が効果的であり、高性能なLLMではシンプルなプロンプトが優れることが分かった。精度とコストのバランスに基づくプロンプトとLLMの選択に関する提案を行う。 Comment

元ポスト:

RecSysにおける網羅的なpromptingの実験。非常に興味深い

実験で利用されたPrompting手法と相対的な改善幅

RePhrase,StepBack,Explain,Summalize-User,Recency-Focusedが、様々なモデル、データセット、ユーザの特性(Light, Heavy)において安定した性能を示しており(少なくともベースラインからの性能の劣化がない)、model agnosticに安定した性能を発揮できるpromptingが存在することが明らかになった。一方、Phi-4, nova-liteについてはBaselineから有意に性能が改善したPromptingはなかった。これはモデルは他のモデルよりもそもそもの予測性能が低く、複雑なinstructionを理解する能力が不足しているため、Promptデザインが与える影響が小さいことが示唆される。

特定のモデルでのみ良い性能を発揮するPromptingも存在した。たとえばRe-Reading, Echoは、Llama3.3-70Bでは性能が改善したが、gpt-4.1-mini, gpt-4o-miniでは性能が悪化した。ReActはgpt-4.1-miniとLlamd3.3-70Bで最高性能を達成したが、gpt-4o-miniでは最も性能が悪かった。

NLPにおいて一般的に利用されるprompting、RolePlay, Mock, Plan-Solve, DeepBreath, Emotion, Step-by-Stepなどは、推薦のAcc.を改善しなかった。このことより、ユーザの嗜好を捉えることが重要なランキングタスクにおいては、これらプロンプトが有効でないことが示唆される。

続いて、LLMやデータセットに関わらず高い性能を発揮するpromptingをlinear mixed-effects model(ランダム効果として、ユーザ、LLM、メトリックを導入し、これらを制御する項を線形回帰に導入。promptingを固定効果としAccに対する寄与をfittingし、多様な状況で高い性能を発揮するPromptを明らかにする)によって分析した結果、ReAct, Rephrase, Step-Backが有意に全てのデータセット、LLMにおいて高い性能を示すことが明らかになった。

#Embeddings #InformationRetrieval #Pocket #NLP #LanguageModel #RepresentationLearning #InstructionTuning #ContrastiveLearning #ICLR #Generalization #Decoder Issue Date: 2025-07-10 [Paper Note] NV-Embed: Improved Techniques for Training LLMs as Generalist Embedding Models, Chankyu Lee+, ICLR'25 GPT Summary- デコーダー専用のLLMベースの埋め込みモデルNV-Embedは、BERTやT5を上回る性能を示す。アーキテクチャ設計やトレーニング手法を工夫し、検索精度を向上させるために潜在的注意層を提案。二段階の対照的指示調整手法を導入し、検索と非検索タスクの両方で精度を向上。NV-EmbedモデルはMTEBリーダーボードで1位を獲得し、ドメイン外情報検索でも高スコアを達成。モデル圧縮技術の分析も行っている。 Comment

Decoder-Only LLMのlast hidden layerのmatrixを新たに導入したLatent Attention Blockのinputとし、Latent Attention BlockはEmbeddingをOutputする。Latent Attention Blockは、last hidden layer (系列長l×dの

matrix)をQueryとみなし、保持しているLatent Array(trainableなmatrixで辞書として機能する;後述の学習においてパラメータが学習される)[^1]をK,Vとして、CrossAttentionによってcontext vectorを生成し、その後MLPとMean Poolingを実施することでEmbeddingに変換する。

学習は2段階で行われ、まずQAなどのRetrievalタスク用のデータセットをIn Batch negativeを用いてContrastive Learningしモデルの検索能力を高める。その後、検索と非検索タスクの両方を用いて、hard negativeによってcontrastive learningを実施し、検索以外のタスクの能力も高める(下表)。両者において、instructionテンプレートを用いて、instructionによって条件付けて学習をすることで、instructionに応じて生成されるEmbeddingが変化するようにする。また、学習時にはLLMのcausal maskは無くし、bidirectionalにrepresentationを考慮できるようにする。

[^1]: [Paper Note] Perceiver IO: A General Architecture for Structured Inputs & Outputs, Andrew Jaegle+, ICLR'22

Perceiver-IOにインスパイアされている。

#Embeddings #InformationRetrieval #Pocket #LanguageModel #SequentialRecommendation #Generalization Issue Date: 2025-07-08 [Paper Note] Do We Really Need Specialization? Evaluating Generalist Text Embeddings for Zero-Shot Recommendation and Search, Matteo Attimonelli+, arXiv'25 GPT Summary- 事前学習済み言語モデル(GTEs)は、逐次推薦や製品検索においてファインチューニングなしで優れたゼロショット性能を発揮し、従来のモデルを上回ることを示す。GTEsは埋め込み空間に特徴を均等に分配することで表現力を高め、埋め込み次元の圧縮がノイズを減少させ、専門モデルの性能向上に寄与する。再現性のためにリポジトリを提供。 Comment

元ポスト:

#ListWise #Pocket #Alignment #Transformer #SequentialRecommendation Issue Date: 2025-07-04 [Paper Note] Listwise Preference Alignment Optimization for Tail Item Recommendation, Zihao Li+, arXiv'25 GPT Summary- LPO4Recは、テールアイテム推薦におけるPreference alignmentの課題を解決するために提案された手法で、Bradley-Terryモデルをペアワイズからリストワイズ比較に拡張し、効率的なトレーニングを実現。明示的な報酬モデリングなしで、テールアイテムを優先する負のサンプリング戦略を導入し、パフォーマンスを最大50%向上させ、GPUメモリ使用量を17.9%削減。実験結果は3つの公開データセットで示されている。 Comment

元ポスト:

tail itemに強い手法らしい。LLMを用いたGenerative Recommendationではなく、1 BlockのTransformerにlistwiseなpreferenceを反映したlossを適用したものっぽい。

一貫して性能は高そうに見えるが、再現性はどうだろうか。

関連(SASRec):

- [Paper Note] Self-Attentive Sequential Recommendation, Wang-Cheng Kang+, ICDM'18

pointwise, pairwise, listwiseの基礎はこちらを参照:

- ランキング学習ことはじめ, DSIRNLP#1, 2011

#Embeddings #EfficiencyImprovement #InformationRetrieval #Pocket #RepresentationLearning Issue Date: 2025-06-25 [Paper Note] NEAR$^2$: A Nested Embedding Approach to Efficient Product Retrieval and Ranking, Shenbin Qian+, arXiv'25 GPT Summary- Eコマース情報検索システムは、ユーザーの意図を正確に理解しつつ、大規模な商品カタログを効率的に処理することが難しい。本論文では、NEAR$^2$というネストされた埋め込みアプローチを提案し、推論時の埋め込みサイズを最大12倍効率化し、トレーニングコストを増やさずにトランスフォーマーモデルの精度を向上させる。さまざまなIR課題に対して異なる損失関数を用いて検証した結果、既存モデルよりも小さな埋め込み次元での性能向上を達成した。 Comment

元ポスト:

#Pocket #LanguageModel Issue Date: 2025-04-29 Generative Product Recommendations for Implicit Superlative Queries, Kaustubh D. Dhole+, arXiv'25 GPT Summary- レコメンダーシステムにおいて、ユーザーの曖昧なクエリに対して大規模言語モデル(LLMs)を用いて暗黙の属性を生成し、製品推薦を改善する方法を探る。新たに提案する4ポイントスキーマ「SUPERB」を用いて最上級クエリに対する製品候補を注釈付けし、既存の検索およびランキング手法を評価する。 Comment

元ポスト:

#CollaborativeFiltering #Pocket #NLP #LanguageModel #RAG(RetrievalAugmentedGeneration) #Reasoning Issue Date: 2025-03-27 RALLRec+: Retrieval Augmented Large Language Model Recommendation with Reasoning, Sichun Luo+, arXiv'25 GPT Summary- RALLRec+は、LLMsを用いてレコメンダーシステムのretrievalとgenerationを強化する手法。retrieval段階では、アイテム説明を生成し、テキスト信号と協調信号を結合。生成段階では、推論LLMsを評価し、知識注入プロンプティングで汎用LLMsと統合。実験により、提案手法の有効性が確認された。 Comment

元ポスト:

Reasoning LLMをRecSysに応用する初めての研究(らしいことがRelated Workに書かれている)

arxivのadminより以下のコメントが追記されている

> arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2502.06101

コメント中の研究は下記である

- ReLLa: Retrieval-enhanced Large Language Models for Lifelong Sequential Behavior Comprehension in Recommendation, Jianghao Lin+, WWW'24

#Multi #NeuralNetwork #Survey #Pocket #MultitaskLearning #MultiModal Issue Date: 2025-03-03 Joint Modeling in Recommendations: A Survey, Xiangyu Zhao+, arXiv'25 GPT Summary- デジタル環境におけるDeep Recommender Systems(DRS)は、ユーザーの好みに基づくコンテンツ推薦に重要だが、従来の手法は単一のタスクやデータに依存し、複雑な好みを反映できない。これを克服するために、共同モデリングアプローチが必要であり、推薦の精度とカスタマイズを向上させる。本論文では、共同モデリングをマルチタスク、マルチシナリオ、マルチモーダル、マルチビヘイビアの4次元で定義し、最新の進展と研究の方向性を探る。最後に、将来の研究の道筋を示し、結論を述べる。 Comment

元ポスト:

#Pocket #LanguageModel #Personalization #FoundationModel Issue Date: 2025-01-29 360Brew: A Decoder-only Foundation Model for Personalized Ranking and Recommendation, Hamed Firooz+, arXiv'25 GPT Summary- ランキングおよび推薦システムの課題に対処するため、テキストインターフェースを持つ大規模基盤モデルを活用した研究を紹介。150Bパラメータのデコーダー専用モデル360Brew V1.0は、LinkedInのデータを用いて30以上の予測タスクを解決し、従来の専用モデルと同等以上のパフォーマンスを達成。特徴エンジニアリングの複雑さを軽減し、複数のタスクを単一モデルで管理可能にする利点を示す。 Comment

元ポスト:

#Pocket #LanguageModel Issue Date: 2025-01-28 Pre-train and Fine-tune: Recommenders as Large Models, Zhenhao Jiang+, arXiv'25 GPT Summary- ユーザーの興味の変化を捉えるため、レコメンダーを大規模な事前学習モデルとしてファインチューニングするアプローチを提案。情報ボトルネック理論に基づき、知識圧縮と知識マッチングの二つのフェーズを定義したIAK技術を設計。実験により優位性を示し、オンラインプラットフォームでの展開から得た教訓や潜在的な問題への解決策も提示。IAK技術を用いたレコメンダーは、オンラインフードプラットフォームでの展開により大きな利益を上げている。 Comment

元ポスト:

#Survey #Pocket #LanguageModel #Contents-based Issue Date: 2025-01-06 Cold-Start Recommendation towards the Era of Large Language Models (LLMs): A Comprehensive Survey and Roadmap, Weizhi Zhang+, arXiv'25 GPT Summary- コールドスタート問題はレコメンダーシステムの重要な課題であり、新しいユーザーやアイテムのモデル化に焦点を当てている。大規模言語モデル(LLMs)の成功により、CSRに新たな可能性が生まれているが、包括的なレビューが不足している。本論文では、CSRのロードマップや関連文献をレビューし、LLMsが情報を活用する方法を探求することで、研究と産業界に新たな洞察を提供することを目指す。関連リソースはコミュニティのために収集・更新されている。 Comment

元ポスト:

#Pocket #UAI #read-later #ColdStart Issue Date: 2025-05-16 Cold-start Recommendation by Personalized Embedding Region Elicitation, Hieu Trung Nguyen+, UAI'24 GPT Summary- レコメンダーシステムのコールドスタート問題に対処するため、2段階のパーソナライズされた引き出しスキームを提案。最初に人気アイテムの評価を求め、その後、順次適応的にアイテム評価を行う。ユーザーの埋め込み値を領域推定として表現し、評価情報の価値を定量化。提案手法は既存の方法と比較して有効性を示す。 Comment

OpenReview: https://openreview.net/forum?id=ciOkU5YpvU

#Analysis #CollaborativeFiltering #Library #Evaluation #RecSys Issue Date: 2025-04-10 [Paper Note] Revisiting BPR: A Replicability Study of a Common Recommender System Baseline, Aleksandr Milogradskii+, RecSys'24 GPT Summary- BPRは協調フィルタリングのベンチマークだが、実装の微妙な点が見落とされ、他手法に劣るとされている。本研究ではBPRの特徴と実装の不一致を分析し、最大50%の性能低下を示す。適切なハイパーパラメータ調整により、BPRはトップn推薦タスクで最先端手法に近い性能を達成し、Million Song DatasetではMult-VAEを10%上回る結果を示した。 Comment

BPR、実装によってまるで性能が違う…

実装の違い

#NLP #UserModeling #LanguageModel #CTRPrediction #RAG(RetrievalAugmentedGeneration) #LongSequence #WWW Issue Date: 2025-03-27 ReLLa: Retrieval-enhanced Large Language Models for Lifelong Sequential Behavior Comprehension in Recommendation, Jianghao Lin+, WWW'24 GPT Summary- 本論文では、ゼロショットおよび少ショットの推薦タスクにおいて、大規模言語モデル(LLMs)を強化する新しいフレームワーク「ReLLa」を提案。LLMsが長いユーザー行動シーケンスから情報を抽出できない問題に対処し、セマンティックユーザー行動検索(SUBR)を用いてデータ品質を向上させる。少ショット設定では、検索強化指示チューニング(ReiT)を設計し、混合トレーニングデータセットを使用。実験により、少ショットReLLaが従来のCTRモデルを上回る性能を示した。 Comment

LLMでCTR予測する際の性能を向上した研究。

そもそもLLMでCTR予測をする際は、ユーザのデモグラ情報とアクティビティログなどのユーザプロファイルと、ターゲットアイテムの情報でpromptingし、yes/noを出力させる。yes/noトークンのスコアに対して2次元のソフトマックスを適用して[0, 1]のスコアを得ることで、CTR予測をする。

この研究ではコンテキストにユーザのログを入れても性能がスケールしない問題に対処するために

直近のアクティビティログではなく、ターゲットアイテムと意味的に類似したアイテムに関するログをコンテキストに入れ(SUBR)、zero shotのinferenceに活用する。

few-shot recommendation(少量のクリックスルーログを用いてLLMをSFTすることでCTR予測する手法)においては、上述の意味的に類似したアイテムをdata augmentationに利用し(i.e, promptに埋め込むアクティビティログの量を増やして)学習する。

zeroshotにおいて、SUBRで性能改善。fewshot recommendationにといて、10%未満のデータで既存の全データを用いる手法を上回る。また、下のグラフを見るとpromptに利用するアクティビティログの量が増えるほど性能が向上するようになった。

ただし、latencyは100倍以上なのでユースケースが限定される。

#Pocket #Dataset #LanguageModel #SessionBased #Personalization #Evaluation Issue Date: 2024-12-31 Preference Discerning with LLM-Enhanced Generative Retrieval, Fabian Paischer+, arXiv'24 GPT Summary- 逐次推薦システムのパーソナライズを向上させるために、「好みの識別」という新しいパラダイムを提案。大規模言語モデルを用いてユーザーの好みを生成し、包括的な評価ベンチマークを導入。新手法Menderは、既存手法を改善し、最先端の性能を達成。Menderは未観察の人間の好みにも効果的に対応し、よりパーソナライズされた推薦を実現する。コードとベンチマークはオープンソース化予定。 #Pocket #LanguageModel #SessionBased Issue Date: 2024-12-31 Unifying Generative and Dense Retrieval for Sequential Recommendation, Liu Yang+, arXiv'24 GPT Summary- 逐次密な検索モデルはユーザーとアイテムの内積計算を行うが、アイテム数の増加に伴いメモリ要件が増大する。一方、生成的検索はセマンティックIDを用いてアイテムインデックスを予測する新しいアプローチである。これら二つの手法の比較が不足しているため、LIGERというハイブリッドモデルを提案し、生成的検索と逐次密な検索の強みを統合。これにより、コールドスタートアイテム推薦を強化し、推薦システムの効率性と効果を向上させることを示した。 #NeuralNetwork #CTRPrediction #ContrastiveLearning Issue Date: 2024-11-19 Collaborative Contrastive Network for Click-Through Rate Prediction, Chen Gao+, arXiv'24 GPT Summary- EコマースプラットフォームにおけるCTR予測の課題を解決するために、「コラボレーティブコントラストネットワーク(CCN)」を提案。CCNは、ユーザーの興味と不興を示すアイテムクラスターを特定し、トリガーアイテムへの依存を減少させる。オンラインA/Bテストにより、タオバオでCTRを12.3%、注文量を12.7%向上させる成果を達成。 Comment

参考: [Mini-appの定義生成結果(Hallucinationに注意)](

https://www.perplexity.ai/search/what-is-the-definition-of-the-sW4uZPZIQe6Iq53HbwuG7Q)

論文中の図解: Mini-appにトリガーとなるアイテムを提示するTrigger-Induced-Recommendation(TIR)

## 概要

図3に示されているような Collaborative Contrastive Network (CCN)を提案しており、このネットワークは、Collaborative Constrastive Learningに基づいて学習される。

### Collaborative Constrasitve Learning

図2がCollaborative Constrastive Learningの気持ちを表しており、図2のようなクリックスルーログが与えられたとする。

推薦リストを上から見ていき、いま着目しているアイテムをtarget_itemとすると、target_itemがクリックされている場合、同じcontext(i.e., ユーザにページ内で提示されたアイテム群)のクリックされているアイテムと距離が近くなり、逆にクリックされていないアイテム群とは距離が遠いとみなせる。逆にtarget_itemがクリックされていない場合、同様にクリックされていないアイテムとは距離が近く、クリックされているアイテムとは距離が遠いとみなせる。このように考えると、ある推薦リストが与えられた時に、あるtarget_itemに着目すると、contrastive learningのためのpositive example/negative exampleを生成できる。このようなco-click/co-non-clickの関係から、アイテム同士の距離を学習し、ユーザのinterest/disinterestを学習する。

### Collaborative Contrastive Network

Collaborative ModuleとCTR Moduleに分かれている。

- Collaborative Moduleには、context itemsと、target itemをinputとし両者の関係性をエンコードする

- このとき、トリガーアイテムのembeddingとアダマール積をとることで、トリガーアイテムの情報も考慮させる

- CTR Moduleは、context itemsとtarget itemの関係性をエンコードしたembedding、target_item, trigger_itemのembedding, user profileのembedding, userのlong-termとshort-termの行動のembeddingをconcatしたベクトルをinputとして受け取り、そらからtarget_itemのCTRを予測する。

- Loss Functionは、binary cross entropyと、Collaborative Contrastive Lossをλで重みづけして足し合わせたものであり、Collaborative Contrastive Loss L_CMCは、上述の気持ちを反映するloss(i.e., target_itemとcontext_itemco-click/co-non-clickに基づいて、アイテム間の距離を最小/最大化するようなloss)となっている

## 実験結果

### offline evaluation

Table 1に示したTaobaoで収集した非常に大規模なproprietary datasetでCTRを予測したところ、AUCはベースラインと比較して高くなった。ここで、TANはCCNのBackboneモデルで、Contrastive Learningを実施していないモデルである。CTR予測においてAUCが高くなるというのはすなわち、クリックされたアイテムi/クリックされなかったアイテムjの2つをとってきたときに、両者のCTR予測結果が CTR_i > CTR_j になる割合が高くなった(i.e. クリックされているアイテムの方が高いCTR予測結果となっている)ということを意味する。

### online A/B Testing

A/Bテストまで実施しており、実際に提案手法を組み込んだ結果、高いCTRを獲得しているだけでなく、CVRも向上している。すごい。

Contrastive Learningを実施しないTANと、CCNを比較してもCCNの方が高いCTR, CVRを獲得している。Contrastive Learning有能。

#InformationRetrieval #Pocket #MultiModal Issue Date: 2024-11-08 MM-Embed: Universal Multimodal Retrieval with Multimodal LLMs, Sheng-Chieh Lin+, arXiv'24 GPT Summary- 本論文では、マルチモーダル大規模言語モデル(MLLM)を用いた「ユニバーサルマルチモーダル検索」の技術を提案し、複数のモダリティと検索タスクに対応する能力を示します。10のデータセットと16の検索タスクでの実験により、MLLMリトリーバーはテキストと画像のクエリを理解できるが、モダリティバイアスによりクロスモーダル検索では劣ることが判明。これを解決するために、モダリティ認識ハードネガティブマイニングを提案し、継続的なファインチューニングでテキスト検索能力を向上させました。結果として、MM-EmbedモデルはM-BEIRベンチマークで最先端の性能を達成し、NV-Embed-v1を上回りました。また、ゼロショットリランキングを通じて、複雑なクエリに対するマルチモーダル検索の改善が可能であることを示しました。これらの成果は、今後のユニバーサルマルチモーダル検索の発展に寄与するものです。 Comment

#LanguageModel #KnowledgeGraph #InstructionTuning #Annotation Issue Date: 2024-10-08 COSMO: A large-scale e-commerce common sense knowledge generation and serving system at Amazon , Yu+, SIGMOD_PODS '24 GPT Summary- COSMOは、eコマースプラットフォーム向けにユーザー中心の常識知識をマイニングするためのスケーラブルな知識グラフシステムです。大規模言語モデルから抽出した高品質な知識を用い、指示チューニングによってファインチューニングされたCOSMO-LMは、Amazonの主要カテゴリにわたって数百万の知識を生成します。実験により、COSMOが検索ナビゲーションなどで顕著な改善を達成することが示され、常識知識の活用の可能性が強調されています。 Comment

search navigationに導入しA/Bテストした結果、0.7%のproduct sales向上効果。

#Pocket #Transformer #TransferLearning Issue Date: 2024-09-25 beeFormer: Bridging the Gap Between Semantic and Interaction Similarity in Recommender Systems, Vojtěch Vančura+, N_A, RecSys'24 GPT Summary- レコメンダーシステムにおいて、コールドスタートやゼロショットシナリオでの予測改善のために、インタラクションデータを活用した文のトランスフォーマーモデル「beeFormer」を提案。beeFormerは、意味的類似性の予測において従来の手法を上回り、異なるドメインのデータセット間で知識を転送可能であることを示した。これにより、ドメインに依存しないテキスト表現のマイニングが可能になる。 Comment

NLPでは言語という共通の体系があるから事前学習とかが成立するけど、RecSysのようなユーザとシステムのinteraction dataを用いたシステムでは(大抵の場合はデータセットごとにユニークなユーザIDとアイテムIDのログでデータが構成されるので)なかなかそういうことは難しいよね、と思っていた。が、もしRecSysのタスク設定で、データセット間の転移学習を実現できるのだとしたらどのように実現してきるのだろうか?興味深い。後で読む。

#EfficiencyImprovement #Pocket Issue Date: 2024-09-25 Enhancing Performance and Scalability of Large-Scale Recommendation Systems with Jagged Flash Attention, Rengan Xu+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- ハードウェアアクセラレーターの統合により、推薦システムの能力が向上する一方で、GPU計算コストが課題となっている。本研究では、カテゴリ特徴の長さによるGPU利用の複雑さに対処するため、「Jagged Feature Interaction Kernels」を提案し、動的サイズのテンソルを効率的に扱う手法を開発。さらに、JaggedテンソルをFlash Attentionと統合し、最大9倍のスピードアップと22倍のメモリ削減を実現。実際のモデルでは、10%のQPS改善と18%のメモリ節約を確認し、複雑な推薦システムのスケーリングを可能にした。 #Tutorial #LanguageModel #GenerativeAI #DiffusionModel Issue Date: 2024-09-24 Recommendation with Generative Models, Yashar Deldjoo+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- 生成モデルは新しいデータを生成するAIモデルであり、GANやVAE、トランスフォーマーに基づくアーキテクチャが注目されている。特にレコメンダーシステムにおいては、Gen-RecSysが推薦の精度と多様性を向上させ、パーソナライズされたユーザー体験を提供する。本書では、深層生成モデルをID駆動モデル、LLM、マルチモーダルモデルの3つに分類し、それぞれの技術的進展を紹介。生成モデルの影響やリスクについても考察し、評価フレームワークの重要性を強調する。 Comment

生成モデルやGenerativeAIによるRecSysの教科書

#PersonalizedGeneration #Personalization Issue Date: 2024-09-14 Leveraging User-Generated Reviews for Recommender Systems with Dynamic Headers, Shanu Vashishtha+, N_A, PAIS'24 GPT Summary- Eコマースプラットフォームの推薦カルーセルのヘッダー生成をカスタマイズする新手法「Dynamic Text Snippets(DTS)」を提案。ユーザーのレビューから特定の属性を抽出し、グラフニューラルネットワークを用いて複数のヘッダーテキストを生成。これにより、コンテキストに配慮した推薦システムの可能性を示す。 Comment

e-commerceでDynamicにitemsetに対するスニペット(見出し)を生成する研究。Attributeに基づいてスニペットを生成する。

斜め読みだが、Anchor ItemがGivenであり、kNNされたアイテム集合から抽出されたに基づいて生成するので、Anchor Itemをユーザが与えるのであれば一時的個人化によるpersonalizationとみなせる。Anchor Itemをユーザの履歴からシステムが複数件選び集約して推薦するみたいなパラダイムになれば、永続的個人化とも言えそう。が、後者の場合共通のAttributeが見出せるか不明。

#Survey #GenerativeRecommendation Issue Date: 2024-08-06 Large Language Models for Generative Recommendation: A Survey and Visionary Discussions, Lei Li+, N_A, LREC-COLING'24 GPT Summary- LLMを使用した生成的な推薦に焦点を当て、従来の複数段階の推薦プロセスを1つの段階に簡素化する方法を調査。具体的には、生成的推薦の定義、RSの進化、LLMベースの生成的推薦の実装方法について検討。この調査は、LLMベースの生成的推薦に関する進捗状況と将来の方向について提供できる文脈とガイダンスを提供することを目指している。 Comment

Generative Recommendationの定義がわかりやすい:

> Definition 2 (Generative Recommendation) A generative recommender system directly generates recommendations or recommendation-related content without the need to calculate each candidate’s ranking score one by one.

既存の企業におけるRecommenderSystemsは、典型的には非常に膨大なアイテムバンクを扱わなければならず、全てのアイテムに対してスコアリングをしランキングをすることは計算コストが膨大すぎて困難である。このため、まずは軽量なモデル(e.g. logistic regression)やシンプルな手法(e.g. feature matching)などで、明らかに推薦候補ではないアイテムを取り除いてから、少量のcandidate itemsに対して洗練されたモデルを用いてランキングを生成して推薦するというマルチステージのパイプラインを組んでおり、アカデミック側での研究にここでギャップが生じている。

一方で、Generative Recommendationでは、推薦するアイテムのIDを直接生成するため、

- 実質ほぼ無限のアイテムバンクを運用でき

- 推論の過程でimplicitに全てのアイテムに対して考慮をしたうえで

推薦を生成することができる手法である。また、推薦するアイテムを生成するだけでなく、推薦理由を生成したりなど、テキストを用いた様々なdown stream applicationにも活用できる。

#Survey #Pocket #GenerativeAI Issue Date: 2024-04-02 A Review of Modern Recommender Systems Using Generative Models (Gen-RecSys), Yashar Deldjoo+, N_A, arXiv'24 GPT Summary- 従来のレコメンドシステムは、ユーザー-アイテムの評価履歴を主要なデータソースとして使用してきたが、最近では生成モデルを活用して、テキストや画像など豊富なデータを含めた新しい推薦タスクに取り組んでいる。この研究では、生成モデル(Gen-RecSys)を用いたレコメンドシステムの進歩に焦点を当て、相互作用駆動型生成モデルや大規模言語モデル(LLM)を用いた生成型推薦、画像や動画コンテンツの処理と生成のためのマルチモーダルモデルなどについて調査している。未解決の課題や必要なパラダイムについても議論している。 #Pocket #Transformer #VariationalAutoEncoder #NeurIPS #read-later #Selected Papers/Blogs #ColdStart #Encoder-Decoder #SemanticID Issue Date: 2025-07-28 [Paper Note] Recommender Systems with Generative Retrieval, Shashank Rajput+, NeurIPS'23 GPT Summary- 新しい生成的検索アプローチを提案し、アイテムのセマンティックIDを用いて次のアイテムを予測するTransformerベースのモデルを訓練。これにより、従来のレコメンダーシステムを大幅に上回る性能を達成し、過去の対話履歴がないアイテムに対しても改善された検索性能を示す。 Comment

openreview: https://openreview.net/forum?id=BJ0fQUU32w

Semantic IDを提案した研究

アイテムを意味的な情報を保持したdiscrete tokenのタプル(=Semantic ID)で表現し、encoder-decoderでNext ItemのSemantic IDを生成するタスクに落としこむことで推薦する。SemanticIDの作成方法は後で読んで理解したい。

#LanguageModel #Contents-based #Supervised-FineTuning (SFT) #PEFT(Adaptor/LoRA) #Zero/FewShotLearning #RecSys #KeyPoint Notes Issue Date: 2025-03-30 [Paper Note] TALLRec: An Effective and Efficient Tuning Framework to Align Large Language Model with Recommendation, Keqin Bao+, RecSys'23 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)を推薦システムに活用するため、推薦データで調整するフレームワークTALLRecを提案。限られたデータセットでもLLMsの推薦能力を向上させ、効率的に実行可能。ファインチューニングされたLLMはクロスドメイン一般化を示す。 Comment

下記のようなユーザのプロファイルとターゲットアイテムと、binaryの明示的なrelevance feedbackデータを用いてLoRA、かつFewshot Learningの設定でSFTすることでbinaryのlike/dislikeの予測性能を向上。PromptingだけでなくSFTを実施した初めての研究だと思われる。

既存ベースラインと比較して大幅にAUCが向上

#Survey #InformationRetrieval #Pocket #LanguageModel #SequentialRecommendation Issue Date: 2024-12-30 Recommender Systems with Generative Retrieval, Shashank Rajput+, arXiv'23 GPT Summary- 新しい生成的検索アプローチを提案し、アイテムのセマンティックIDを自己回帰的にデコード。Transformerベースのモデルが次のアイテムのセマンティックIDを予測し、レコメンデーションタスクにおいて初のセマンティックIDベースの生成モデルとなる。提案手法は最先端モデルを大幅に上回り、過去の対話履歴がないアイテムに対する検索性能も向上。 #Pocket #LanguageModel Issue Date: 2024-12-03 Recommender Systems in the Era of Large Language Models (LLMs), Zihuai Zhao+, arXiv'23 GPT Summary- レコメンダーシステムは、ユーザーの好みに基づいた提案を提供する重要な要素であり、DNNの限界を克服するためにLLMsの活用が進んでいる。本論文では、LLMを用いたレコメンダーシステムの事前学習、ファインチューニング、プロンプティングに関する包括的なレビューを行い、ユーザーとアイテムの表現学習手法や最近の技術を紹介し、今後の研究方向性について議論する。 Comment

中身を全然読んでいる時間はないので、図には重要な情報が詰まっていると信じ、図を読み解いていく。時間がある時に中身も読みたい。。。

LLM-basedなRecSysでは、NLPにおけるLLMの使い方(元々はT5で提案)と同様に、様々なレコメンド関係タスクを、テキスト生成タスクに落とし込み学習することができる。

RecSysのLiteratureとしては、最初はコンテンツベースと協調フィルタリングから始まり、(グラフベースドな推薦, Matrix Factorization, Factorization Machinesなどが間にあって)、その後MLP, RNN, CNN, AutoEncoderなどの様々なDeep Neural Network(DNN)を活用した手法や、BERT4RecなどのProbabilistic Language Models(PLM)を用いた手法にシフトしていき、現在LLM-basedなRecSysの時代に到達した、との流れである。

LLM-basedな手法では、pretrainingの段階からEncoder-basedなモデルの場合はMLM、Decoder-basedな手法ではNext Token Predictionによってデータセットで事前学習する方法もあれば、フルパラメータチューニングやPEFT(LoRAなど)によるSFTによるアプローチもあるようである。

推薦タスクは、推薦するアイテムIDを生成するようなタスクの場合は、異なるアイテムID空間に基づくデータセットの間では転移ができないので、SFTをしないとなかなかうまくいかないと気がしている。また、その場合はアイテムIDの推薦以外のタスクも同時に実施したい場合は、事前学習済みのパラメータが固定されるPEFT手法の方が安全策になるかなぁ、という気がしている(破壊的忘却が怖いので)。特はたとえば、アイテムIDを生成するだけでなく、その推薦理由を生成できるのはとても良いことだなあと感じる(良い時代、感)。

また、PromptingによるRecSysの流れも図解されているが、In-Context Learningのほかに、Prompt Tuning(softとhardの両方)、Instruction Tuningも同じ図に含まれている。個人的にはPrompt TuningはPEFTの一種であり、Instruction TuningはSFTの一種なので、一つ上の図に含意される話なのでは?という気がするが、論文中ではどのような立て付けで記述されているのだろうか。

どちらかというと、Promptingの話であれば、zero-few-many shotや、各種CoTの話を含めるのが自然な気がするのだが。

下図はPromptingによる手法を表にまとめたもの。Finetuningベースの手法が別表にまとめられていたが、研究の数としてはこちらの方が多そうに見える。が、性能的にはどの程度が達成されるのだろうか。直感的には、アイテムを推薦するようなタスクでは、Promptingでは性能が出にくいような印象がある。なぜなら、事前学習済みのLLMはアイテムIDのトークン列とアイテムの特徴に関する知識がないので。これをFinetuningしないのであればICLで賄うことになると思うのだが、果たしてどこまでできるだろうか…。興味がある。

(図は論文より引用)

#Pocket #LanguageModel #ConversationalRecommenderSystems Issue Date: 2024-08-07 Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems, Luke Friedman+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- LLMsを使用した大規模な会話型推薦システム(CRS)の構築に関する論文の要約です。LLMsを活用したユーザーの好み理解、柔軟なダイアログ管理、説明可能な推薦の新しい実装を提案し、LLMsによって駆動される統合アーキテクチャの一部として説明します。また、LLMが解釈可能な自然言語のユーザープロファイルを利用してセッションレベルのコンテキストを調整する方法についても説明します。さらに、LLMベースのユーザーシミュレータを構築して合成会話を生成する技術を提案し、LaMDAをベースにしたYouTubeビデオの大規模CRSであるRecLLMを紹介します。 #Pocket #Transformer Issue Date: 2023-11-13 Hiformer: Heterogeneous Feature Interactions Learning with Transformers for Recommender Systems, Huan Gui+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 特徴の相互作用を学ぶために、Transformerベースのアーキテクチャを提案する。ウェブスケールのレコメンダーシステムにおいて、特徴の相互作用を手動で作成することは困難であるため、自動的に捉える必要がある。しかし、現在のTransformerアーキテクチャは異種の特徴の相互作用を捉えることができず、サービングレイテンシも高い。そこで、異種の自己注意層を提案し、\textsc{Hiformer}というモデルを紹介する。\textsc{Hiformer}は特徴の相互作用の異種性を考慮し、低ランク近似とモデルの剪定により高速な推論を実現する。オフライン実験結果では、\textsc{Hiformer}モデルの効果と効率が示されており、Google Playの実世界の大規模なアプリランキングモデルにも展開され、主要なエンゲージメントメトリックスを改善した。 Comment

推薦システムは、Factorization Machinesあたりから大抵の場合特徴量間の交互作用を頑張って捉えることで精度向上を目指す、という話をしてきている気がするが、これはTransformerを使って交互作用捉えられるようなモデルを考えました、という研究のようである。

self attention部分に工夫がなされており(提案手法は右端)、task tokenとそれぞれのfeatureをconcatしてQKVを求めることで、明示的に交互作用が生まれるような構造にしている。

Online A/Bテストでも評価しており、HiformerによってSoTAな交互作用モデル(DCN)よりも高いユーザエンゲージメントを実現することが示されている。

#Pocket #LanguageModel Issue Date: 2023-11-10 LightLM: A Lightweight Deep and Narrow Language Model for Generative Recommendation, Kai Mei+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- この論文では、軽量なTransformerベースの言語モデルであるLightLMを提案し、生成型レコメンデーションタスクに特化したモデルを開発しています。LightLMは、モデルの容量を抑えつつも、レコメンデーションの精度と効率を向上させることに成功しています。また、ユーザーとアイテムのIDインデックス化方法として、Spectral Collaborative Indexing(SCI)とGraph Collaborative Indexing(GCI)を提案しています。さらに、アイテム生成時のhallucinationの問題に対処するために、制約付き生成プロセスを導入しています。実験結果は、LightLMが競合ベースラインを上回ることを示しています。 Comment

Generative Recommendationはあまり終えていないのだが、既存のGenerative Recommendationのモデルをより軽量にし、性能を向上させ、存在しないアイテムを生成するのを防止するような手法を提案しました、という話っぽい。

Bayesian Personalized Ranking [Paper Note] BPR: Bayesian Personalized Ranking from Implicit Feedback, Steffen Rendle+, UAI'09, 2009.06

ベースドなMatrix Factorizationよりは高い性能が出てるっぽい。

#Pocket #LanguageModel Issue Date: 2023-08-02 LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models, Hanjia Lyu+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- LLMsを用いたパーソナライズされたコンテンツ推薦のためのプロンプティング戦略を調査し、LLM-Recというアプローチを提案した。実験の結果、プロンプティング戦略によって生成されたLLMによる拡張入力テキストと元のコンテンツの説明を組み合わせることで、推薦の性能が向上することが示された。これは、多様なプロンプトと入力拡張技術がパーソナライズされたコンテンツ推薦の能力を向上させる上で重要であることを示している。 Comment

LLMのpromptingの方法を変更しcontent descriptionだけでなく、様々なコンテキストの追加(e.g. このdescriptionを推薦するならどういう人におすすめ?、アイテム間の共通項を見つける)、内容の拡張等を行いコンテントを拡張して活用するという話っぽい。WIP

Issue Date: 2023-07-18 User Simulator Assisted Open-ended Conversational Recommendation System, NLP4ConvAI'23 #Explanation #Personalization #review Issue Date: 2023-07-18 Explainable Recommendation with Personalized Review Retrieval and Aspect Learning, ACL'23 GPT Summary- 説明可能な推薦において、テキスト生成の精度向上とユーザーの好みの捉え方の改善を目指し、ERRAモデルを提案。ERRAは追加情報の検索とアスペクト学習を組み合わせることで、より正確で情報量の多い説明を生成することができる。さらに、ユーザーの関心の高いアスペクトを選択することで、関連性の高い詳細なユーザー表現をモデル化し、説明をより説得力のあるものにする。実験結果は、ERRAモデルが最先端のベースラインを上回ることを示している。 #NLP #Contents-based #Transformer #pretrained-LM #ContrastiveLearning Issue Date: 2023-07-18 UniTRec: A Unified Text-to-Text Transformer and Joint Contrastive Learning Framework for Text-based Recommendation, ACL'23 GPT Summary- 本研究では、事前学習済み言語モデル(PLM)を使用して、テキストベースの推薦の性能を向上させるための新しいフレームワークであるUniTRecを提案します。UniTRecは、ユーザーの履歴の文脈をより良くモデル化するために統一されたローカル-グローバルアテンションTransformerエンコーダを使用し、候補のテキストアイテムの言語の複雑さを推定するためにTransformerデコーダを活用します。幅広い評価により、UniTRecがテキストベースの推薦タスクで最先端のパフォーマンスを発揮することが示されました。 #NLP #Conversation Issue Date: 2023-07-15 TREA: Tree-Structure Reasoning Schema for Conversational Recommendation, ACL'23 GPT Summary- 会話型の推薦システム(CRS)では、外部知識を活用して対話の文脈を理解し、関連するアイテムを推薦することが求められている。しかし、現在の推論モデルは複雑な関係を完全に把握できないため、新しいツリー構造の推論スキーマであるTREAを提案する。TREAは多階層のツリーを使用して因果関係を明確にし、過去の対話を活用してより合理的な応答を生成する。幅広い実験により、TREAの有効性が示された。 #CollaborativeFiltering #GraphBased #Pocket Issue Date: 2023-04-26 Graph Collaborative Signals Denoising and Augmentation for Recommendation, Ziwei Fan+, N_A, SIGIR'23 GPT Summary- グラフ協調フィルタリング(GCF)は、推薦システムで人気のある技術ですが、相互作用が豊富なユーザーやアイテムにはノイズがあり、相互作用が不十分なユーザーやアイテムには不十分です。また、ユーザー-ユーザーおよびアイテム-アイテムの相関を無視しているため、有益な隣接ノードの範囲が制限される可能性があります。本研究では、ユーザー-ユーザーおよびアイテム-アイテムの相関を組み込んだ新しいグラフの隣接行列と、適切に設計されたユーザー-アイテムの相互作用行列を提案します。実験では、改善された隣接ノードと低密度を持つ強化されたユーザー-アイテムの相互作用行列が、グラフベースの推薦において重要な利点をもたらすことを示しています。また、ユーザー-ユーザーおよびアイテム-アイテムの相関を含めることで、相互作用が豊富なユーザーや不十分なユーザーに対する推薦が改善されることも示しています。 Comment

グラフ協調フィルタリングを改善

グラフ協調フィルタリング

(下記ツイッターより引用)

user-item間の関係だけでなく、user-user間とitem-item間の情報を組み込むことで精度向上を達成した論文とのこと。

#NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #Pocket #Evaluation #RecSys Issue Date: 2025-04-15 [Paper Note] Revisiting the Performance of iALS on Item Recommendation Benchmarks, Steffen Rendle+, RecSys'22 GPT Summary- iALSを再検討し、調整を行うことで、レコメンダーシステムにおいて競争力を持つことを示す。特に、4つのベンチマークで他の手法を上回る結果を得て、iALSのスケーラビリティと高品質な予測が再評価されることを期待。 #NeuralNetwork #Pocket #CTRPrediction Issue Date: 2024-11-19 Deep Intention-Aware Network for Click-Through Rate Prediction, Yaxian Xia+, arXiv'22 GPT Summary- Eコマースプラットフォームにおけるトリガー誘発推薦(TIRA)に対し、従来のCTR予測モデルは不適切である。顧客のエントリー意図を抽出し、トリガーの影響を評価するために、深層意図認識ネットワーク(DIAN)を提案。DIANは、ユーザーの意図を推定し、トリガー依存と非依存の推薦結果を動的にバランスさせる。実験により、DIANはタオバオのミニアプリでCTRを4.74%向上させることが示された。 Comment

Collaborative Contrastive Network for Click-Through Rate Prediction, Chen Gao+, arXiv'24 の実験で利用されているベースライン

#NeuralNetwork #Pocket #CTRPrediction Issue Date: 2024-11-19 Deep Interest Highlight Network for Click-Through Rate Prediction in Trigger-Induced Recommendation, Qijie Shen+, WWW'22 GPT Summary- トリガー誘発推薦(TIR)を提案し、ユーザーの瞬時の興味を引き出す新しい推薦手法を紹介。従来のモデルがTIRシナリオで効果的でない問題を解決するため、Deep Interest Highlight Network(DIHN)を開発。DIHNは、ユーザー意図ネットワーク(UIN)、融合埋め込みモジュール(FEM)、ハイブリッド興味抽出モジュール(HIEM)の3つのコンポーネントから成り、実際のeコマースプラットフォームでの評価で優れた性能を示した。 Comment

Collaborative Contrastive Network for Click-Through Rate Prediction, Chen Gao+, arXiv'24 の実験で利用されているベースライン

#LanguageModel #Zero/Few/ManyShotPrompting #InstructionTuning Issue Date: 2023-11-12 Recommendation as Language Processing (RLP): A Unified Pretrain, Personalized Prompt & Predict Paradigm (P5), Shijie Geng+, N_A, RecSys'22 GPT Summary- 我々は「Pretrain, Personalized Prompt, and Predict Paradigm」(P5)と呼ばれる柔軟で統一されたテキストからテキストへのパラダイムを提案します。P5は、共有フレームワーク内でさまざまな推薦タスクを統一し、個別化と推薦のための深い意味を捉えることができます。P5は、異なるタスクを学習するための同じ言語モデリング目標を持つ事前学習を行います。P5は、浅いモデルから深いモデルへと進化し、広範な微調整の必要性を減らすことができます。P5の効果を実証するために、いくつかの推薦ベンチマークで実験を行いました。 Comment

# 概要

T5 のように、様々な推薦タスクを、「Prompt + Prediction」のpipelineとして定義して解けるようにした研究。

P5ではencoder-decoder frameworkを採用しており、encoder側ではbidirectionalなモデルでpromptのrepresentationを生成し、auto-regressiveな言語モデルで生成を行う。

推薦で利用したいデータセットから、input-target pairsを生成し上記アーキテクチャに対して事前学習することで、推薦を実現できる。

RatingPredictionでは、MatrixFactorizationに勝てていない(が、Rating Predictionについては魔法の壁問題などもあると思うのでなんともいえない。)

Sequential RecommendationではBERT4Recとかにも勝てている模様。

# Prompt例

- Rating Predictionの例

- Sequential Recommendationの例

- Explanationを生成する例

- Zero-shotの例(Cold-Start)

#Pocket #NLP #PersonalizedGeneration #Personalization Issue Date: 2023-08-11 Personalized Chit-Chat Generation for Recommendation Using External Chat Corpora, Chen+, KDD'22 GPT Summary- チットチャットは、ユーザーとの対話において効果的であることが示されています。この研究では、ニュース推薦のための個人化されたチットチャットを生成する方法を提案しています。既存の方法とは異なり、外部のチャットコーパスのみを使用してユーザーの関心を推定し、個人化されたチットチャットを生成します。幅広い実験により、提案手法の効果が示されています。 #NeuralNetwork #EfficiencyImprovement #CollaborativeFiltering #Pocket #EducationalDataMining #KnowledgeTracing #Contents-based #NAACL Issue Date: 2022-08-01 GRAM: Fast Fine-tuning of Pre-trained Language Models for Content-based Collaborative Filtering, Yoonseok Yang+, NAACL'22 GPT Summary- コンテンツベースの協調フィルタリング(CCF)において、PLMを用いたエンドツーエンドのトレーニングはリソースを消費するため、GRAM(勾配蓄積手法)を提案。Single-step GRAMはアイテムエンコーディングの勾配を集約し、Multi-step GRAMは勾配更新の遅延を増加させてメモリを削減。これにより、Knowledge TracingとNews Recommendationのタスクでトレーニング効率を最大146倍改善。 Comment

RiiiDがNAACL'22に論文通してた

#Pocket #read-later #Reproducibility Issue Date: 2025-05-16 A Troubling Analysis of Reproducibility and Progress in Recommender Systems Research, Maurizio Ferrari Dacrema+, TOIS'21 GPT Summary- パーソナライズされたランキングアイテムリスト生成のアルゴリズム設計はレコメンダーシステムの重要なテーマであり、深層学習技術が主流となっている。しかし、比較ベースラインの選択や最適化に問題があり、実際の進展を理解するために協調フィルタリングに基づくニューラルアプローチの再現を試みた結果、12の手法中11が単純な手法に劣ることが判明。計算的に複雑なニューラル手法は既存の技術を一貫して上回らず、研究実践の問題が分野の停滞を招いている。 #NeuralNetwork #Embeddings #Pocket #CTRPrediction #RepresentationLearning #SIGKDD #numeric #KeyPoint Notes Issue Date: 2025-04-22 [Paper Note] An Embedding Learning Framework for Numerical Features in CTR Prediction, Huifeng Guo+, KDD'21 GPT Summary- CTR予測のための新しい埋め込み学習フレームワーク「AutoDis」を提案。数値特徴の埋め込みを強化し、高いモデル容量とエンドツーエンドのトレーニングを実現。メタ埋め込み、自動離散化、集約の3つのコアコンポーネントを用いて、数値特徴の相関を捉え、独自の埋め込みを学習。実験により、CTRとeCPMでそれぞれ2.1%および2.7%の改善を達成。コードは公開されている。 Comment

従来はdiscretizeをするか、mlpなどでembeddingを作成するだけだった数値のinputをうまく埋め込みに変換する手法を提案し性能改善

数値情報を別の空間に写像し自動的なdiscretizationを実施する機構と、各数値情報のフィールドごとのglobalな情報を保持するmeta-embeddingをtrainable parameterとして学習し、両者を交互作用(aggregation; max-poolingとか)することで数値embeddingを取得する。https://github.com/user-attachments/assets/1f626dd5-2452-4b50-a14c-6c24fa022435"

/>

https://github.com/user-attachments/assets/12fd6476-241a-4d13-975d-f6c1c762c497"

/>

#Tools #Library #CIKM Issue Date: 2022-03-29 RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms, Zhao+, CIKM'21 GPT Summary- RecBoleは、推薦アルゴリズムのオープンソース実装を標準化するための統一的で効率的なライブラリであり、73のモデルを28のベンチマークデータセット上で実装。PyTorchに基づき、一般的なデータ構造や評価プロトコル、自動パラメータ調整機能を提供し、推薦システムの実装と評価を促進する。プロジェクトはhttps://recbole.io/で公開。 Comment

参考リンク:

-

https://www.google.co.jp/amp/s/techblog.zozo.com/entry/deep-learning-recommendation-improvement%3famp=1

-

https://techlife.cookpad.com/entry/2021/11/04/090000

-

https://qiita.com/fufufukakaka/items/77878c1e23338345d4fa

#Tutorial #Infrastructure #python #Slide Issue Date: 2021-10-21 コミュニティサービスにおけるレコメンデーションの変遷とMLパイプラインについて, PyCon'21 Comment

・ママ向けのQ&AサービスにおけるレコメンドとMLパイプラインについて紹介

◆レコメンドエンジンの変遷

・Tensorflowで実装したMFから始まり、その後トピックを絞り込んだ上で推薦するためにLDAを活用したレコメンド、最終的にSoftmax Recommendationを開発

* Softmax Recommendation:

https://developers.google.com/machine-learning/recommendation/dnn/softmax

* ユーザプロファイル(e.g. 行動ベクトル, ユーザの属性情報)等を入力とし、hidden layerをかませて最終的にアイテム次元数分のスコアベクトルを得る手法

* 行動ベクトル=ユーザが過去にクリックしたQ&Aだが、質問ベクトルを得るために内容テキストは利用せず行動ログ+word2vecで学習

* 類似質問検索による定性評価の結果良い結果、関連質問を抽出できるベクトルとなっていることを確認

→ レコメンド手法の変遷につれ、ベンチマークを上回るようになっていった

◆MLパイプラインについて

・AWS Step FunctionsとAmazon Sagemakerを利用

・AWS Step Functions

* AWS上の様々なサービスをワークフローとして定義できる(json形式でワークフローを記述)

・Amazon Sagemaker

* 機械学習向けのIDE

* notebook上でのデータ分析・モデル学習、実験管理や学習済みモデルのデプロイが可能

* Sagemaker Processingを用いることで、実行したい処理やインスタンスタイプを指定することで、notebookとは別の実行環境(コンテナ)で任意のpythonスクリプトを実行可

・ワークフローの定義=AWS Stepfunctions, スクリプト実行のリソース=Sagemaker Processingとして利用

MLパイプラインについては下記資料により詳しい情報が書かれている

https://speakerdeck.com/takapy/sagemaker-studiotostep-functionswoyong-itemlopshefalse-bu-wota-michu-sou

#NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #Pocket #MatrixFactorization #RecSys #read-later #Selected Papers/Blogs #Reproducibility Issue Date: 2025-05-16 [Paper Note] Neural Collaborative Filtering vs. Matrix Factorization Revisited, Steffen Rendle+, RecSys'20 GPT Summary- 埋め込みベースのモデルにおける協調フィルタリングの研究では、MLPを用いた学習された類似度が提案されているが、適切なハイパーパラメータ選択によりシンプルなドット積が優れた性能を示すことが確認された。MLPは理論的には任意の関数を近似可能だが、実用的にはドット積の方が効率的でコストも低いため、MLPは慎重に使用すべきであり、ドット積がデフォルトの選択肢として推奨される。 #RecSys #read-later #Reproducibility Issue Date: 2025-05-14 [Paper Note] Are We Evaluating Rigorously? Benchmarking Recommendation for Reproducible Evaluation and Fair Comparison, Zun+, RecSys'20 Comment

#Evaluation #RecSys #Reproducibility Issue Date: 2022-04-05 [Paper Note] Are We Evaluating Rigorously? Benchmarking Recommendation for Reproducible Evaluation and Fair Comparison, Sun+, RecSys'20 Comment

#Pocket #read-later #Reproducibility Issue Date: 2025-05-14 On the Difficulty of Evaluating Baselines: A Study on Recommender Systems, Steffen Rendle+, arXiv'19 GPT Summary- レコメンダーシステムの研究において、数値評価とベースラインの比較が重要であることを示す。Movielens 10Mベンチマークのベースライン結果が最適でないことを実証し、適切な行列因子分解の設定により改善できることを示した。また、Netflix Prizeにおける手法の結果を振り返り、経験的な発見は標準化されたベンチマークに基づかない限り疑わしいことを指摘した。 #NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #Pocket #Evaluation #RecSys #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2022-04-11 [Paper Note] Are We Really Making Much Progress? A Worrying Analysis of Recent Neural Recommendation Approaches, Maurizio Ferrari Dacrema+, RecSys'19, 2019.07 GPT Summary- 深層学習技術はレコメンダーシステムの研究で広く用いられているが、再現性やベースライン選択に問題がある。18のトップnレコメンデーションアルゴリズムを分析した結果、再現できたのは7つのみで、6つは単純なヒューリスティック手法に劣っていた。残りの1つはベースラインを上回ったが、非ニューラル手法には及ばなかった。本研究は機械学習の実践における問題を指摘し、改善を呼びかけている。 Comment

RecSys'19のベストペーパー

日本語解説:

https://qiita.com/smochi/items/98dbd9429c15898c5dc7

重要研究

#NeuralNetwork #CTRPrediction #CVRPrediction #SIGKDD Issue Date: 2021-06-01 Conversion Prediction Using Multi-task Conditional Attention Networks to Support the Creation of Effective Ad Creatives, Kitada+, KDD'19 Comment

# Overview

広告のCVR予測をCTR予測とのmulti-task learningとして定式化。

構築した予測モデルのattention distributionを解析することで、high-qualityなクリエイティブの作成を支援する。

genderやgenre等の情報でattentionのweightを変化させるconditional attentionが特徴的。

→ これによりgender, genreごとのCVRしやすい広告の特徴の違いが可視化される

loss functionは、MSEにλを導入しclickのlossを制御している(CVRに最適化したいため)。ただ、実験ではλ=1で実験している。

outputはRegressionでCVR, CTRの値そのものを予測している(log lossを使う一般的なCTR Prediction等とは少し条件が違う; 多分予測そのものより、予測モデルを通じて得られるCVRが高いcreativeの分析が主目的なため)。

# Experiments

データとして、2017年8月〜2018年8月の間にGunosy Adsでdeliverされた14,000種類のad creativeを利用。

clickとconversionのfrequency(clickはlong-tailだが、conversionはほとんど0か1のように見える)

5-fold crossvalidationを、fold内でcampaignが重複しないようにad creativeに対して行い、conversion数の予測を行なった。

評価を行う際はNDCGを用い、top-1%のconversion数を持つcreativeにフォーカスし評価した。

MSEで評価した場合、multi-task learning, conditional attentionを利用することでMSEが改善している。多くのcreativeのconversionは0なので、conversion数が>0のものに着目して評価しても性能が改善していることがわかる。

NDCGを利用した評価でも同様な傾向

conditional attentionのheatmap

genderごとにdistributionの違いがあって非常におもしろい

#Tutorial #Explanation #Slide #SIGKDD Issue Date: 2019-08-19 Explainable AI in Industry, KDD'19 #NeuralNetwork #NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP #ReviewGeneration #WWW Issue Date: 2019-08-17 [Paper Note] Review Response Generation in E-Commerce Platforms with External Product Information, Zhao+, WWW'19 #NeuralNetwork #NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP #ReviewGeneration #ACL #Workshop Issue Date: 2019-08-17 [Paper Note] Automatic Generation of Personalized Comment Based on User Profile, Wenhuan Zeng+, ACL'19 SRW GPT Summary- ソーシャルメディアの多様なコメント生成の難しさを考慮し、ユーザープロフィールに基づくパーソナライズされたコメント生成タスク(AGPC)を提案。パーソナライズドコメント生成ネットワーク(PCGN)を用いて、ユーザーの特徴をモデル化し、外部ユーザー表現を考慮することで自然なコメントを生成。実験結果は、モデルの効果を示す。 #Survey #Pocket #SessionBased #SequentialRecommendation Issue Date: 2019-08-02 [Paper Note] A Survey on Session-based Recommender Systems, Shoujin Wang+, arXiv'19 GPT Summary- レコメンダーシステム(RS)の中で、セッションベースのレコメンダーシステム(SBRS)が短期的なユーザーの好みを捉え、より正確な推奨を提供する新たなパラダイムとして注目されている。しかし、SBRSに関する統一された問題定義や特性の詳細な説明は不足している。本研究では、SBRSのエンティティや行動、特性を探求し、一般的な問題定義やデータ特性、課題を要約し、代表的な研究を分類する方法を提案する。また、SBRS分野における新たな研究機会についても議論する。 #NeuralNetwork #NaturalLanguageGeneration #NLP #ReviewGeneration #WWW Issue Date: 2019-05-31 [Paper Note] Multimodal Review Generation for Recommender Systems, Truong+, WWW'19 Comment

Personalized Review Generationと、Rating Predictionを同時学習した研究(同時学習自体はすでに先行研究がある)。

また、先行研究のinputは、たいていはuser, itemであるが、multi-modalなinputとしてレビューのphotoを活用したという話。

まだあまりしっかり読んでいないが、モデルのstructureはシンプルで、rating predictionを行うDNN、テキスト生成を行うLSTM(fusion gateと呼ばれる新たなゲートを追加)、画像の畳み込むCNNのハイブリッドのように見える。

#NeuralNetwork #Pocket #Attention #SIGKDD Issue Date: 2025-07-17 [Paper Note] Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction, Guorui Zhou+, KDD'18 GPT Summary- クリック率予測において、固定長の表現ベクトルがユーザーの多様な興味を捉えるのを妨げる問題に対処するため、ローカルアクティベーションユニットを用いた「Deep Interest Network(DIN)」を提案。DINは広告に応じてユーザーの興味を適応的に学習し、表現力を向上させる。実験により、提案手法は最先端の手法を上回る性能を示し、Alibabaの広告システムに成功裏に展開されている。 Comment

ユーザの過去のアイテムとのインタラクションを、候補アイテムによって条件づけた上でattentionによって重みづけをすることでcontext vectorを作成し活用する。これにより候補アイテムごとにユーザの過去のアイテムとのインタラクションのうち、どれを重視するかを動的に変化させることができるようにした研究。最終的にユーザプロファイルをベースにしたEmbeddingとコンテキスト(セッションの情報など)の情報をベースにしたEmbeddingと、上述したcontext vectorをconcatし、linearな変換を噛ませてスコアを出力する。学習はクリックスルーログ等のインタラクションデータに対してNLL lossを適用する。通称DIN。

#Pocket #Transformer #SequentialRecommendation #ICDM #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-07-04 [Paper Note] Self-Attentive Sequential Recommendation, Wang-Cheng Kang+, ICDM'18 GPT Summary- 自己注意に基づく逐次モデル(SASRec)を提案し、マルコフ連鎖と再帰型ニューラルネットワークの利点を統合。SASRecは、少数のアクションから次のアイテムを予測し、スパースおよび密なデータセットで最先端のモデルを上回る性能を示す。モデルの効率性と注意重みの視覚化により、データセットの密度に応じた適応的な処理が可能であることが確認された。 #Calibration Issue Date: 2024-09-20 Calibrated Recommendation, Herald Steck, Netflix, RecSys'18 GPT Summary- ユーザーの過去の視聴履歴に基づき、推薦映画リストがその興味に応じた割合で構成されることをキャリブレーションと呼ぶ。キャリブレーションは、ユーザーの多様な興味を反映するために重要であり、従来のレコメンダーシステムは主な興味に偏りがちであることが示されている。本研究では、キャリブレーションの度合いを定量化するメトリクスと、出力を後処理する再ランキングアルゴリズムを提案する。 #NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #Pocket #Contents-based #NewsRecommendation #WWW #KeyPoint Notes Issue Date: 2021-06-01 [Paper Note] DKN: Deep Knowledge-Aware Network for News Recommendation, Hongwei Wang+, arXiv'18, 2018.01 GPT Summary- オンラインニュース推薦システムの課題を解決するために、知識グラフを活用した深層知識認識ネットワーク(DKN)を提案。DKNは、ニュースの意味と知識を融合する多チャネルの知識認識畳み込みニューラルネットワーク(KCNN)を用い、ユーザーの履歴を動的に集約する注意モジュールを搭載。実験により、DKNが最先端の推薦モデルを大幅に上回る性能を示し、知識の有効性も確認。 Comment

# Overview

Contents-basedな手法でCTRを予測しNews推薦。newsのタイトルに含まれるentityをknowledge graphと紐づけて、情報をよりリッチにして活用する。

CNNでword-embeddingのみならず、entity embedding, contextual entity embedding(entityと関連するentity)をエンコードし、knowledge-awareなnewsのrepresentationを取得し予測する。

※ contextual entityは、entityのknowledge graph上でのneighborhoodに存在するentityのこと(neighborhoodの情報を活用することでdistinguishableでよりリッチな情報を活用できる)

CNNのinputを\[\[word_ embedding\], \[entity embedding\], \[contextual entity embedding\]\](画像のRGB)のように、multi-channelで構成し3次元のフィルタでconvolutionすることで、word, entity, contextual entityを表現する空間は別に保ちながら(同じ空間で表現するのは適切ではない)、wordとentityのalignmentがとれた状態でのrepresentationを獲得する。

# Experiments

BingNewsのサーバログデータを利用して評価。

データは (timestamp, userid, news url, news title, click count (0=no click, 1=click))のレコードによって構成されている。

2016年11月16日〜2017年6月11日の間のデータからランダムサンプリングしtrainingデータセットとした。

また、2017年6月12日〜2017年8月11日までのデータをtestデータセットとした。

word/entity embeddingの次元は100, フィルタのサイズは1,2,3,4とした。loss functionはlog lossを利用し、Adamで学習した。

DeepFM超えを達成。

entity embedding, contextual entity embeddingをablationすると、AUCは2ポイントほど現象するが、それでもDeepFMよりは高い性能を示している。

また、attentionを抜くとAUCは1ポイントほど減少する。

1ユーザのtraining/testセットのサンプル

Sentiment analysis with deeply learned distributed representations of variable length texts, Hong+, Technical Report. Technical report, Stanford University, 2015

によって経験的にRNN, Recursive Neural Network等と比較して、sentenceのrepresentationを獲得する際にCNNが優れていることが示されているため、CNNでrepresentationを獲得することにした模様(footprint 7より)

Factorization Machinesベースドな手法(LibFM, DeepFM)を利用する際は、TF-IDF featureと、averaged entity embeddingによって構成し、それをuser newsとcandidate news同士でconcatしてFeatureとして入力した模様

content情報を一切利用せず、ユーザのimplicit feedbackデータ(news click)のみを利用するDMF(Deep Matrix Factorization)の性能がかなり悪いのもおもしろい。やはりuser-item-implicit feedbackデータのみだけでなく、コンテンツの情報を利用した方が強い。

(おそらく)著者によるtensor-flowでの実装: https://github.com/hwwang55/DKN

#NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #FactorizationMachines #CTRPrediction #WWW Issue Date: 2020-08-29 Field Weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising, Pan+, WWW'18 Comment

CTR予測でbest-performingなモデルと言われているField Aware Factorization Machines(FFM)では、パラメータ数がフィールド数×特徴数のorderになってしまうため非常に多くなってしまうが、これをよりメモリを効果的に利用できる手法を提案。FFMとは性能がcomparableであるが、パラメータ数をFFMの4%に抑えることができた。

#NeuralNetwork #NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP #ReviewGeneration #RecSys Issue Date: 2019-08-17 [Paper Note] Improving Explainable Recommendations with Synthetic Reviews, Sixun Ouyang+, RecSys'18 GPT Summary- レコメンダーシステムにおいて、解釈可能な説明を提供することは信頼性向上に重要である。本研究では、ユーザーのレビューを基にした生成モデルを用いて、個別化された推薦説明を作成するフレームワークを提案。Amazonの書籍レビューデータセットを用いて、生成されたレビューが人間のレビューよりも優れた推薦性能を示すことを実証した。これは機械生成による自然言語説明の初の試みである。 #NeuralNetwork #GraphBased #Pocket #GraphConvolutionalNetwork #SIGKDD Issue Date: 2019-05-31 [Paper Note] Graph Convolutional Neural Networks for Web-Scale Recommender Systems, Rex Ying+, KDD'18 GPT Summary- Pinterestで開発した大規模な深層レコメンデーションエンジンPinSageは、効率的なランダムウォークとグラフ畳み込みを組み合わせて、数十億のアイテムとユーザーを持つウェブスケールのタスクに対応。新しいトレーニング戦略とMapReduceモデル推論アルゴリズムを用いて、75億の例をトレーニングし、高品質なレコメンデーションを生成。これは深層グラフ埋め込みの最大の応用であり、次世代のウェブスケールレコメンダーシステムの発展に寄与する。 #NeuralNetwork #General #Embeddings #MachineLearning #RepresentationLearning #AAAI #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] StarSpace: Embed All The Things, Wu+, AAAI'18 Comment

分類やランキング、レコメンドなど、様々なタスクで汎用的に使用できるEmbeddingの学習手法を提案。

Embeddingを学習する対象をEntityと呼び、Entityはbag-of-featureで記述される。

Entityはbag-of-featureで記述できればなんでもよく、

これによりモデルの汎用性が増し、異なる種類のEntityでも同じ空間上でEmbeddingが学習される。

学習方法は非常にシンプルで、Entity同士のペアをとったときに、relevantなpairであれば類似度が高く、

irelevantなペアであれば類似度が低くなるようにEmbeddingを学習するだけ。

たとえば、Entityのペアとして、documentをbag-of-words, bag-of-ngrams, labelをsingle wordで記述しテキスト分類、

あるいは、user_idとユーザが過去に好んだアイテムをbag-of-wordsで記述しcontent-based recommendationを行うなど、 応用範囲は幅広い。

5種類のタスクで提案手法を評価し、既存手法と比較して、同等かそれ以上の性能を示すことが示されている。

手法の汎用性が高く学習も高速なので、色々な場面で役に立ちそう。

また、異なる種類のEntityであっても同じ空間上でEmbeddingが学習されるので、学習されたEmbeddingの応用先が広く有用。

実際にSentimentAnalysisで使ってみたが(ポジネガ二値分類)、少なくともBoWのSVMよりは全然性能良かったし、学習も早いし、次元数めちゃめちゃ少なくて良かった。

StarSpaceで学習したembeddingをBoWなSVMに入れると性能が劇的に改善した。

解説:

https://www.slideshare.net/akihikowatanabe3110/starspace-embed-all-the-things

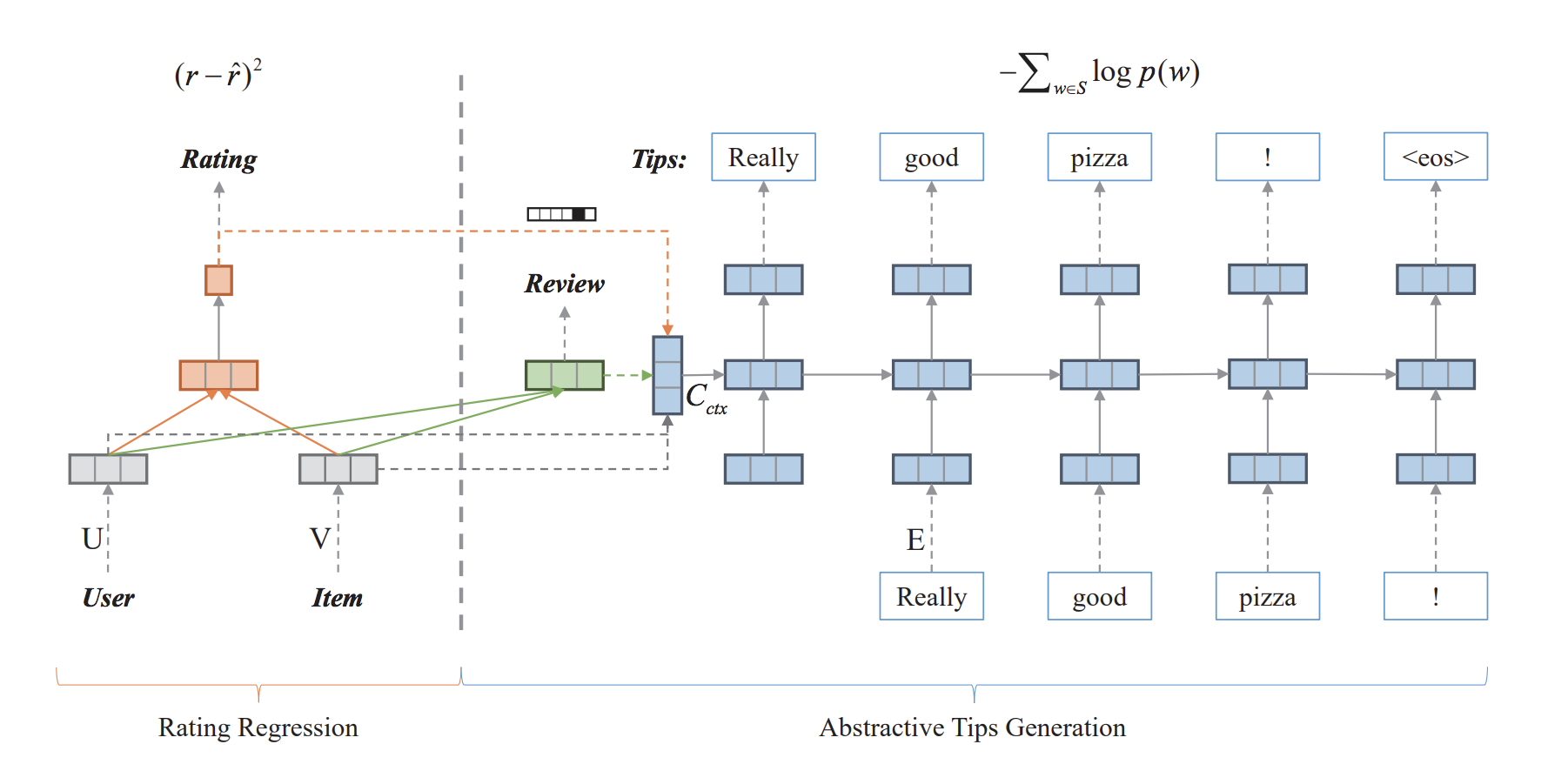

#NeuralNetwork #Pocket #NLP #ReviewGeneration #SIGIR Issue Date: 2019-04-12 [Paper Note] Neural Rating Regression with Abstractive Tips Generation for Recommendation, Piji Li+, arXiv'17 GPT Summary- Eコマースサイトの新しい「Tips」機能を活用し、ユーザーの経験や感情を表現する短いテキストを生成する深層学習フレームワーク「NRT」を提案。NRTは、ユーザーとアイテムの潜在表現を基に、正確な評価予測と高品質な抽象的ヒントの生成を実現。実験により、NRTは既存手法に対して顕著な改善を示し、ユーザーの体験や感情を効果的に反映することが確認された。 Comment

Rating Predictionとtips generationを同時に行うことで、両者の性能を向上させた最初の研究。

tipsとは、ユーザの経験や感じたことを、短いテキスト(1文とか)で簡潔に記したもの。

モデルについてはあまりく詳しく読んでいないが、図を見る感じ、user latent factorとitem latent factorをMF layerとseq2seqで共有し、同時学習させていると思われる。

おそらく、MFとtext generationをjointで行うNNモデルはこの研究が初めて(textの情報をMFの改善に使おうという試みは古くからやられているが、generationまでは多分やってない)で、このモデル化の仕方がその後のスタンダードになっている。

#NeuralNetwork #NaturalLanguageGeneration #CollaborativeFiltering #NLP #ReviewGeneration #IJCNLP Issue Date: 2019-02-01 [Paper Note] Estimating Reactions and Recommending Products with Generative Models of Reviews, Ni+, IJCNLP'17 Comment

Collaborative Filtering (CF) によるコンテンツ推薦とReview Generationを同時に学習し、

両者の性能を向上させる話。

非常に興味深い設定で、このような実験設定でReview Generationを行なった初めての研究。

CFではMatrix Factorization (MF) を利用し、Review Generationでは、LSTM-basedなseq2seqを利用する。MFとReview Generationのモデルにおいて、共通のuser latent factorとitem latent factorを利用することで、joint modelとしている。このとき、latent factorは、両タスクを通じて学習される。

CFでは、Implicitな設定なので、Rating Predictionではなく、binary classificationを行うことで、推薦を行う。

classificationには、Matrix Factorization (MF) を拡張したモデルを用いる。

具体的には、通常のMFでは、user latent factorとitem latent factorの内積によって、userのitemに対するpreferenceを表現するが、このときに、target userが過去に記載したレビュー・およびtarget itemに関する情報を利用する。レビューのrepresentationのaverageをとったvectorと、MFの結果をlinear layerによって写像し、最終的なclassification scoreとしている。

Review Generationでは、基本的にはseq2seqのinputのEmbeddingに対して、user latent factor, item latent factorをconcatするだけ。hidden stateに直接concatしないのは、latent factorを各ステップで考慮できるため、long, coherentなsequenceを生成できるから、と説明している。

Recommendタスクにおいては、Bayesian Personalized Ranking, Generalized Matrix Factorizationをoutperform。

Review GenerationはPerplexityにより評価している。提案手法がcharacter based lstmをoutperform。

Perplexityによる評価だと言語モデルとしての評価しかできていないので、BLEU, ROUGEなどを利用した評価などもあって良いのでは。

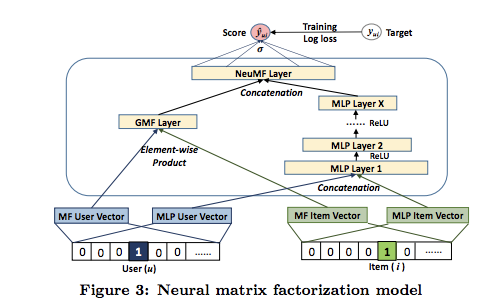

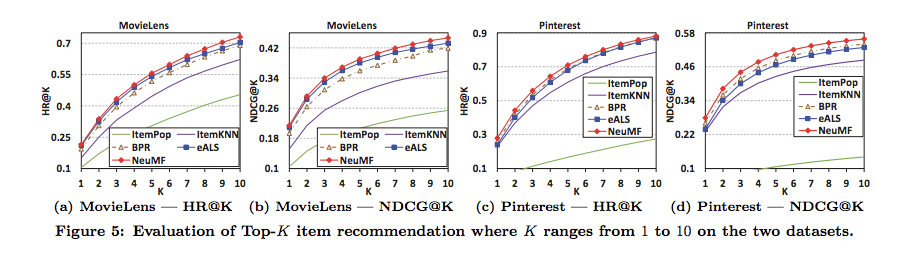

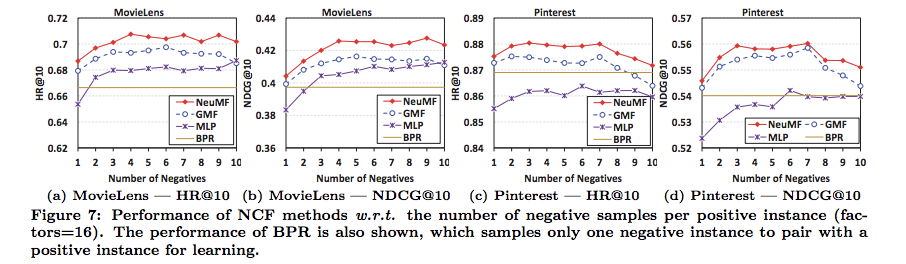

#NeuralNetwork #Survey #Pocket Issue Date: 2018-04-16 [Paper Note] Deep Learning based Recommender System: A Survey and New Perspectives, Shuai Zhang+, arXiv'17 GPT Summary- レコメンダーシステムは情報過多を克服するための効果的な手段であり、深層学習の進展によりその性能が向上している。本稿では、深層学習に基づくレコメンダーシステムの研究をレビューし、推薦モデルの分類法や最先端技術をまとめ、現在のトレンドと新たな発展について考察する。 #Survey #Education Issue Date: 2018-03-30 [Paper Note] A SURVEY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES EMPLOYED FOR ADAPTIVE EDUCATIONAL SYSTEMS WITHIN E-LEARNING PLATFORMS, Almohammadi+, JAISCR'17 #NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #Pocket #MatrixFactorization #WWW #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-02-16 [Paper Note] Neural Collaborative Filtering, Xiangnan He+, arXiv'17 GPT Summary- 深層ニューラルネットワークを用いたレコメンダーシステムの研究が少ない中、本研究では協調フィルタリングの問題に取り組むため、NCF(Neural network-based Collaborative Filtering)フレームワークを提案。内積をニューラルアーキテクチャに置き換え、ユーザーとアイテムの相互作用を多層パーセプトロンでモデル化。実験により、提案手法が最先端技術に対して顕著な改善を示し、深層ニューラルネットワークの層を深くすることでレコメンデーション性能が向上することが確認された。 Comment

Collaborative FilteringをMLPで一般化したNeural Collaborative Filtering、およびMatrix Factorizationはuser, item-embeddingのelement-wise product + linear transofmration + activation で一般化できること(GMF; Generalized Matrix Factorization)を示し、両者を組み合わせたNeural Matrix Factorizationを提案している。

学習する際は、Implicit Dataの場合は負例をNegative Samplingし、LogLoss(Binary Cross-Entropy Loss)で学習する。

Neural Matrix Factorizationが、ItemKNNやBPRといったベースラインをoutperform

Negative Samplingでサンプリングする負例の数は、3~4程度で良さそう

#NeuralNetwork #Tutorial #InformationRetrieval #Slide #SIGKDD Issue Date: 2018-02-16 Deep Learning for Personalized Search and Recommender Systems, KDD'17 #Pocket #NLP #EMNLP Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] MoodSwipe: A Soft Keyboard that Suggests Messages Based on User-Specified Emotions, Huang+, EMNLP'17 #Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] A survey of transfer learning for collaborative recommendation with auxiliary data, Pan, Neurocomputing'17 #Pocket Issue Date: 2023-05-06 Ups and Downs: Modeling the Visual Evolution of Fashion Trends with One-Class Collaborative Filtering, Ruining He+, N_A, arXiv'16 GPT Summary- ファッションなどの特定のドメインにおいて、製品の視覚的な外観と時間の経過に伴う進化を同時にモデル化することが重要であり、そのような好みをモデル化することは非常に困難である。本論文では、One-Class Collaborative Filtering設定のための新しいモデルを構築し、過去のフィードバックに基づいてユーザーのファッションに関する個人的なランキング関数を推定することを目的としている。実験的に、Amazon.comからの2つの大規模な実世界データセットで我々の手法を評価し、最先端の個人化ランキング尺度を上回ることを示し、また、データセットの11年間にわたる高レベルのファッショントレンドを可視化するために使用した。 Comment

SNAP: Web data: Amazon reviews

を構築した研究と同様の著者の研究

SNAP: Web data: Amazon reviews

を利用した場合はこの研究は Image-based Recommendations on Styles and Substitutes, Julian McAuley+, N/A, arXiv'15

をreferする必要がある

#NeuralNetwork #Pocket #RecSys #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-12-27 [Paper Note] Deep Neural Networks for YouTube Recommendations, Covington+, RecSys'16 #Survey #Pocket #Education #TechnologyEnhancedLearning Issue Date: 2018-03-30 [Paper Note] A Survey on Artificial Intelligence and Data Mining for MOOCs, Simon Fauvel+, arXiv'16 GPT Summary- MOOCsは人気を集めており、AIとデータマイニングがその発展に寄与している。データを活用することで、MOOCの理解を深め、学習者の体験を向上させることが可能。論文では、AIとDMの最新研究をレビューし、学生のエンゲージメントや学習成果を向上させる技術を強調。さらに、MOOCsの潜在能力を引き出すための重要な研究課題とトレンドを示す。 #NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #WSDM #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-02 [Paper Note] Collaborative Denoising Auto-Encoders for Top-N Recommender Systems, Wu+, WSDM'16 Comment

Denoising Auto-Encoders を用いたtop-N推薦手法、Collaborative Denoising Auto-Encoder (CDAE)を提案。

モデルベースなCollaborative Filtering手法に相当する。corruptedなinputを復元するようなDenoising Auto Encoderのみで推薦を行うような手法は、この研究が初めてだと主張。

学習する際は、userのitemsetのsubsetをモデルに与え(noiseがあることに相当)、全体のitem setを復元できるように、学習する(すなわちDenoising Auto-Encoder)。

推薦する際は、ユーザのその時点でのpreference setをinputし、new itemを推薦する。

[Paper Note] Collaborative Deep Learning for Recommender Systems, Hao Wang+, arXiv'14 もStacked Denoising Auto EncoderとCollaborative Topic Regression [Paper Note] Collaborative topic modeling for recommending scientific articles, Wang+, KDD'11 を利用しているが、[Paper Note] Collaborative Deep Learning for Recommender Systems, Hao Wang+, arXiv'14 ではarticle recommendationというspecificな問題を解いているのに対して、提案手法はgeneralなtop-N推薦に利用できることを主張。

#Citations #LearningToRank #ACL Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] News Citation Recommendation with Implicit and Explicit Semantics, Peng+, ACL'16 Comment

target text中に記述されているイベントや意見に対して、それらをサポートするような他のニュース記事を推薦する研究。

たとえば、target text中に「北朝鮮が先日ミサイルの発射に失敗したが...」、といった記述があったときに、このイベントについて報道しているニュース記事を推薦するといったことを、target text中の様々なcontextに対して行う。

このようなシステムの利用により、target textの著者の執筆支援(自身の主張をサポートするためのreferenceの自動獲得)や、target textの読者の読解支援(text中の記述について詳細な情報を知りたい場合に、検索の手間が省ける)などの利点があると主張。

タスクとしては、target text中のあるcontextと、推薦の候補となるニュース記事の集合が与えられたときに、ニュース記事をre-rankingする タスク。

提案手法はシンプルで、contextとニュース記事間で、様々な指標を用いてsimilarityを測り、それらをlearning-to-rankで学習した重みで組み合わせてre-rankingを行うだけ。 similarityを測る際は、表記揺れや曖昧性の問題に対処するためにEmbeddingを用いる手法と、groundingされたentityの情報を用いる手法を提案。

Bing news中のAnchor textと、hyperlink先のニュース記事の対から、contextと正解ニュース記事の対を取得し、30000件規模の実験データを作成し、評価。その結果、baselineよりも提案手法の性能が高いことを示した。

#Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] A Survey of Collaborative Filtering-Based Recommender Systems for Mobile Internet Applications, Yang+, IEEE Access'16 #NeuralNetwork #Pocket #CTRPrediction #SequentialRecommendation #SIGKDD Issue Date: 2025-04-25 E-commerce in Your Inbox: Product Recommendations at Scale, Mihajlo Grbovic+, KDD'15 GPT Summary- メールの領収書から得た購入履歴を活用し、Yahoo Mailユーザーにパーソナライズされた商品広告を配信するシステムを提案。新しい神経言語ベースのアルゴリズムを用いて、2900万人以上のユーザーのデータでオフラインテストを実施した結果、クリック率が9%向上し、コンバージョン率も改善。システムは2014年のホリデーシーズンに本稼働を開始。 Comment

Yahoo mailにおける商品推薦の研究

Yahoo mailのレシート情報から、商品購入に関する情報とtimestampを抽出し、時系列データを形成。評価時はTimestampで1ヶ月分のデータをheldoutし評価している。Sequential Recommendationの一種とみなせるが、評価データをユーザ単位でなくtimestampで区切っている点でよりrealisticな評価をしている。

関連:

- Sequence-Aware Recommender Systems, ACM Computing Surveys, Vol. 1, No. 1, Article 1, 2018

#Pocket Issue Date: 2023-05-06 Image-based Recommendations on Styles and Substitutes, Julian McAuley+, N_A, arXiv'15 GPT Summary- 本研究では、人間の感覚に基づいた物体間の関係性をモデル化することを目的として、大規模なデータセットを用いたスケーラブルな方法を提案している。関連する画像のグラフ上で定義されたネットワーク推論問題として捉え、服やアクセサリーの組み合わせを推奨することができるシステムを開発し、その他のアプリケーションにも適用可能であることを示している。 Comment

SNAP: Web data: Amazon reviews を構築した論文

#Pocket #SessionBased #ICLR #SequentialRecommendation #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2019-08-02 [Paper Note] Session-based Recommendations with Recurrent Neural Networks, Balázs Hidasi+, arXiv'15 GPT Summary- RNNを用いたセッションベースのレコメンダーシステムを提案。短いユーザーヒストリーに基づく推薦の精度向上を目指し、セッション全体をモデル化。ランキング損失関数などの修正を加え、実用性を考慮。実験結果は従来のアプローチに対して顕著な改善を示す。 Comment

RNNを利用したsequential recommendation (session-based recommendation)の先駆け的論文。

日本語解説: https://qiita.com/tatamiya/items/46e278a808a51893deac

#Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Matrix Factorization Model in Collaborative Filtering Algorithms: A Survey, Bokde+, Procedia Computer Science'15 #Tutorial #InteractiveRecommenderSystems #Slide #RecSys #interactive Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] Interactive Recommender Systems, Netflix, RecSys'15, 2015.09 #PersonalizedDocumentSummarization #NLP #Snippets #Explanation #PersonalizedGeneration #Personalization #WI Issue Date: 2025-11-27 [Paper Note] Generating Personalized Snippets for Web Page Recommender Systems, Akihiko+, WI-IAT'14 GPT Summary- ウェブページ推薦システムのために、ユーザーの興味を反映したパーソナライズされたスニペットを生成する新手法を提案。推薦理由を活用し、最大カバレッジ要約モデルを用いてスニペットを作成。実験結果では、提案手法が従来のパーソナライズされた要約モデルよりも効果的であることが示された。 Comment

ジャーナル(日本語): https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjsai/31/5/31_C-G41/_article/-char/en

#CTRPrediction Issue Date: 2021-10-29 Simple and scalable response prediction for display advertising, Chapelle+, Criteo, Transactions on Intelligent Systems and Technology, CHAPELLE+, TIST'14 Comment

日本語解説:

https://ameblo.jp/cyberanalyst/entry-11784152713.html

CTR予測の概要や、広告主・事業者にとってCTR予測ができることでどのようなメリットがあるかなどがまとまっている。

論文の手法自体は、logistic regressionが利用されている。

#NeuralNetwork #CollaborativeFiltering #Pocket #MatrixFactorization #SIGKDD #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-11 [Paper Note] Collaborative Deep Learning for Recommender Systems, Hao Wang+, arXiv'14 GPT Summary- 協調フィルタリング(CF)はレコメンダーシステムで広く用いられるが、評価がまばらな場合に性能が低下する。これに対処するため、補助情報を活用する協調トピック回帰(CTR)が提案されているが、補助情報がまばらな場合には効果が薄い。そこで、本研究では協調深層学習(CDL)という階層ベイズモデルを提案し、コンテンツ情報の深い表現学習とCFを共同で行う。実験により、CDLが最先端技術を大幅に上回る性能を示すことが確認された。 Comment

Rating Matrixからuserとitemのlatent vectorを学習する際に、Stacked Denoising Auto Encoder(SDAE)によるitemのembeddingを活用する話。

Collaborative FilteringとContents-based Filteringのハイブリッド手法。

Collaborative FilteringにおいてDeepなモデルを活用する初期の研究。

通常はuser vectorとitem vectorの内積の値が対応するratingを再現できるように目的関数が設計されるが、そこにitem vectorとSDAEによるitemのEmbeddingが近くなるような項(3項目)、SDAEのエラー(4項目)を追加する。

(3項目の意義について、解説ブログより)アイテム i に関する潜在表現 vi は学習データに登場するものについては推定できるけれど,未知のものについては推定できない.そこでSDAEの中間層の結果を「推定したvi」として「真の」 vi にできる限り近づける,というのがこの項の気持ち

cite-ulikeデータによる論文推薦、Netflixデータによる映画推薦で評価した結果、ベースライン(Collective Matrix Factorization [Paper Note] Relational learning via collective matrix factorization, Singh+, KDD'08

, SVDFeature [Paper Note] SVDFeature: a toolkit for feature-based collaborative filtering, Chen+, JMLR'12

, DeepMusic [Paper Note] Deep content-based music recommendation, Oord+, NIPS'13

, Collaborative Topic Regresison [Paper Note] Collaborative topic modeling for recommending scientific articles, Wang+, KDD'11

)をoutperform。

(下記は管理人が過去に作成した論文メモスライドのスクショ)

#NeuralNetwork #InformationRetrieval #Contents-based #CIKM Issue Date: 2021-06-01 Learning Deep Structured Semantic Models for Web Search using Clickthrough Data, Huang+, CIKM'13 Comment

#NeuralNetwork #MatrixFactorization #NeurIPS #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-11 [Paper Note] Deep content-based music recommendation, Oord+, NIPS'13 Comment

Contents-Basedな音楽推薦手法(cold-start problemに強い)。

Weighted Matrix Factorization (WMF) (Implicit Feedbackによるデータに特化したMatrix Factorization手法) [Paper Note] Collaborative filtering for implicit feedback datasets, Hu+, International Conference on Data Mining, 2008

に、Convolutional Neural Networkによるmusic audioのlatent vectorの情報が組み込まれ、item vectorが学習されるような仕組みになっている。

CNNでmusic audioのrepresentationを生成する際には、audioのtime-frequencyの情報をinputとする。学習を高速化するために、window幅を3秒に設定しmusic clipをサンプルしinputする。music clip全体のrepresentationを求める際には、consecutive windowからpredictionしたrepresentationを平均したものを使用する。

#Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] セレンディピティ指向情報推薦の研究動向, 奥健太, 知能と情報'13 #Tutorial Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] 推薦システムにおけるインタラクション研究へのいざない, 土方, ヒューマンインタフェース学会誌'13 #Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Recommender systems survey, Bobadilla+, Knowledge-Based Systems'13 #CollaborativeFiltering Issue Date: 2021-10-29 A Comparative Study of Collaborative Filtering Algorithms, Lee+, arXiv'12 Comment

様々あるCFアルゴリズムをどのように選択すべきか、# of users, # of items, rating matrix densityの観点から分析した研究。

1. 特にcomputationに関する制約がない場合は・・・、NMFはsparseなデータセットに対して最も良い性能を発揮する。BPMFはdenseなデータセットに対して最も良い性能を発揮する。そして、regularized SVD, PMFはこれ以外の状況で最も良い性能を示す(PMFはユーザ数が少ない場合によく機能する一方で、Regularized SVDはアイテム数が小さい場合に良く機能する。)。

2. もしtime constraintが5分の場合、Regularized SVD, NLPMF, NPCA, Rankbased CFは検討できない。この場合、NMFがスパースデータに対して最も良い性能を発揮し、BPMFがdenseで大規模なデータ、それ以外ではPMFが最も良い性能を示す。

3. もしtime constraintが1分の場合、PMFとBPMFは2に加えてさらに除外される。多くの場合Slope-oneが最も良い性能を示すが、データがsparseな場合はNMF。

4. リアルタイムな計算が必要な場合、user averageがbest

#Comments #WWW Issue Date: 2018-01-15 [Paper Note] Care to Comment? Recommendations for Commenting on News Stories, Shmueli+, WWW'12 Comment

過去のユーザのコメントに対するratingに基づいて、ユーザが(コメントを通じて)議論に参加したいようなNews Storyを推薦する研究。

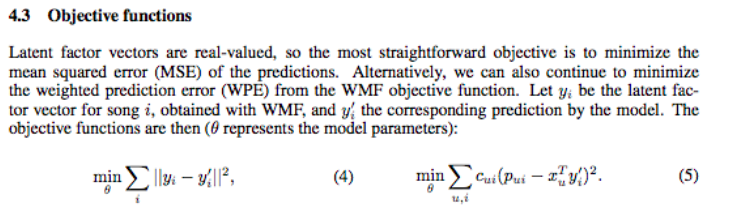

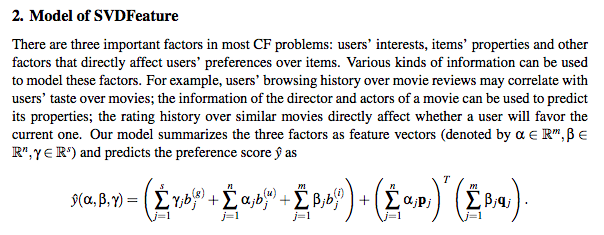

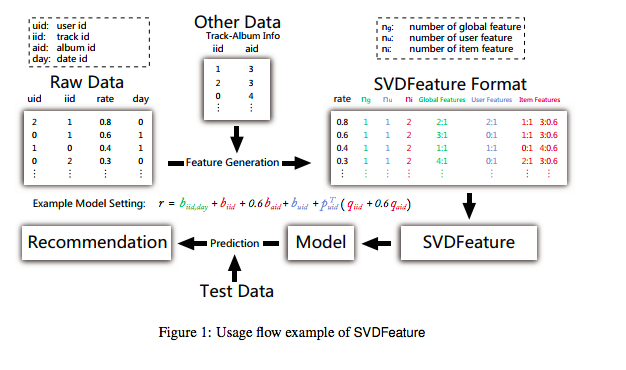

#Tools #CollaborativeFiltering #MatrixFactorization Issue Date: 2018-01-11 [Paper Note] SVDFeature: a toolkit for feature-based collaborative filtering, Chen+, JMLR'12 Comment

tool: http://apex.sjtu.edu.cn/projects/33

Ratingの情報だけでなく、Auxiliaryな情報も使ってMatrix Factorizationができるツールを作成した。

これにより、Rating Matrixの情報だけでなく、自身で設計したfeatureをMFに組み込んでモデルを作ることができる。

#CollaborativeFiltering #FactorizationMachines Issue Date: 2018-01-02 [Paper Note] Factorization Machines with libFM, Steffen Rendle, TIST'12 Comment

Factorization Machinesの著者実装。

FMやるならまずはこれ。

#Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] A literature review and classification of recommender systems research, Park+, Expert Systems with Applications'12 #Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Explaining the user experience of recommender systems, Knijnenburg+, User Modeling and User-Adapted Interaction'12 #Multi #MatrixFactorization #WSDM #ColdStart #One-Line Notes Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] Multi-relational matrix factorization using bayesian personalized ranking for social network data, Krohn-Grimberghe+, WSDM'12, 2012.02 Comment

multi-relationalな場合でも適用できるmatrix factorizationを提案。特にcold start problemにフォーカス。social networkのデータなどに適用できる。

#Tutorial #ContextAware #AAAI Issue Date: 2018-12-22 Context Aware Recommender Systems, Adomavicius+, AAAI'11 Comment

AdomaviciusらによるContext Aware Recsysチュートリアル

#CollaborativeFiltering #MatrixFactorization #SIGKDD #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-11 [Paper Note] Collaborative topic modeling for recommending scientific articles, Wang+, KDD'11 Comment

Probabilistic Matrix Factorization (PMF) [Paper Note] Probabilistic Matrix Factorization, Salakhutdinov+, NIPS'08

に、Latent Dirichllet Allocation (LDA) を組み込んだCollaborative Topic Regression (CTR)を提案。

LDAによりitemのlatent vectorを求め、このitem vectorと、user vectorの内積を(平均値として持つ正規表現からのサンプリング)用いてratingを生成する。

CFとContents-basedな手法が双方向にinterationするような手法

#Comments #EMNLP Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Personalized Recommendation of User Comments via Factor Models, Agarwal+, EMNLP'11 Comment

Personalizedなコメント推薦モデルを提案。rater-authorの関係、rater-commentの関係をlatent vectorを用いて表現し、これらとバイアス項の線形結合によりraterのあるコメントに対するratingを予測する。

パラメータを学習する際は、EMでモデルをfittingする。

バイアスとして、rater bias, comment popularity bias, author reputation biasを用いている。

rater-commentに関連するバイアスやlatent vectorは、コメントのbag-of-wordsからregressionした値を平均として持つガウス分布から生成される。

Yahoo Newsのコメントで実験。ROC曲線のAUCとPrecsionで評価。

user-user, user-commentを単体で用いたモデルよりも両者を組み合わせた場合が最も性能が良かった。

かなり綺麗に結果が出ている。

#Survey #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Collaborative Filtering Recommender Systems, Ekstrand+ (with Joseph A. Konstan), Foundations and TrendsR in Human–Computer Interaction'11 #MachineLearning #CollaborativeFiltering #FactorizationMachines #ICDM #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-12-22 [Paper Note] Factorization Machines, Steffen Rendle, ICDM'10 Comment

解説ブログ:

http://echizen-tm.hatenablog.com/entry/2016/09/11/024828

DeepFMに関する動向:

https://data.gunosy.io/entry/deep-factorization-machines-2018

上記解説ブログの概要が非常に完結でわかりやすい

FMのFeature VectorのExample

各featureごとにlatent vectorが学習され、featureの組み合わせのweightが内積によって表現される

Matrix Factorizationの一般形のような形式

#Survey #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-01 Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends, Lops+, Recommender Systems Handbook'10 Comment

RecSysの内容ベースフィルタリングシステムのユーザプロファイルについて知りたければこれ

#LearningToRank #ImplicitFeedback #Pocket #UAI #Selected Papers/Blogs #KeyPoint Notes Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] BPR: Bayesian Personalized Ranking from Implicit Feedback, Steffen Rendle+, UAI'09, 2009.06 GPT Summary- アイテム推薦において、暗黙的フィードバックを用いた個別のランキング予測のために、BPR-Optという新しい最適化基準を提案。ブートストラップサンプリングを用いた確率的勾配降下法に基づく学習アルゴリズムを提供し、行列因子分解とk近傍法に適用。実験結果は、提案手法が従来の技術を上回ることを示し、モデル最適化の重要性を強調。 Comment

重要論文

ユーザのアイテムに対するExplicit/Implicit Ratingを利用したlearning2rank。

AUCを最適化するようなイメージ。

負例はNegative Sampling。

計算量が軽く、拡張がしやすい。

Implicitデータを使ったTop-N Recsysを構築する際には検討しても良い。

また、MFのみならず、Item-Based KNNに活用することなども可能。

http://tech.vasily.jp/entry/2016/07/01/134825

参考: https://techblog.zozo.com/entry/2016/07/01/134825

pytorchでのBPR実装: https://github.com/guoyang9/BPR-pytorch

#PersonalizedDocumentSummarization #DocumentSummarization #CollaborativeFiltering #GraphBased #Personalization #PACLIC #KeyPoint Notes Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] Collaborative Summarization: When Collaborative Filtering Meets Document Summarization, Qu+, PACLIC'09, 2009.12 Comment

Collaborative Filteringと要約を組み合わせる手法を提案した最初の論文と思われる。

ソーシャルブックマークのデータから作成される、ユーザ・アイテム・タグのTripartite Graphと、ドキュメントのsentenceで構築されるGraphをのノード間にedgeを張り、co-rankingする手法を提案している。

評価

100個のEnglish wikipedia記事をDLし、文書要約のセットとした。

その上で、5000件のwikipedia記事に対する1084ユーザのタギングデータをdelicious.comから収集し、合計で8396の異なりタグを得た。

10人のdeliciousのアクティブユーザの協力を得て、100記事に対するtop5のsentenceを抽出してもらった。ROUGE1で評価。

#MatrixFactorization #NeurIPS #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-11 [Paper Note] Probabilistic Matrix Factorization, Salakhutdinov+, NIPS'08 Comment

Matrix Factorizationを確率モデルとして表した論文。

解説:

http://yamaguchiyuto.hatenablog.com/entry/2017/07/13/080000

既存のMFは大規模なデータに対してスケールしなかったが、PMFではobservationの数に対して線形にスケールし、さらには、large, sparse, imbalancedなNetflix datasetで良い性能が出た(Netflixデータセットは、rating件数が少ないユーザとかも含んでいる。MovieLensとかは含まれていないのでより現実的なデータセット)。

また、Constrained PMF(同じようなsetの映画にrateしているユーザは似ているといった仮定に基づいたモデル ※1)を用いると、少ないratingしかないユーザに対しても良い性能が出た。

※1 ratingの少ないユーザの潜在ベクトルは平均から動きにくい、つまりなんの特徴もない平均的なユーザベクトルになってしまうので、同じ映画をratingした人は似た事前分布を持つように制約を導入したモデル

(解説ブログ、解説スライドより)

#MatrixFactorization #SIGKDD Issue Date: 2018-01-11 [Paper Note] Relational learning via collective matrix factorization, Singh+, KDD'08 Comment

従来のMatrix Factorization(MF)では、pair-wiseなrelation(たとえば映画とユーザと、映画に対するユーザのrating)からRating Matrixを生成し、その行列を分解していたが、multipleなrelation(たとえば、user-movie ratingの5-scale Matrixとmovie - genreの binary Matrixなど)を扱うことができなかったので、それを可能にした話。

これができると、たとえば ユーザの映画に対するratingを予測する際に、あるユーザが特定のジャンルの映画に対して高いratingを付けるような情報も考慮して予測ができたりする。

#Survey Issue Date: 2018-01-01 Content-Based Recommendation Systems, Pazzani+, The Adaptive Web'07 #Survey #Explanation #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] A Survey of Explanations in Recommender Systems, Tintarev+, ICDEW'07 #Survey #CollaborativeFiltering #MatrixFactorization #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems, Koren+, Computer'07 Comment

Matrix Factorizationについてよくまとまっている

#Novelty #WI #Workshop #KeyPoint Notes Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] Improving Recommendation Novelty Based on Topic Taxonomy, Weng et al., WI-IAT Workshops'07, 2007.11 Comment

・評価をしていない

・通常のItem-based collaborative filteringの結果に加えて,taxonomyのassociation rule mining (あるtaxonomy t1に興味がある人が,t2にも興味がある確率を獲得する)を行い,このassociation rule miningの結果をCFと組み合わせて,noveltyのある推薦をしようという話(従来のHybrid Recommender Systemsでは,contents-basedの手法を使うときはitem content similarityを使うことが多い.まあこれはよくあるcontents-basedなアプローチだろう).

・documentの中のどの部分がnovelなのかとかを同定しているわけではない.taxonomyの観点からnovelだということ.

#Analysis #Others Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Usage patterns of collaborative tagging systems, Golder+, Journal of Information Science'06 Comment

Social Tagging Systemの仕組みや使われ方について言及する際にreferすると良いかも。

#GraphBased Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Folkrank: A ranking algorithm for folksonomies, Hotho+, FGIR'06 Comment

代表的なタグ推薦手法

#Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Explanation in Recommender Systems, Mcsherry, Artificial Intelligence Review'05 #Survey #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Toward the next generation of recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions, Adomavicius+, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering'05 Comment

有名なやつ

#Survey #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Evaluating Collaborative Filtering Recommener Systems, Herlocker+, TOIS'04 Comment

GroupLensのSurvey

#ColdStart Issue Date: 2025-05-16 Getting to know you: learning new user preferences in recommender systems, Rashid+, IUI'02 Comment

- Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer, Colin Raffel+, JMLR'20

のOpenReviewで言及されているコールドスタートに関する研究

#Survey Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments, Burke+, User Modeling and User-Adapted Interaction'02 #CollaborativeFiltering #ItemBased #WWW #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Item-based collaborative filtering recommendation algorithms, Sarwar+(with Konstan), WWW'01 Comment

アイテムベースな協調フィルタリングを提案した論文(GroupLens)

#Article #Embeddings #InformationRetrieval #NLP #Blog #OpenWeight #Reranking Issue Date: 2025-11-20 Introducing zerank-2: The Most Accurate Multilingual Instruction-Following Reranker, ZeroEntropy, 2025.11 Comment

HF: https://huggingface.co/zeroentropy/zerank-2

SoTA reranker

#Article #InformationRetrieval #OpenWeight #Encoder #Reranking Issue Date: 2025-10-23 zerank-1, zeroentropy, 2025.07 Comment

SoTAなcross-encoderに基づくreranker。おそらく英語にのみ対応。

zerank-1はcc-by-nc-4.0, smallはApache2.0ライセンス

#Article #LanguageModel #CTRPrediction Issue Date: 2025-08-27 Self-Monitoring Large Language Models for Click-Through Rate Prediction, Zhou+, ACM Transactions on Information Systems, 2025.08 Comment

元ポスト:

#Article #Slide #TwoTowerModel Issue Date: 2025-07-17 DMMにおけるレコメンドの紹介‗20250716_traP×DMM, 合同会社DMM.com, 2025.07 Comment

Two Towerモデル + LightGBMによるリランキング

#Article #LanguageModel #Video #SemanticID Issue Date: 2025-07-17 LLM Recommendation Systems: AI Engineer World's Fair 2025, AI Engineer, 2025.07 Comment

元ポスト:

セマンティックIDの実用例

#Article #Blog #Slide Issue Date: 2025-07-15 推薦システムにおけるPost Processの取り組み, Wantedly, 2025.07 Comment

元ポスト:

Wantedlyスカウトにおいて、オンラインで動的にスカウト利用者から指定されるフィルタリング要件に対して、未閲覧のユーザの比率を動的に調整してランキングするPost Processによって、主要KPIが大幅に改善した話。モデル改善に興味が行きがちだが、顧客理解に基づくPost Processでここまで主要KPIが改善するのは美しく、非常に興味深い。

スライド資料:

#Article #NeuralNetwork #Embeddings #EfficiencyImprovement #AWS #MLOps #Blog #A/B Testing #TwoTowerModel Issue Date: 2025-06-29 日経電子版のアプリトップ「おすすめ」をTwo Towerモデルでリプレースしました, NIKKEI, 2025.05 Comment

リアルタイム推薦をするユースケースにおいて、ルールベース+協調フィルタリング(Jubatus)からTwo Towerモデルに切り替えた際にレイテンシが300ms増えてしまったため、ボトルネックを特定し一部をパッチ処理にしつつもリアルタイム性を残すことで解決したという話。AWSの構成、A/Bテストや負荷テストの話もあり、実用的で非常に興味深かった。

#Article #LanguageModel #Blog Issue Date: 2025-04-28 Improving Recommendation Systems & Search in the Age of LLMs, eugeneyan, 2025.04 #Article #Survey #NLP #LanguageModel #Blog Issue Date: 2025-03-31 Recommendation Systems • LLM, vinjia.ai, 2025.03 Comment

#Article #Blog Issue Date: 2024-12-20 Netflixの推薦&検索システム最前線 - QCon San Francisco 2024現地レポート, UZABASE, 2024.12 Comment

インフラ構成の部分が面白い。モデルの構築方法などは、まず軽量なモデルやヒューリスティックで候補を絞り、その後計算量が重いモデルでリランキングする典型的な手法。

Netflixのインフラによって、以下のようなことを

>1~2秒前の最新データを参照でき、推薦生成に反映させることが可能です

latencyを40msに抑えつつ実現しているとのこと。直前のアクションをinferenceで考慮できるのは相当性能に影響あると思われる。

また、検索と推薦をマルチタスク学習しパラメータをシェアすることで両者の性能を挙げているのが興味深い。

モデル自体は近年のLLMを用いた推薦では無く、Deepなニューラルネットに基づくモデルを採用

(まあLLMなんかにリアルタイムで推論させたらlatency 40ms未満という制約はだいぶきついと思われるしそもそも性能向上するかもわからん。予測性能とかよりも、推薦理由の生成などの他タスクも同時に実施できるのは強みではあるとは思うが…)。

まあしかし、すごい目新しい情報があったかと言われると基本的な内容に留まっているのでそうでもないという感想ではある。

#Article #Pocket #LanguageModel #Blog Issue Date: 2024-12-03 Augmenting Recommendation Systems With LLMs, Dave AI, 2024.08 #Article #Slide Issue Date: 2024-09-15 クリックを最大化しない推薦システム, Ryoma Sato, 2024.01 Comment

おもしろそうなので後で読む

クリック率やコンバージョン率に最適化することが従来のやり方だが、クリックベイトのため粗悪なコンテンツを推薦してしまったり、人気のあるアイテムに推薦リストが偏ってしまい、長期的なユーザの利益を害するという話。

20年くらい前からこの辺をなんとかするために、推薦のセレンディピティや多様性を考慮する手法が研究されており、それらのエッセンスが紹介されている。また、Calibrated Recommendation Calibrated Recommendation, Herald Steck, Netflix, RecSys'18

(ユーザの推薦リストがのジャンルの比率がユーザの好む比率になるように最適化する方法で、劣モジュラ関数を最適化するためgreedyに解いてもある程度良い近似解が保証されている)などの概要も説明されていて非常に勉強になった。

セレンディピティのある推薦アルゴリズムをGoogle上でA/Bテストしたら、ユーザの満足度とコアユーザー転換率が大幅に向上したと言う話や、推薦はフィルターバブル問題を実は悪化させないといった研究がGroupLensのKonstan先生のチームから出ているなど、興味深い話題が盛りだくさんだった。

#Article #NeuralNetwork #CTRPrediction #NewsRecommendation #MLOps #Evaluation #Blog #A/B Testing Issue Date: 2024-08-31 NewsPicksに推薦システムを本番投入する上で一番優先すべきだったこと, 2024.08 Comment

>推薦モデルの良し悪しをより高い確度で評価できる実験を、より簡単に実行できる状態を作ることでした。平たく言えば「いかにA/Bテストしやすい推薦システムを設計するか」が最も重要だった訳です。

オフライン評価とオンライン評価の相関がない系の話で、A/Bテストを容易に実施できる環境になかった、かつCTRが実際に向上したモデルがオフライン評価での性能が現行モデルよりも悪く、意思決定がなかなかできなかった、という話。

うーんやはり、推薦におけるオフライン評価ってあまりあてにできないよね、、、

そもそも新たなモデルをデプロイした時点で、テストした時とデータの分布が変わるわけだし、、、

Off-Policy Evaluationの話は勉強したい。

あと、定性評価は重要

#Article #Pocket #Blog Issue Date: 2024-08-27 10Xの推薦を作るチームとML platform, 2024.08 Comment

初期開発における定性評価の重要性やインターリービングの話題など実用的な内容が書かれているように見える。あとで読む。

定性評価が重要という話は、NewsPicksに推薦システムを本番投入する上で一番優先すべきだったこと, 2024.08 でも言及されている

#Article #Survey #Library #Repository Issue Date: 2024-08-07 list of recommender systems Comment

推薦システムに関するSaaS, OpenSource, Datasetなどがまとめられているリポジトリ

#Article #Tutorial #Blog Issue Date: 2024-04-26 推薦・機械学習勉強会, Wantedly Comment

WantedlyさんのRecSys勉強会の資料がまとまったリポジトリ。継続的に更新されており、最近この辺のトピックは追いきれていないので非常に有用。

#Article #Library #Repository Issue Date: 2024-01-15 Recommenders Comment

古典的な手法から、Deepな手法まで非常に幅広く網羅された推薦アルゴリズムのフレームワーク。元々Microsoft配下だった模様。

現在もメンテナンスが続いており、良さそう

#Article #MLOps Issue Date: 2023-12-19 モバオクでのリアルタイムレコメンドシステムの紹介 Comment

DeNAでのRecSysのアーキテクチャ(バッチ、リアルタイム)が紹介されている。バッチではワークフローエンジンとしてVertex AI Pipelineが用いられている。リアルタイムになるとアーキテクチャが非常に複雑になっている。

複雑なアーキテクチャだが、Generative Recommendation使ったらもっとすっきりしそうだなーと思いつつ、レイテンシと運用コストの課題があるのでまだ実用段階じゃないよね、と思うなどした。

リアルタイム推薦によって、バッチで日毎の更新だった場合と比べ、入札率、クリック率、回遊率が大きく改善したのは面白い。

#Article #MLOps Issue Date: 2023-09-05 Lessons Learnt From Consolidating ML Models in a Large Scale Recommendation System Comment

推薦システムには様々なusecaseが存在しており、それらは別々に運用されることが多い。

- user-item recommendation

- item-item recommendation

- query-item recommendation

- category-item recommendation

このような運用はシステムの技術負債を増大させ、長期的に見るとメンテナンスコストが膨大なものとなってしまう。また、多くの推薦システムには共通化できる部分がある。

これら異なるusecaseの推薦システムをmulti-taskなモデルに統合し技術負債を軽減した経験が記述されている。

これが

このようなsingle multi-task modelを学習する構造に置き換わり、

その結果

- code量とデプロイの管理・メンテナンスコストの低減

- 保守性の向上

- 単一化されたコードベースが、緊急時の対応を容易にした

- あるユースケースで新たなfeatureを試し効果があった場合、他のユースケースに迅速に展開可能(同じパイプラインなので)

- ただし、multi taskの場合は特定のタスクに効果があったfeatureの導入により他タスクの性能が低下する懸念がある

- が、タスク間の関連性が高い場合(今回のような場合)、それは問題とならなかったことが記述されている

- 柔軟な設計の実現

- 複数のユースケースを一つのモデルに統合することは、複数のユースケースを組み込むための柔軟な設計が求められる

- これを実現したことにより、拡張性が増大した

- 結論

- このような統合がコードを簡略化し、イノベーションを加速させ、システムの保守性を向上させるシナリオが多くある

- ただし、ランキングの対象が異なっていたり、入力として活用する特徴量が大きく異なるモデル間で、このような統合の実施に適しているかは自明ではない

#Article #NLP #Dataset #NaturalLanguageUnderstanding Issue Date: 2023-07-18 DataFinder: Scientific Dataset Recommendation from Natural Language Descriptions GPT Summary- データセットの推奨タスクを操作化し、DataFinderデータセットを構築した。DataFinderデータセットは、自動的に構築された大規模なトレーニングセットと専門家による評価セットを含んでいる。このデータセットを使用して、テキストベースのデータセット推奨のための優れたバイエンコーダリトリーバを提案し、関連する検索結果を見つけることができることを示した。データセットとモデルは一般に公開される。 #Article Issue Date: 2023-07-01 MetaのRecommender System概要, 2023.6 #Article #Survey #GenerativeAI Issue Date: 2023-05-10 awesome-generative-information-retrieval Comment

Generativeなモデルを利用したDocument RetrievalやRecSys等についてまとまっているリポジトリ

#Article #NLP #Dataset Issue Date: 2023-05-06 SNAP: Web data: Amazon reviews #Article #Pocket Issue Date: 2023-04-28 E-Commerce product recommendation agents: use, characteristics, and impact Comment

超重要論文

#Article #Survey #InformationRetrieval #Personalization Issue Date: 2023-04-28 Measuring the impact of online personalisation: Past, present and future Comment

Personalizationに関するML, RecSys, HCI, Personalized IRといったさまざまな分野の評価方法に関するSurvey

ML + RecSys系では、オフライン評価が主流であり、よりaccuracyの高い推薦が高いUXを実現するという前提に基づいて評価されてきた。一方HCIの分野ではaccuracyに特化しすぎるとUXの観点で不十分であることが指摘されており、たとえば既知のアイテムを推薦してしまったり、似たようなアイテムばかりが選択されユーザにとって有用ではなくなる、といったことが指摘されている。このため、ML, RecSys系の評価ではdiversity, novelty, serendipity, popularity, freshness等の新たなmetricが評価されるように変化してきた。また、accuracyの工場がUXの向上に必ずしもつながらないことが多くの研究で示されている。

一方、HCIやInformation Systems, Personalized IRはuser centricな実験が主流であり、personalizationは

- 情報アクセスに対するコストの最小化

- UXの改善

- コンピュータデバイスをより効率的に利用できるようにする

という3点を実現するための手段として捉えられている。HCIの分野では、personalizationの認知的な側面についても研究されてきた。

たとえば、ユーザは自己言及的なメッセージやrelevantなコンテンツが提示される場合、両方の状況においてpersonalizationされたと認知し、後から思い出せるのはrelevantなコンテンツに関することだという研究成果が出ている。このことから、自己言及的なメッセージングでユーザをstimulusすることも大事だが、relevantなコンテンツをきちんと提示することが重要であることが示されている。また、personalizationされたとユーザが認知するのは、必ずしもpersonalizationのプロセスに依存するのではなく、結局のところユーザが期待したメッセージを受け取ったか否かに帰結することも示されている。

user-centricな評価とオフライン評価の間にも不一致が見つかっている。たとえば

- オフラインで高い精度を持つアルゴリズムはニッチな推薦を隠している

- i.e. popularityが高くrelevantな推薦した方がシステムの精度としては高く出るため

- オフライン vs. オンラインの比較で、ユーザがアルゴリズムの精度に対して異なる順位付けをする

といったことが知られている。

そのほかにも、企業ではofflineテスト -> betaテスターによるexploratoryなテスト -> A/Bテストといった流れになることが多く、Cognitive Scienceの分野の評価方法等にも触れている。

#Article #Tutorial #Embeddings #EfficiencyImprovement #Library Issue Date: 2023-04-25 Training a recommendation model with dynamic embeddings Comment

dynamic embeddingを使った推薦システムの構築方法の解説

(理解が間違っているかもしれないが)推薦システムは典型的にはユーザとアイテムをベクトル表現し、関連度を測ることで推薦をしている。この枠組みをめっちゃスケールさせるととんでもない数のEmbeddingを保持することになり、メモリ上にEmbeddingテーブルを保持して置けなくなる。特にこれはonline machine learning(たとえばユーザのセッションがアイテムのsequenceで表現されたとき、そのsequenceを表すEmbeddingを計算し保持しておき、アイテムとの関連度を測ることで推薦するアイテムを決める、みたいなことが必要)では顕著である(この辺の理解が浅い)。しかし、ほとんどのEmbeddingはrarely seenなので、厳密なEmbeddingを保持しておくことに実用上の意味はなく、それらを単一のベクトルでできるとメモリ節約になって嬉しい(こういった処理をしてもtopNの推薦結果は変わらないと思われるので)。

これがdynamic embeddingのモチベであり、どうやってそれをTFで実装するか解説している。

#Article #Tutorial Issue Date: 2022-12-19 推薦システムにおいて線形モデルがまだまだ有用な話 #Article #Survey #Pretraining Issue Date: 2022-12-01 A Paper List for Recommend-system PreTrained Models #Article #Survey #CTRPrediction Issue Date: 2021-10-29 2010年代前半のAIの巨人達のCTR Prediction研究 #Article #Tutorial #CTRPrediction #Blog Issue Date: 2021-10-29 バンディットアルゴリズムを使って広告最適化のシミュレーションをしてみたよ, ysekky, 2014 Comment

なぜクリック率を上げたいのかという説明が非常に参考になる:

>しかしその広告を掲載する側から考えればクリック率の低い広告を出すことは売上が下がってしまうため,クリック率が>低いとなかなか広告を表示することができなくなってしまいます.

その際よく使われるのはeCPMという指標です.