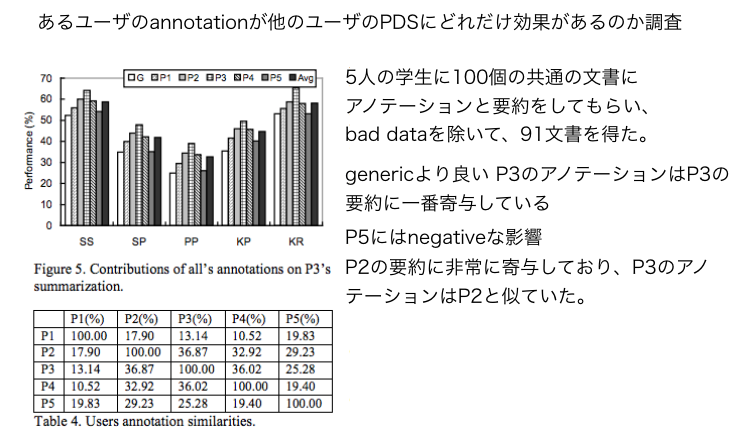

DocumentSummarization

Issue Date: 2024-05-15 Benchmarking Large Language Models for News Summarization, Tianyi Zhang+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- LLMsの成功の理由を理解するために、異なる事前学習方法、プロンプト、およびモデルスケールにわたる10つのLLMsに対する人間の評価を行った。その結果、モデルサイズではなく、指示の調整がLLMのゼロショット要約能力の鍵であることがわかった。また、LLMsの要約は人間の執筆した要約と同等と判断された。 Comment

- ニュース記事の高品質な要約を人間に作成してもらい、gpt-3.5を用いてLLM-basedな要約も生成

- annotatorにそれぞれの要約の品質をスコアリングさせたデータセットを作成

#NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP #LanguageModel

Issue Date: 2023-09-17 From Sparse to Dense: GPT-4 Summarization with Chain of Density Prompting, Griffin Adams+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 要約は詳細でエンティティ中心的でありながら、理解しやすくすることが困難です。この課題を解決するために、私たちは「密度の連鎖」(CoD)プロンプトを使用して、GPT-4の要約を生成します。CoDによって生成された要約は抽象的であり、リードバイアスが少なく、人間に好まれます。また、情報量と読みやすさのトレードオフが存在することも示されました。CoD要約は無料で利用できます。 Comment

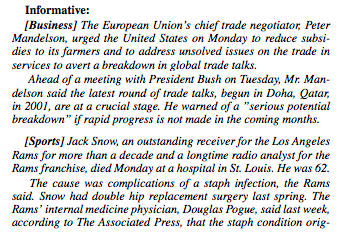

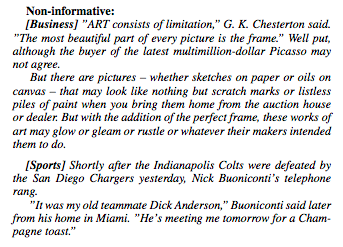

論文中のprompt例。InformativeなEntityのCoverageを増やすようにイテレーションを回し、各Entityに関する情報(前ステップで不足している情報は補足しながら)を具体的に記述するように要約を生成する。

人間が好むEntityのDensityにはある程度の閾値がある模様(でもこれは人や用途によって閾値が違うようねとは思う)。

人手評価とGPT4による5-scale の評価を実施している。定性的な考察としては、主題と直接的に関係ないEntityの詳細を述べるようになっても人間には好まれない(右例)ことが述べられている。

#MachineTranslation #NaturalLanguageGeneration #Metrics #Pocket #NLP #Evaluation #LM-based #Coherence

Issue Date: 2023-08-13 DiscoScore: Evaluating Text Generation with BERT and Discourse Coherence, Wei Zhao+, N_A, EACL'23 GPT Summary- 本研究では、文章の一貫性を評価するための新しい指標であるDiscoScoreを紹介します。DiscoScoreはCentering理論に基づいており、BERTを使用して談話の一貫性をモデル化します。実験の結果、DiscoScoreは他の指標よりも人間の評価との相関が高く、システムレベルでの評価でも優れた結果を示しました。さらに、DiscoScoreの重要性とその優位性についても説明されています。

# 概要

Dual-Encoderを用いて、ソースドキュメントとシステム要約をエンコードし、dot productをとることでスコアを得る手法。モデルの訓練は、Contrastive Learningで行い、既存データセットのソースと参照要約のペアを正例とみなし、In Batch trainingする。

# 分類

Reference-free, Model-based, ソース依存で、BARTScore BARTSCORE: Evaluating Generated Text as Text Generation, Yuan+ (w/ Neubig氏), NeurIPS'21

とは異なり、文書要約データを用いて学習するため、要約の評価に特化している点が特徴。

# モデル

## Contrastive Learning

Contrastive Learningを用い、hard negativeを用いたvariantも検証する。また、訓練データとして3種類のパターンを検証する:

1. in-domain data: 文書要約データを用いて訓練し、ターゲットタスクでどれだけの性能を発揮するかを見る

2. out-of-domain data: 文書要約以外のデータを用いて訓練し、どれだけ新しいドメインにモデルがtransferできるかを検証する

3. in-and-out-domain data: 両方やる

## ハードネガティブの生成

Lexical Negatives, Model Negatives, 双方の組み合わせの3種類を用いてハードネガティブを生成する。

### Lexical Negatives

参照要約を拡張することによって生成する。目的は、もともとの参照要約と比較して、poor summaryを生成することにある。Data Augmentationとして、以下の方法を試した:

- Swapping noun entities: 要約中のエンティティを、ソース中のエンティティンとランダムでスワップ

- Shuffling words: 要約中の単語をランダムにシャッフル

- Dropping words: 要約中の単語をランダムに削除

- Dropping characters: 要約中の文字をランダムに削除

- Swapping antonyms: 要約中の単語を対義語で置換

### Model Negatives

データセットの中から負例を抽出する。目的は、参照要約と類似しているが、負例となるサンプルを見つけること。これを実現するために、まずRISE modelをデータセットでfinetuningし、それぞれのソースドキュメントの要約に対して、類似した要約をマイニングする。すべてのドキュメントと要約をエンコードし、top-nの最も類似した要約を見つけ、これをハードネガティブとして、再度モデルを訓練する。

### 両者の組み合わせ

まずlexical negativesでモデルを訓練し、モデルネガティブの抽出に活用する。抽出したモデルネガティブを用いて再度モデルを訓練することで、最終的なモデルとする。

# 実験

## 学習手法

SummEval SummEval: Re-evaluating Summarization Evaluation, Fabbri+, TACL'21

を用いて人手評価と比較してどれだけcorrelationがあるかを検証。SummEvalには16種類のモデルのアウトプットに対する、CNN / Daily Mail の100 examplesに対して、品質のアノテーションが付与されている。expert annotationを用いて、Kendall's tauを用いてシステムレベルのcorrelationを計算した。contextが短い場合はT5, 長い場合はLongT5, タスクがマルチリンガルな場合はmT5を用いて訓練した。訓練データとしては

- CNN / Daily Mail

- Multi News

- arXiv

- PubMed

- BigPatent

- SAMSum

- Reddit TIFU

- MLSUM

等を用いた。これによりshort / long contextの両者をカバーできる。CNN / Daily Mail, Reddiit TIFU, Multi-Newsはshort-context, arXiv, PubMed, BigPatent, Multi-News(長文のものを利用)はlonger contextとして利用する。

## 比較するメトリック

ROUGE, chrF, SMS, BARTScore, SMART, BLEURT, BERTScore, Q^2, T5-ANLI, PRISMと比較した。結果をみると、Consistency, Fluency, Relevanceで他手法よりも高い相関を得た。Averageでは最も高いAverageを獲得した。in-domain dataで訓練した場合は、高い性能を発揮した。our-of-domain(SAMSum; Dialogue要約のデータ)データでも高い性能を得た。

# Ablation

## ハードネガティブの生成方法

Data Augmentationは、swapping entity nouns, randomly dropping wordsの組み合わせが最も良かった。また、Lexical Negativesは、様々なデータセットで一貫して性能が良かったが、Model NegativesはCNN/DailyMailに対してしか有効ではなかった。これはおそらく、同じタスク(テストデータと同じデータ)でないと、Model Negativesは機能しないことを示唆している。ただし、Model Negativesを入れたら、何もしないよりも性能向上するから、何らかの理由でlexical negativesが生成できない場合はこっち使っても有用である。

## Model Size

でかい方が良い。in-domainならBaseでもそれなりの性能だけど、結局LARGEの方が強い。

## Datasets

異なるデータセットでもtransferがうまく機能している。驚いたことにデータセットをmixingするとあまりうまくいかず、単体のデータセットで訓練したほうが性能が良い。

LongT5を見ると、T5よりもCorrelationが低く難易度が高い。

最終的に英語の要約を評価をする場合でも、Multilingual(別言語)で訓練しても高いCorrelationを示すこともわかった。

## Dataset Size

サンプル数が小さくても有効に働く。しかし、out-domainのデータの場合は、たとえば、512件の場合は性能が低く少しexampleを増やさなければならない。

#Pocket #NLP #Evaluation #LLM-as-a-Judge Issue Date: 2023-08-13 GPTScore: Evaluate as You Desire, Jinlan Fu+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 本研究では、生成型AIの評価における課題を解決するために、GPTScoreという評価フレームワークを提案しています。GPTScoreは、生成されたテキストを評価するために、生成型事前学習モデルの新たな能力を活用しています。19の事前学習モデルを探索し、4つのテキスト生成タスクと22の評価項目に対して実験を行いました。結果は、GPTScoreが自然言語の指示だけでテキストの評価を効果的に実現できることを示しています。この評価フレームワークは、注釈付きサンプルの必要性をなくし、カスタマイズされた多面的な評価を実現することができます。 Comment

BERTScoreと同様、評価したいテキストの対数尤度で評価している

BERTScoreよりも相関が高く、instructionによって性能が向上することが示されている

#Pocket #NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-13 Large Language Models are Diverse Role-Players for Summarization Evaluation, Ning Wu+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 本研究では、テキスト要約の評価フレームワークを提案し、生成されたテキストと参照テキストを客観的および主観的な側面から比較することで包括的な評価を行います。具体的には、ロールプレイヤーのプロンプティングメカニズムを使用してテキストの評価をモデル化し、コンテキストベースのプロンプティングメカニズムを導入して動的なロールプレイヤープロファイルを生成します。さらに、バッチプロンプティングに基づいたマルチロールプレイヤープロンプティング技術を使用して複数の評価結果を統合します。実験結果は、提案モデルが競争力があり、人間の評価者と高い一致性を持つことを示しています。 #Pocket #NLP #Evaluation #Factuality Issue Date: 2023-08-13 ChatGPT as a Factual Inconsistency Evaluator for Text Summarization, Zheheng Luo+, N_A, arXiv'23 GPT Summary- 事前学習された言語モデルによるテキスト要約の性能向上が注目されているが、生成された要約が元の文書と矛盾することが問題となっている。この問題を解決するために、効果的な事実性評価メトリクスの開発が進められているが、計算複雑性や不確実性の制約があり、人間の判断との一致に限定されている。最近の研究では、大規模言語モデル(LLMs)がテキスト生成と言語理解の両方で優れた性能を示していることがわかっている。本研究では、ChatGPTの事実的な矛盾評価能力を評価し、バイナリエンテイルメント推論、要約ランキング、一貫性評価などのタスクで優れた性能を示した。ただし、ChatGPTには語彙的な類似性の傾向や誤った推論、指示の不適切な理解などの制限があることがわかった。 #Metrics #NLP #Dataset #Evaluation Issue Date: 2023-07-18 Revisiting the Gold Standard: Grounding Summarization Evaluation with Robust Human Evaluation, ACL'23 GPT Summary- 要約の評価には人間の評価が重要ですが、既存の評価方法には問題があります。そこで、私たちは新しい要約の重要性プロトコルを提案し、大規模な人間評価データセットを収集しました。さらに、異なる評価プロトコルを比較し、自動評価指標を評価しました。私たちの研究結果は、大規模言語モデルの評価に重要な示唆を与えます。 #NaturalLanguageGeneration #NLP #Abstractive #Factuality Issue Date: 2023-07-18 Improving Factuality of Abstractive Summarization without Sacrificing Summary Quality, ACL'23 GPT Summary- 事実性を意識した要約の品質向上に関する研究はあるが、品質を犠牲にすることなく事実性を向上させる手法がほとんどない。本研究では「Effective Factual Summarization」という技術を提案し、事実性と類似性の指標の両方で大幅な改善を示すことを示した。トレーニング中に競合を防ぐために2つの指標を組み合わせるランキング戦略を提案し、XSUMのFactCCでは最大6ポイント、CNN/DMでは11ポイントの改善が見られた。また、類似性や要約の抽象性には負の影響を与えない。 #NaturalLanguageGeneration #NLP #Abstractive #Extractive Issue Date: 2023-07-18 Abstractive Summarizers are Excellent Extractive Summarizers, ACL'23 GPT Summary- 本研究では、抽出型要約と要約型要約の相乗効果を探求し、シーケンス・トゥ・シーケンス・アーキテクチャを使用した3つの新しい推論アルゴリズムを提案しています。これにより、要約型システムが抽出型システムを超えることができることを示しました。また、要約型システムは抽出型のオラクル要約にさらされることなく、両方の要約を単一のモデルで生成できることも示しました。これは、抽出型ラベルの必要性に疑問を投げかけるものであり、ハイブリッドモデルの有望な研究方向を示しています。 #NaturalLanguageGeneration #NLP #Extractive #Faithfulness Issue Date: 2023-07-18 Extractive is not Faithful: An Investigation of Broad Unfaithfulness Problems in Extractive Summarization, ACL'23 GPT Summary- 本研究では、抽出的な要約の不正確さの問題について議論し、それを5つのタイプに分類します。さらに、新しい尺度であるExtEvalを提案し、不正確な要約を検出するために使用することを示します。この研究は、抽出的な要約の不正確さに対する認識を高め、将来の研究に役立つことを目指しています。 Comment

Extractive SummarizatinoのFaithfulnessに関する研究。

>抽出的な要約は抽象的な要約の一般的な不正確さの問題にはあまり影響を受けにくいですが、それは抽出的な要約が正確であることを意味するのでしょうか?結論はノーです。

>本研究では、抽出的な要約に現れる広範な不正確さの問題(非含意を含む)を5つのタイプに分類

>不正確な共参照、不完全な共参照、不正確な談話、不完全な談話、および他の誤解を招く情報が含まれます。

>私たちは、16の異なる抽出システムによって生成された1600の英語の要約を人間にラベル付けするように依頼しました。その結果、要約の30%には少なくとも5つの問題のうちの1つが存在することがわかりました。

おもしろい。

#NaturalLanguageGeneration #NLP #Dataset #Conversation Issue Date: 2023-07-15 MeetingBank: A Benchmark Dataset for Meeting Summarization, ACL'23 GPT Summary- 会議の要約技術の開発には注釈付きの会議コーパスが必要ですが、その欠如が問題となっています。本研究では、新しいベンチマークデータセットであるMeetingBankを提案しました。MeetingBankは、会議議事録を短いパッセージに分割し、特定のセグメントと対応させることで、会議の要約プロセスを管理しやすいタスクに分割することができます。このデータセットは、会議要約システムのテストベッドとして利用できるだけでなく、一般の人々が議会の意思決定の仕組みを理解するのにも役立ちます。ビデオリンク、トランスクリプト、参照要約などのデータを一般に公開し、会議要約技術の開発を促進します。 #NaturalLanguageGeneration #Controllable #NLP #Dataset #Factuality Issue Date: 2023-07-15 On Improving Summarization Factual Consistency from Natural Language Feedback, ACL'23 GPT Summary- 本研究では、自然言語の情報フィードバックを活用して要約の品質とユーザーの好みを向上させる方法を調査しました。DeFactoという高品質なデータセットを使用して、要約の編集や修正に関する自然言語生成タスクを研究しました。また、微調整された言語モデルを使用して要約の品質を向上させることも示しました。しかし、大規模な言語モデルは制御可能なテキスト生成には向いていないことがわかりました。 #Survey #NLP #Abstractive #Conversation Issue Date: 2023-07-15 [TACL] Abstractive Meeting Summarization: A Survey, TACL'23 GPT Summary- 会議の要約化において、深層学習の進歩により抽象的要約が改善された。本論文では、抽象的な会議の要約化の課題と、使用されているデータセット、モデル、評価指標について概説する。 #NLP #Abstractive #pretrained-LM #InstructionTuning Issue Date: 2023-07-13 Z-Code++: A Pre-trained Language Model Optimized for Abstractive Summarization, ACL'23 GPT Summary- この論文では、新しい事前学習言語モデルであるZ-Code++を提案し、抽象的なテキスト要約に最適化されています。Z-Code++は、2つのフェーズの事前学習とディセントラル化アテンション層、およびエンコーダー内のフュージョンを使用しています。このモデルは、低リソースの要約タスクで最先端の性能を発揮し、パラメータ効率的であり、他の競合モデルを大幅に上回ります。 #NeuralNetwork #NLP #Abstractive #EACL Issue Date: 2022-09-02 Long Document Summarization with Top-down and Bottom-up Inference, Pang+, Salesforce Research, EACL'23 Comment

日本語解説:

https://zenn.dev/ty_nlp/articles/9f5e5dd3084dbd

以下、上記日本語解説記事を読んで理解した内容をまとめます。ありがとうございます。

# 概要

基本的にTransformerベースのモデル(e.g. BERTSum, BART, PEGASUS, GPT-2, T5)ではself-attentionの計算量が入力トークン数Nに対してO(N^2)でかかり、入力の二乗のオーダーで計算量が増えてしまう。

これを解消するためにself-attentionを計算する範囲をウィンドウサイズで制限するLongformerや、BigBardなどが提案されてきたが、どちらのモデルも離れたトークン間のattentionの情報が欠落するため、長距離のトークン間の関係性を捉えにくくなってしまう問題があった。

そこで、top-down transformerではセグメント(セグメントはテキストでいうところの文)という概念を提唱し、tokenからsegmentのrepresentationを生成しその後self-attentionでsegment間の関係性を考慮してsegmentのrepresentationを生成するbottom-up inference、各tokenとsegmentの関係性を考慮しし各tokenのrepresentationを学習するtop-down inferenceの2つの構造を利用した。bottom-up inferenceにおいてsegmentのrepresentationを計算する際にpoolingを実施するが、adapoolingと呼ばれる重要なトークンに重み付けをし、その重みを加味した加重平均によりプーリングを実施する。これにより、得られた各トークンの表現は、各セグメントとの関連度の情報を含み(セグメントの表現は各セグメント間のattentnionに基づいて計算されているため; bottom-up inference)、かつ各トークンと各セグメント間との関連度も考慮して計算されているため(top-down inference)、結果的に離れたトークン間の関連度を考慮したrepresentationが学習される(下図)。

(図は上記記事からお借りいたしました)

各attentionの計算量は表のようになり、M, wはNよりも遥かに小さいため、O(N^2)よりも遥かに小さい計算量で計算できる。

(こちらも上記記事からお借りいたしました)

# 実験(日本語解説より)

## データセット

## 結果

### PubMedとarXiv

### CNN-DailyMail

### TVMegasSiteとForeverDreaming

### BookSum-Chapter-Level

### BookSum-Book-Level

## 所感

CNN-DailyMailのようなinput wordsが900程度のデータではcomparableな結果となっているが、input wordsが長い場合は先行研究をoutperformしている。BookSum-Chapter Levelにおいて、Longformer, BigBirdの性能が悪く、BART, T5, Pegasusの性能が良いのが謎い。

てかinput wordsが3000~7000程度のデータに対して、どうやってBARTやらT5やらを実装できるんだろう。大抵512 tokenくらいが限界だと思っていたのだが、どうやったんだ・・・。

>The maximum document lengths for PubMed, arXiv, CNN-DM,

TVMegaSite, ForeverDreaming, BookSum are 8192, 16384, 1024, 12288, 12288, 12288, respectively

これは、たとえばBookSumの場合は仮にinputの長さが11万とかあったとしても、12288でtruncateしたということだろうか。まあなんにせよ、頑張ればこのくらいの系列長のモデルを学習できるということか(メモリに乗るのか・・・?どんな化け物マシンを使っているのか)。

>We first train a top-down transformer on the chapter-level data and then fine-tune it on the book-level

data. The inputs to the book-level model are (1) the concatenated chapter reference summaries in

training or (2) the concatenated chapter summaries generated by the chapter-level model in testing.

The chapter-to-book curriculum training is to mitigate the scarcity of book-level data. The recursive

summarization of chapters and then books can be considered abstractive content selection applied

to book data, and is used to address the extremely long length of books.

BookLevel Summarizationでは、データ数が300件程度しかなく、かつinput wordsがでかすぎる。これに対処するために、まずtop-down transformerをchapter-level_ dataで訓練して、その後book-level dataでfine-tuning。book-level dataでfine-tuningする際には、chapterごとのreference summaryをconcatしたものを正解とし、chapter-level modelが生成したchapterごとのsummaryをconcatしたものをモデルが生成した要約として扱った、という感じだろうか。まずchapter levelで学習しその後book levelで学習するcurriculum learningっぽいやり方がbook-level dataの不足を緩和してくれる。bookの要約を得るためにchapterを再帰的に要約するようなアプローチは、book dataに対するcontent selectionとしてみなすことができ、おそろしいほど長い入力の対処にもなっている、という感じだろうか。

#BeamSearch #NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP #ACL Issue Date: 2023-08-16 BRIO: Bringing Order to Abstractive Summarization, Yixin Liu+, N_A, ACL'22 GPT Summary- 従来の抽象的要約モデルでは、最尤推定を使用して訓練されていましたが、この方法では複数の候補要約を比較する際に性能が低下する可能性があります。そこで、非確定論的な分布を仮定し、候補要約の品質に応じて確率を割り当てる新しい訓練パラダイムを提案しました。この手法により、CNN/DailyMailとXSumのデータセットで最高の結果を達成しました。さらに、モデルが候補要約の品質とより相関のある確率を推定できることも示されました。 Comment

ビーム内のトップがROUGEを最大化しているとは限らなかったため、ROUGEが最大となるような要約を選択するようにしたら性能爆上げしましたという研究。

実質現在のSoTA

#NaturalLanguageGeneration #Metrics #Pocket #NLP #Evaluation #Reference-based Issue Date: 2023-08-14 SMART: Sentences as Basic Units for Text Evaluation, Reinald Kim Amplayo+, N_A, arXiv'22 GPT Summary- 本研究では、テキスト生成の評価指標の制限を緩和するために、新しい指標であるSMARTを提案する。SMARTは文を基本的なマッチング単位とし、文のマッチング関数を使用して候補文と参照文を評価する。また、ソースドキュメントの文とも比較し、評価を可能にする。実験結果は、SMARTが他の指標を上回ることを示し、特にモデルベースのマッチング関数を使用した場合に有効であることを示している。また、提案された指標は長い要約文でもうまく機能し、特定のモデルに偏りが少ないことも示されている。 #Metrics #Pocket #NLP #Evaluation #Reference-free #Reference-based Issue Date: 2023-08-13 FFCI: A Framework for Interpretable Automatic Evaluation of Summarization, Fajri Koto+, N_A, JAIR'22 GPT Summary- 本論文では、FFCIという細かい要約評価のためのフレームワークを提案しました。このフレームワークは、信頼性、焦点、カバレッジ、および文間の連続性の4つの要素から構成されています。新しいデータセットを構築し、評価メトリックとモデルベースの評価方法をクロス比較することで、FFCIの4つの次元を評価するための自動的な方法を開発しました。さまざまな要約モデルを評価し、驚くべき結果を得ました。 Comment

先行研究でどのようなMetricが利用されていて、それらがどういった観点のMetricなのかや、データセットなど、非常に細かくまとまっている。

Faithfulness(ROUGE, STS-Score, BERTScoreに基づく), Focus and Coverage (Question Answering basedな手法に基づく), Inter-Sentential Coherence (NSPに基づく)メトリックを組み合わせることを提案している。

#NaturalLanguageGeneration #Metrics #Pocket #NLP #Evaluation #Reference-based Issue Date: 2023-08-13 InfoLM: A New Metric to Evaluate Summarization & Data2Text Generation, Pierre Colombo+, N_A, AAAI'22 GPT Summary- 自然言語生成システムの品質評価は高価であり、人間の注釈に頼ることが一般的です。しかし、自動評価指標を使用することもあります。本研究では、マスクされた言語モデルを使用した評価指標であるInfoLMを紹介します。この指標は同義語を処理することができ、要約やデータ生成の設定で有意な改善を示しました。 #NaturalLanguageGeneration #Metrics #Pocket #NLP #Evaluation #Reference-based Issue Date: 2023-08-13 WIDAR -- Weighted Input Document Augmented ROUGE, Raghav Jain+, N_A, ECIR'22 GPT Summary- 自動テキスト要約の評価において、ROUGEメトリックには制約があり、参照要約の利用可能性に依存している。そこで、本研究ではWIDARメトリックを提案し、参照要約だけでなく入力ドキュメントも使用して要約の品質を評価する。WIDARメトリックは一貫性、整合性、流暢さ、関連性の向上をROUGEと比較しており、他の最先端のメトリックと同等の結果を短い計算時間で得ることができる。 #NLP #Evaluation #LM-based #Factuality Issue Date: 2023-08-13 SummaC: Re-Visiting NLI-based Models for Inconsistency Detection in Summarization, Laban+, TACL'22 GPT Summary- 要約の領域では、入力ドキュメントと要約が整合していることが重要です。以前の研究では、自然言語推論(NLI)モデルを不整合検出に適用するとパフォーマンスが低下することがわかりました。本研究では、NLIを不整合検出に再評価し、過去の研究での入力の粒度の不一致が問題であることを発見しました。新しい手法SummaCConvを提案し、NLIモデルを文単位にドキュメントを分割してスコアを集計することで、不整合検出に成功裏に使用できることを示しました。さらに、新しいベンチマークSummaCを導入し、74.4%の正確さを達成し、先行研究と比較して5%の改善を実現しました。 #Metrics #NLP #Evaluation #Factuality Issue Date: 2023-08-13 TRUE: Re-evaluating Factual Consistency Evaluation, Or Honovich+, N_A, the Second DialDoc Workshop on Document-grounded Dialogue and Conversational Question Answering'22 GPT Summary- 事実の整合性メトリックの包括的な調査と評価であるTRUEを紹介。さまざまな最先端のメトリックと11のデータセットを対象に行った結果、大規模なNLIおよび質問生成・回答ベースのアプローチが強力で補完的な結果を達成することがわかった。TRUEをモデルおよびメトリックの開発者の出発点として推奨し、さらなる評価方法の向上に向けた進歩を期待している。 Comment

FactualConsistencyに関するMetricが良くまとまっている

#NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 MaskEval: Weighted MLM-Based Evaluation for Text Summarization and Simplification, Yu Lu Liu+, N_A, arXiv'22 GPT Summary- 本研究では、テキストの要約と簡素化のための参照のない評価尺度であるMaskEvalを提案しています。MaskEvalは、候補テキストとソーステキストの連結に対してマスクされた言語モデリングを行い、重要な品質の側面ごとに相対的な重要性を調整することができます。さらに、英語の要約と簡素化における人間の判断との相関に基づいて、その効果を示し、両方のタスク間での転移シナリオを探索します。 #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 Play the Shannon Game With Language Models: A Human-Free Approach to Summary Evaluation, Nicholas Egan+, N_A, AAAI'22 GPT Summary- この研究では、事前学習済み言語モデルを使用して、参照フリーの要約評価指標を提案します。これにより、要約の品質を測定するための新しい手法が開発されます。また、提案手法が人間の判断と高い相関関係を持つことが実証されます。 #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 Reference-free Summarization Evaluation via Semantic Correlation and Compression Ratio, Liu+, NAACL'22 GPT Summary- 本研究では、参照ベースの評価方法の柔軟性の欠如を解消するために、事前学習済み言語モデルを使用して自動参照フリーの評価指標を提案します。この指標は、要約の意味的な分布と圧縮率を考慮し、人間の評価とより一致していることが実験で示されました。 #NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-13 Re-Examining System-Level Correlations of Automatic Summarization Evaluation Metrics, Deutsch+, NAACL'22 GPT Summary- 本研究では、自動要約評価尺度のシステムレベルの相関に関する不整合を修正するための変更を提案しています。具体的には、全テストセットを使用して自動評価尺度のシステムスコアを計算し、実際のシナリオでよく見られる自動スコアのわずかな差によって分離されたシステムのペアに対してのみ相関を計算することを提案しています。これにより、より正確な相関推定と高品質な人間の判断の収集が可能となります。 #NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-13 Does Summary Evaluation Survive Translation to Other Languages?, Braun+, NAACL'22 GPT Summary- 要約データセットの作成は費用と時間がかかるが、機械翻訳を使用して既存のデータセットを他の言語に翻訳することで、追加の言語での使用が可能になる。この研究では、英語の要約データセットを7つの言語に翻訳し、自動評価尺度によるパフォーマンスを比較する。また、人間と自動化された要約のスコアリング間の相関を評価し、翻訳がパフォーマンスに与える影響も考慮する。さらに、データセットの再利用の可能性を見つけるために、特定の側面に焦点を当てる。 #Metrics #NLP #Evaluation #TrainedMetrics Issue Date: 2023-08-13 SummScore: A Comprehensive Evaluation Metric for Summary Quality Based on Cross-Encoder, Wuhang Lin+, N_A, arXiv'22 GPT Summary- 要約の品質評価メトリクスの問題を解決するために、SummScoreという包括的な評価メトリクスを提案する。SummScoreはCrossEncoderに基づいており、要約の多様性を抑制せずに要約の品質を評価することができる。さらに、SummScoreは一貫性、一貫性、流暢さ、関連性の4つの側面で評価することができる。実験結果は、SummScoreが既存の評価メトリクスを上回ることを示している。また、SummScoreの評価結果を16の主要な要約モデルに提供している。 #NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 SueNes: A Weakly Supervised Approach to Evaluating Single-Document Summarization via Negative Sampling, Bao+, NAACL'22 GPT Summary- 従来の自動要約評価メトリックは語彙の類似性に焦点を当てており、意味や言語的な品質を十分に捉えることができない。参照要約が必要であるためコストがかかる。本研究では、参照要約が存在しない弱教師あり要約評価手法を提案する。既存の要約データセットを文書と破損した参照要約のペアに変換してトレーニングする。ドメイン間のテストでは、提案手法がベースラインを上回り、言語的な品質を評価する上で大きな利点を示した。 #NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 PrefScore: Pairwise Preference Learning for Reference-free Summarization Quality Assessment, Luo+, COLING'22 GPT Summary- 人間による参照要約のない機械生成の要約の評価を行うために、ブラッドリー・テリーのパワーランキングモデルを使用して要約の優劣を判断する方法を提案する。実験結果は、この方法が人間の評価と高い相関を持つスコアを生成できることを示している。 #Pocket #NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-13 How to Find Strong Summary Coherence Measures? A Toolbox and a Comparative Study for Summary Coherence Measure Evaluation, Steen+, COLING'22 GPT Summary- 要約の一貫性を自動的に評価することは重要であり、さまざまな方法が提案されていますが、異なるデータセットと評価指標を使用して評価されるため、相対的なパフォーマンスを理解することが困難です。本研究では、要約の一貫性モデリングのさまざまな方法について調査し、新しい分析尺度を導入します。現在の自動一貫性尺度はすべての評価指標において信頼性のある一貫性スコアを割り当てることができませんが、大規模言語モデルは有望な結果を示しています。 #NeuralNetwork #Analysis #Pocket #NLP #IJCNLP #AACL #Repetition Issue Date: 2023-08-13 Self-Repetition in Abstractive Neural Summarizers, Nikita Salkar+, N_A, AACL-IJCNLP'22 GPT Summary- 私たちは、BART、T5、およびPegasusという3つのニューラルモデルの出力における自己繰り返しの分析を行いました。これらのモデルは、異なるデータセットでfine-tuningされています。回帰分析によると、これらのモデルは入力の出力要約間でコンテンツを繰り返す傾向が異なることがわかりました。また、抽象的なデータや定型的な言語を特徴とするデータでのfine-tuningでは、自己繰り返しの割合が高くなる傾向があります。定性的な分析では、システムがアーティファクトや定型フレーズを生成することがわかりました。これらの結果は、サマライザーのトレーニングデータを最適化するための手法の開発に役立つ可能性があります。 #Pocket #NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-13 Universal Evasion Attacks on Summarization Scoring, Wenchuan Mu+, N_A, BlackboxNLP workshop on ACL'22 GPT Summary- 要約の自動評価は重要であり、その評価は複雑です。しかし、これまで要約の評価は機械学習のタスクとは考えられていませんでした。本研究では、自動評価の堅牢性を探るために回避攻撃を行いました。攻撃システムは、要約ではない文字列を予測し、一般的な評価指標であるROUGEやMETEORにおいて優れた要約器と競合するスコアを達成しました。また、攻撃システムは最先端の要約手法を上回るスコアを獲得しました。この研究は、現在の評価システムの堅牢性の低さを示しており、要約スコアの開発を促進することを目指しています。 #Pocket #NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-13 DocAsRef: A Pilot Empirical Study on Repurposing Reference-Based Summary Quality Metrics Reference-Freely, Forrest Sheng Bao+, N_A, arXiv'22 GPT Summary- 参照ベースと参照フリーの要約評価メトリックがあります。参照ベースは正確ですが、制約があります。参照フリーは独立していますが、ゼロショットと正確さの両方を満たせません。本研究では、参照ベースのメトリックを使用してゼロショットかつ正確な参照フリーのアプローチを提案します。実験結果は、このアプローチが最も優れた参照フリーのメトリックを提供できることを示しています。また、参照ベースのメトリックの再利用と追加の調整についても調査しています。 #Metrics #Tools #NLP #Dataset #Evaluation #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2023-08-13 SummEval: Re-evaluating Summarization Evaluation, Fabbri+, TACL'21 Comment

自動評価指標が人手評価の水準に達しないことが示されており、結局のところROUGEを上回る自動性能指標はほとんどなかった。human judgmentsとのKendall;'s Tauを見ると、chrFがCoherenceとRelevance, METEORがFluencyで上回ったのみだった。また、LEAD-3はやはりベースラインとしてかなり強く、LEAD-3を上回ったのはBARTとPEGASUSだった。

#NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-13 How to Evaluate a Summarizer: Study Design and Statistical Analysis for Manual Linguistic Quality Evaluation, Steen+, EACL'21 GPT Summary- 要約システムの評価方法についての調査結果を報告しました。要約の言語的品質についての評価実験を行い、最適な評価方法は側面によって異なることを示しました。また、研究パラメータや統計分析方法についても問題点を指摘しました。さらに、現行の方法では固定された研究予算の下では信頼性のある注釈を提供できないことを強調しました。 Comment

要約の人手評価に対する研究

#NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-13 Reliability of Human Evaluation for Text Summarization: Lessons Learned and Challenges Ahead, Iskender+, EACL'21 GPT Summary- 人間評価の信頼性に関する研究では、参加者の情報や実験の詳細が提供されていないことが多い。また、人間評価の信頼性に影響を与える要因についても研究されていない。そこで、私たちは人間評価実験を行い、参加者の情報や実験の詳細を提供し、異なる実験結果を比較した。さらに、専門家と非専門家の評価の信頼性を確保するためのガイドラインを提供し、信頼性に影響を与える要因を特定した。 Comment

要約の人手評価に対する信頼性に関して研究。人手評価のガイドラインを提供している。

#NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 The Feasibility of Embedding Based Automatic Evaluation for Single Document Summarization, EMNLP-IJCNLP'21, Sun+ Comment

__translate: ROUGE is widely used to automatically evaluate summarization systems. However, ROUGE measures semantic overlap between a system summary and a human reference on word-string level, much at odds with the contemporary treatment of semantic meaning. Here we present a suite of experiments on using distributed representations for evaluating summarizers, both in reference-based and in reference-free setting. Our experimental results show that the max value over each dimension of the summary ELMo word embeddings is a good representation that results in high correlation with human ratings. Averaging the cosine similarity of all encoders we tested yields high correlation with manual scores in reference-free setting. The distributed representations outperform ROUGE in recent corpora for abstractive news summarization but are less good on test data used in past evaluations.

C-ELMO/C-SBERT

#NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 A Training-free and Reference-free Summarization Evaluation Metric via Centrality-weighted Relevance and Self-referenced Redundancy, Chen+, ACL-IJCNLP'21 GPT Summary- 参照ベースと教師ありの要約評価指標の制約を回避するために、トレーニングフリーかつ参照フリーの要約評価指標を提案する。この指標は、文の中心性によって重み付けされた概念参照と要約との関連性スコアと、自己参照の冗長性スコアから構成される。関連性スコアは擬似参照と要約との間で計算され、重要度のガイダンスを提供する。要約の冗長性スコアは要約内の冗長な情報を評価するために計算される。関連性スコアと冗長性スコアを組み合わせて、要約の最終評価スコアを生成する。徹底的な実験により、提案手法が既存の手法を大幅に上回ることが示された。ソースコードはGitHubで公開されている。 #NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free #QA-based Issue Date: 2023-08-13 QuestEval: Summarization Asks for Fact-based Evaluation, Thomas Scialom+, N_A, EMNLP'21 GPT Summary- 要約の評価は未解決の課題であり、既存の評価指標は限定的であり、人間の判断との相関が低い。そこで、本研究では質問応答モデルを利用した評価指標QuestEvalを提案する。QuestEvalは正解の参照を必要とせず、一貫性、結束性、流暢さ、関連性の4つの評価次元において人間の判断との相関を大幅に改善することが実験により示された。 Comment

QuestEval

# 概要

SummEval: Re-evaluating Summarization Evaluation, Fabbri+, TACL'21

によって提案されてきたメトリックがROUGEに勝てていないことについて言及し、より良い指標を提案。

- precision / recall-based な QA metricsを利用してよりロバスト

- 生成されるqueryのsaliencyを学習する手法を提案することで、information selectionの概念を導入した

- CNN/Daily Mail, XSUMで評価した結果、SoTAな結果を獲得し、特にFactual Consistencyの評価に有用なことを示した

# Question-based framework

prerainedなT5を利用しQAに回答するcomponent(question, Textがgivenな時answerを生成するモデル)を構築する。text Tに対するquery qに対してrと回答する確率をQ_A(r|T, q)とし、Q_A(T, q)をモデルによってgreedyに生成された回答とする。Questionが与えられた時、Summary内に回答が含まれているかは分からない。そのため、unanswerable token εもQA componentに含める。

QG componentとしては、answer-source documentが与えられたときに人間が生成したquestionを生成できるようfinetuningされたT5モデルを利用する。テスト時は、ソースドキュメントと、システム要約がgivenなときに、はじめにQG modelを条件付けするためのanswerのsetを選択する。Asking and Answering Questions to Evaluate the Factual Consistency of Summaries, Wang, ACL'20

にならい、ソースドキュメントの全ての固有名詞と名詞をanswerとみなす。そして、それぞれの選択されたanswerごとに、beam searchを用いてquestionを生成する。そして、QAモデルが誤った回答をした場合、そのようなquestionはフィルタリングする。text Tにおいて、Q_A(T, q) = rとなるquestion-answer pairs (q, r)の集合を、Q_G(T)と表記する。

# QuestEval metric

## Precision

source documentをD, システム要約をSとしたときに、Precision, Recallを以下の式で測る:

question生成時は要約から生成し、生成されたquestionに回答する際はsource documentを利用し、回答の正誤に対してF1スコアを測定する。F1スコアは、ground truthと予測された回答を比較することによって測定され、回答がexact matchした場合に1, common tokenが存在しない場合に0を返す。D, Sで条件付けされたときに、回答が変わってしまう場合は要約がinconsistentだとみなせる、というintuitionからきている。

## Recall

要約はfactual informationを含むべきのみならず(precision)、ソーステキストの重要な情報を含むべきである(recall)。Answers Unite! Unsupervised Metrics for Reinforced Summarization Models, Scialom+, EMNLP-IJCNLP'19

をquery weighter Wを導入することで拡張し、recallを下記で定義する:

ここで、Q_G(D)は、ソーステキストDにおけるすべてのQA pairの集合、W(q, D)はDに対するqの重みである。

## Answerability and F1

Factoid QAモデルは一般的に、predicted answerとground truthのoverlapによって(F1)評価されている。しかし"ACL"と"Association for Computational Linguistics"のように、同じ回答でも異なる方法で表現される可能性がある。この例では、F1スコアは0となる(共通のtokenがないため)。

これを回避するために、Answers Unite! Unsupervised Metrics for Reinforced Summarization Models, Scialom+, EMNLP-IJCNLP'19

と同様に1-Q_A(ε)を利用する。

QG component, QA componentで利用するT5は、それぞれ[SQuAD-v2]( https://huggingface.co/datasets/squad_v2)と、NewsQAデータセット NewsQA: A Machine Comprehension Dataset, Adam Trischler+, N/A, arXiv'16 によってfinetuningしたものを利用する。

#Metrics #NLP #Evaluation #LM-based #Factuality Issue Date: 2023-08-13 Compression, Transduction, and Creation: A Unified Framework for Evaluating Natural Language Generation, Deng+, EMNLP''21 GPT Summary- 本研究では、自然言語生成(NLG)タスクの評価において、情報の整合性を重視した統一的な視点を提案する。情報の整合性を評価するための解釈可能な評価指標のファミリーを開発し、ゴールドリファレンスデータを必要とせずに、さまざまなNLGタスクの評価を行うことができることを実験で示した。 Comment

CTC

#Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free #LM-based #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2023-08-13 BARTSCORE: Evaluating Generated Text as Text Generation, Yuan+ (w_ Neubig氏), NeurIPS'21 GPT Summary- 本研究では、生成されたテキストの評価方法について検討しました。具体的には、事前学習モデルを使用してテキスト生成の問題をモデル化し、生成されたテキストを参照出力またはソーステキストに変換するために訓練されたモデルを使用しました。提案したメトリックであるBARTSCOREは、情報量、流暢さ、事実性などの異なる視点のテキスト評価に柔軟に適用できます。実験結果では、既存のトップスコアリングメトリックを上回る性能を示しました。BARTScoreの計算に使用するコードは公開されており、インタラクティブなリーダーボードも利用可能です。 Comment

BARTScore

# 概要

ソーステキストが与えられた時に、BARTによって生成テキストを生成する尤度を計算し、それをスコアとする手法。テキスト生成タスクをテキスト生成モデルでスコアリングすることで、pre-trainingされたパラメータをより有効に活用できる(e.g. BERTScoreやMoverScoreなどは、pre-trainingタスクがテキスト生成ではない)。BARTScoreの特徴は

1. parameter- and data-efficientである。pre-trainingに利用されたパラメータ以外の追加パラメータは必要なく、unsupervisedなmetricなので、human judgmentのデータなども必要ない。

2. 様々な観点から生成テキストを評価できる。conditional text generation problemにすることでinformativeness, coherence, factualityなどの様々な観点に対応可能。

3. BARTScoreは、(i) pre-training taskと類似したpromptを与えること、(ii) down stream generation taskでfinetuningすること、でより高い性能を獲得できる

BARTScoreを16種類のデータセットの、7つの観点で評価したところ、16/22において、top-scoring metricsよりも高い性能を示した。また、prompting starategyの有効性を示した。たとえば、シンプルに"such as"というフレーズを翻訳テキストに追加するだけで、German-English MTにおいて3%の性能向上が見られた。また、BARTScoreは、high-qualityなテキスト生成システムを扱う際に、よりロバストであることが分析の結果分かった。

# 前提

## Problem Formulation

生成されたテキストのqualityを測ることを目的とする。本研究では、conditional text generation (e.g. 機械翻訳)にフォーカスする。すなわち、ゴールは、hypothesis h_bar を source text s_barがgivenな状態で生成することである。一般的には、人間が作成したreference r_barが評価の際は利用される。

## Gold-standard Human Evaluation

評価のgold standardは人手評価であり、人手評価では多くの観点から評価が行われる。以下に代表的な観点を示す:

1. Informativeness: ソーステキストのキーアイデアをどれだけ捉えているか

2. Relevance: ソーステキストにあ地して、どれだけconsistentか

3. Fluency formatting problem, capitarlization errorや非文など、どの程度読むのが困難か

4. Coherence: 文間のつながりが、トピックに対してどれだけcoherentか

5. Factuality: ソーステキストに含意されるstatementのみを生成できているか

6. Semantic Coverage: 参照テキスト中のSemantic Content Unitを生成テキストがどれだけカバーできているか

7: Adequacy 入力文に対してアウトプットが同じ意味を出力できているかどうか、あるいは何らかのメッセージが失われる、追加される、歪曲していないかどうか

多くの性能指標は、これらの観点のうちのsubsetをカバーするようにデザインんされている。たとえば、BLEUは、翻訳におけるAdequacyとFluencyをとらえることを目的としている。一方、ROUGEは、semantic coverageを測るためのメトリックである。

BARTScoreは、これらのうち多くの観点を評価することができる。

## Evaluation as Different Tasks

ニューラルモデルを異なる方法で自動評価に活用するのが最近のトレンドである。下図がその分類。この分類は、タスクにフォーカスした分類となっている。

1. Unsupervised Matching: ROUGE, BLEU, CHRF, BERTScore, MoverScoreのように、hypothesisとreference間での意味的な等価性を測ることが目的である。このために、token-levelのマッチングを用いる。これは、distributedな表現を用いる(BERTScore, MoverScore)場合もあれば、discreteな表現を用いる(ROUGE, BLEU, chrF)場合もある。また、意味的な等価性だけでなく、factual consistencyや、source-hypothesis間の関係性の評価に用いることもできると考えられるが先行研究ではやられていなかったので、本研究で可能なことを示す。

2. Supervised Regression: BLEURT, COMET, S^3, VRMのように、regression layer を用いてhuman judgmentをsupervisedに予測する方法である。最近のメトリックtおしては、BLEURT, COMETがあげられ、古典的なものとしては、S^3, VRMがあげられる。

4. Supervised Ranking: COMET, BEERのような、ランキング問題としてとらえる方法もある。これは優れたhypothesisを上位にランキングするようなスコア関数を学習する問題に帰着する。COMETやBEERが例としてあげられ、両者はMTタスクにフォーカスされている。COMETはhunan judgmentsをregressionすることを通じてランキングを作成し、BEERは、多くのシンプルな特徴量を組み合わせて、linear layerでチューニングされる。

5. Text Generation: PRISM, BARTScoreが例として挙げられる。BARTScoreでは、生成されたテキストの評価をpre-trained language modelによるテキスト生成タスクとしてとらえる。基本的なアイデアとしては、高品質のhypothesisは、ソース、あるいはreferenceから容易に生成可能であろう、というものである。これはPRISMを除いて、先行研究ではカバーされていない。BARTScoreは、PRISMとはいくつかの点で異なっている。(i) PRISMは評価をparaphrasing taskとしてとらえており、これが2つの意味が同じテキストを比較する前提となってしまっているため、手法を適用可能な範囲を狭めてしまっている。たとえば、文書要約におけるfactual consistencyの評価では、semantic spaceが異なる2つのテキストを比較する必要があるが、このような例には対応できない。(ii) PRISMはparallel dataから学習しなけえrばならないが、BARTScoreは、pre-trainedなopen-sourceのseq2seq modelを利用できる。(iii) BARTScoreでは、PRISMが検証していない、prompt-basedのlearningもサポートしている。

# BARTScore

## Sequence-to-Sequence Pre-trained Models

pre-trainingされたモデルは、様々な軸で異なっているが、その一つの軸としては訓練時の目的関数である。基本的には2つの大きな変種があり、1つは、language modeling objectives (e.g. MLM)、2つ目は、seq2seq objectivesである。特に、seq2seqで事前学習されたモデルは、エンコーダーとデコーダーによって構成されているため特に条件付き生成タスクに対して適しており、予測はAutoRegressiveに行われる。本研究ではBARTを用いる。付録には、preliminary experimentsとして、BART with T5, PEGASUSを用いた結果も添付する。

## BARTScore

最も一般的なBARTScoreの定式化は下記である。

weighted log probabilityを利用する。このweightsは、異なるトークンに対して、異なる重みを与えることができる。たておば、IDFなどが利用可能であるが、本研究ではすべてのトークンを等価に扱う(uniform weightingだがstopwordを除外、IDFによる重みづけ、事前分布を導入するなど色々試したが、uniform weightingを上回るものがなかった)。

BARTScoreを用いて、様々な方向に用いて生成を行うことができ、異なる評価のシナリオに対応することができる。

- Faithfulness (s -> h):

- hypothesisがどれだけsource textに基づいて生成されているかを測ることができる。シナリオとしては、FactualityやRelevanceなどが考えられる。また、CoherenceやFluencyのように、target textのみの品質を測るためにも用いることができる。

- Precision (r -> h):

- hypothesisがどれだけgold-referenceに基づいてこう良くされているかを亜評価でき、precision-focusedなシナリオに適している

- Recall (h -> r):

- hypothesisから、gold referenceをどれだけ容易に再現できるかを測ることができる。そして、要約タスクのpyramid-basedな評価(i.e. semantic coverage等) に適している。pyramid-scoreはSemantic Content Unitsがどれだけカバーされているかによって評価される。

- F Score (r <-> h):

- 双方向を考慮し、Precisioon / RecallからF値を算出する。この方法は、referenceと生成テキスト間でのsemantic overlap (informativenss, adequacy)などの評価に広く利用される。

# BARTScore Variants

BARTScoreの2つの拡張を提案。(i) xとyをpromptingによって変更する。これにより、評価タスクをpre-training taskと近づける。(ii) パラメータΘを異なるfinetuning taskを考慮して変更する。すなわち、pre-trainingのドメインを、evaluation taskに近づける。

## Prompt

Promptingはinput/outputに対して短いフレーズを追加し、pre-trained modelに対して特定のタスクを遂行させる方法である。BARTにも同様の洞察を簡単に組み込むことができる。この変種をBARTScore-PROMPTと呼ぶ。

prompt zが与えられたときに、それを (i) source textに追加し、新たなsource textを用いてBARTScoreを計算する。(ii) target textの先頭に追加し、new target textに対してBARTScoreを計算する。

## Fine-tuning Task

classification-basedなタスクでfine-tuneされるのが一般的なBERT-based metricとは異なり、BARTScoreはgeneration taskでfine-tuneされるため、pre-training domainがevaluation taskと近い。本研究では、2つのdownstream taskを検証する。

1つめは、summarizationで、BARTをCNNDM datasetでfinetuningする。2つめは、paraphrasingで、summarizationタスクでfinetuningしたBARTをParaBank2 datasetでさらにfinetuningする。

# 実験

## baselines and datasets

### Evaluation Metrics

supervised metrics: COMET, BLEURT

unsupervised: BLEU, ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L, chrF, PRISM, MoverScore, BERTScore

と比較

### Measures for Meta Evaluation

Pearson Correlationでlinear correlationを測る。また、Spearman Correlationで2変数間の単調なcorrelationを測定する(線形である必要はない)。Kendall's Tauを用いて、2つの順序関係の関係性を測る。最後に、Accuracyでfactual textsとnon-factual textの間でどれだけ正しいランキングを得られるかを測る。

### Datasets

Summarization, MT, DataToTextの3つのデータセットを利用。

## Setup

### Prompt Design

seedをparaphrasingすることで、 s->h方向には70個のpromptを、h<->rの両方向には、34のpromptを得て実験で用いた。

### Settings

Summarizationとdata-to-textタスクでは、全てのpromptを用いてデコーダの頭に追加してスコアを計算しスコアを計算した。最終的にすべての生成されたスコアを平均することである事例に対するスコアを求めた(prompt unsembling)。MTについては、事例数が多くcomputational costが多くなってしまうため、WMT18を開発データとし、best prompt "Such as"を選択し、利用した。

BARTScoreを使う際は、gold standard human evaluationがrecall-basedなpyrmid methodの場合はBARTScore(h->r)を用い、humaan judgmentsがlinguistic quality (coherence fluency)そして、factual correctness、あるいは、sourceとtargetが同じモダリティ(e.g. language)の場合は、faitufulness-based BARTScore(s->h)を用いた。最後に、MTタスクとdata-to-textタスクでは、fair-comparisonのためにBARTScore F-score versionを用いた。

## 実験結果

### MT

- BARTScoreはfinetuning tasksによって性能が向上し、5つのlanguage pairsにおいてその他のunsupervised methodsを統計的に優位にoutperformし、2つのlanguage pairでcomparableであった。

-Such asというpromptを追加するだけで、BARTScoreの性能が改善した。特筆すべきは、de-enにおいては、SoTAのsupervised MetricsであるBLEURTとCOMETを上回った。

- これは、有望な将来のmetric designとして「human judgment dataで訓練する代わりに、pre-trained language modelに蓄積された知識をより適切に活用できるpromptを探索する」という方向性を提案している。

### Text Summarization

- vanilla BARTScoreはBERTScore, MoverScoreをInfo perspective以外でlarge marginでうくぁ回った。

- REALSum, SummEval dataseetでの改善は、finetuning taskによってさらに改善した。しかしながら、NeR18では改善しなかった。これは、データに含まれる7つのシステムが容易に区別できる程度のqualityであり、既にvanilla BARTScoreで高いレベルのcorrelationを達成しているからだと考えられる。

- prompt combination strategyはinformativenssに対する性能を一貫して改善している。しかし、fluency, factualityでは、一貫した改善は見られなかった。

Factuality datasetsに対する分析を行った。ゴールは、short generated summaryが、元のlong documentsに対してfaithfulか否かを判定するというものである。

- BARTScore+CNNは、Rank19データにおいてhuman baselineに近い性能を達成し、ほかのベースラインを上回った。top-performingなfactuality metricsであるFactCCやQAGSに対してもlarge marginで上回った。

- paraphraseをfine-tuning taskで利用すると、BARTScoreのパフォーマンスは低下した。これは妥当で、なぜなら二つのテキスト(summary and document)は、paraphrasedの関係性を保持していないからである。

- promptを導入しても、性能の改善は見受けられず、パフォーマンスは低下した。

### Data-to-Text

- CNNDMでfine-tuningすることで、一貫してcorrelationが改善した。

- 加えて、paraphraseデータセットでfinetuningすることで、さらに性能が改善した。

- prompt combination strategyは一貫してcorrelationを改善した。

## Analysis

### Fine-grained Analysis

- Top-k Systems: MTタスクにおいて、評価するシステムをtop-kにし、各メトリックごとにcorrelationの変化を見た。その結果、BARTScoreはすべてのunsupervised methodをすべてのkにおいて上回り、supervised metricのBLEURTも上回った。また、kが小さくなるほど、より性能はsmoothになっていき、性能の低下がなくなっていった。これはつまり、high-quality textを生成するシステムに対してロバストであることを示している。

- Reference Length: テストセットを4つのバケットにreference lengthに応じてブレイクダウンし、Kendall's Tauの平均のcorrelationを、異なるメトリック、バケットごとに言語をまたいで計算した。unsupervised metricsに対して、全てのlengthに対して、引き分けかあるいは上回った。また、ほかのmetricsと比較して、長さに対して安定感があることが分かった。

### Prompt Analysis

(1) semantic overlap (informativeness, pyramid score, relevance), (2) linguistic quality (fluency, coherence), (3) factual correctness (factuality) に評価の観点を分類し、summarizationとdata-to-textをにおけるすべてのpromptを分析することで、promptの効果を分析した。それぞれのグループに対して、性能が改善したpromptの割合を計算した。その結果、semantic overlapはほぼ全てのpromptにて性能が改善し、factualityはいくつかのpromptでしか性能の改善が見られなかった。linguistic qualityに関しては、promptを追加することによる効果はどちらとも言えなかった。

### Bias Analysis

BARTScoreが予測不可能な方法でバイアスを導入してしまうかどうかを分析した。バイアスとは、human annotatorが与えたスコアよりも、値が高すぎる、あるいは低すぎるような状況である。このようなバイアスが存在するかを検証するために、human annotatorとBARTScoreによるランクのサを分析した。これを見ると、BARTScoreは、extractive summarizationの品質を区別する能力がabstractive summarizationの品質を区別する能力よりも劣っていることが分かった。しかしながら、近年のトレンドはabstractiveなseq2seqを活用することなので、この弱点は軽減されている。

# Implications and Future Directions

prompt-augmented metrics: semantic overlapではpromptingが有効に働いたが、linguistic qualityとfactualityでは有効ではなかった。より良いpromptを模索する研究が今後期待される。

Co-evolving evaluation metrics and systems: BARTScoreは、メトリックデザインとシステムデザインの間につながりがあるので、より性能の良いseq2seqシステムが出たら、それをメトリックにも活用することでよりreliableな自動性能指標となることが期待される。

#Metrics #NLP #Evaluation #Reference-based Issue Date: 2023-08-13 Towards Question-Answering as an Automatic Metric for Evaluating the Content Quality of a Summary, Deutsch+, TACL'21 GPT Summary- 要約の品質を評価するための新しい指標であるQAEvalを提案する。QAEvalは質問応答(QA)を使用して要約と参照の情報の重複を測定するため、従来のテキストの重複に基づく指標とは異なる。実験結果から、QAEvalは現在の最先端の指標よりも優れたパフォーマンスを示し、他の評価とも競争力があることがわかった。QAEvalの構成要素を分析することで、その潜在的な上限パフォーマンスは他の自動評価指標を上回り、ゴールドスタンダードのピラミッドメソッドに近づくと推定される。 #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 ESTIME: Estimation of Summary-to-Text Inconsistency by Mismatched Embeddings, Eval4NLP'21 GPT Summary- 私たちは、新しい参照なし要約品質評価尺度を提案します。この尺度は、要約とソースドキュメントの間の潜在的な矛盾を見つけて数えることに基づいています。提案された尺度は、一貫性と流暢さの両方で他の評価尺度よりも専門家のスコアと強い相関を示しました。また、微妙な事実の誤りを生成する方法も紹介しました。この尺度は微妙なエラーに対してより感度が高いことを示しました。 #Tutorial #NLP #Dataset #TACL Issue Date: 2021-10-20 WikiAsp: A Dataset for Multi-domain Aspect-based Summarization, Hayashi+, CMU, TACL'21, NLPコロキウム Comment

◆Aspect-based summarizationのモチベーション

・same source対して、異なるユーザニーズが存在するので、ニーズに関して要約したい

◆Aspect: あるobjectに対する、attributeのようなものを指定?

object: Attention Is All You Need

aspect: Multi-Head Attention

◆Aspect Based Summarizationの歴史

・はじめは”feature”という文言で研究され(04年頃?)

・続いて*keywords*という単語で研究され

・その後Aspectという文言で研究されるようになった

・2008年頃にMcDonaldsらがAspect-Based Summarizationを提案した

・2014年以後?とかにNeural Basedな手法が盛んに研究

◆WikiAspデータセットについて

・Wikipediaを使ったAspect-based dataset

・Wikipediaを書かれるのに利用されたsource document(wikipediaにソースとして引用されているもの)に対し、aspectを各節の見出しとみなし、節のテキストを要約文とみなすことで、データセット生成

・他のAspect-basedデータセットと異なり、ソースデータが長く、要約長も5~6倍程度

・ドメイン数が他データセットは5,6程度に対し、20と膨大

◆ベースラインとして2-stageモデルを採用

first-stage: ソーステキストからROBERTaベースドなclassifierを用いて、sentencesから内包するAspectを閾値を用いて決定

それらをgrouped sentencesとする

two-stage: 各aspectごとにまとまったテキスト集合に対して、要約モデルを適用し、要約を実施する

・要約モデルはUnsupervisedな手法であるTextRankと、Supervisedな手法であるBERTベースな手法を採用

・ドメインごとに評価した結果を見ると、BERTが強いドメインがある一方で、TextRankが強いドメインもあった

-> Extractiveな形で要約されているドメインではTextRankが強く、Abstractiveに要約されているドメインではBERTが強い

-> またBERTは比較的短い要約であればTextRankよりもはるかに良いが、長い要約文になるとTextRankとcomprable(あるいはTextRankの方が良い)程度の性能になる

・ROUGE-2の値がsentence-basedなORACLEを見た時に、他データセットと比較して低いので、Abstractiveな手法が必要なデータセット?

(後からのメモなので少しうろ覚えな部分あり)

Q. ROUGE-2が30とかって直観的にどのくらいのレベルのものなの?ROUGE-2が30とか40とかは高い

・最先端の要約モデルをニュース記事に適用すると、35~40くらいになる。

・このレベルの数値になると、人間が呼んでも違和感がないレベルの要約となっている

Q. 実際に要約文をチェックしてみて、どういう課題を感じるか?

A. Factual Consistencyがすぐに目につく問題で、特にBERTベースな要約文はそう。TextRankはソース文書がノイジーなので、ソース文章を適当に拾ってきただけではFactual Consistencyが良くない(元の文書がかっちりしていない)。流暢性の問題はAbstractiveモデルだと特に問題なくBERT-baseでできる。Aspect-based要約のエラー例としてAspectに則っていないということがある。たとえばオバマの大統領時代の話をきいているのに、幼少時代の話をしているとか。Aspect情報をうまくモデルを扱えていないという点が課題としてある。

出典元(リアルタイムに聴講): 第13回 WikiAsp: A Dataset for Multi-domain Aspect-based Summarization, NLPコロキウム

https://youtu.be/3PIJotX6i_w?si=hX5pXwNL-ovkGSF5

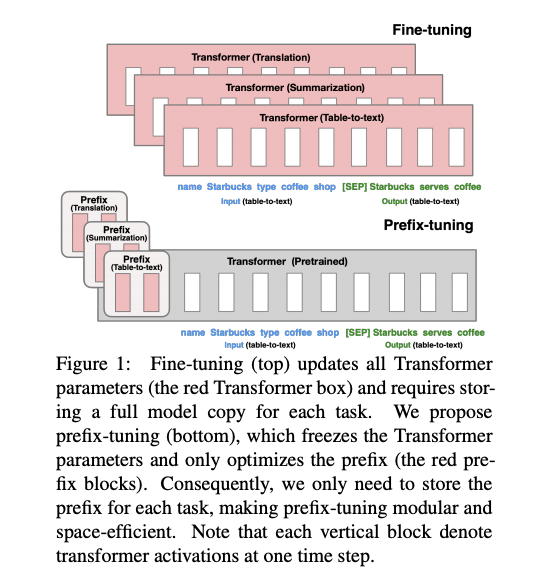

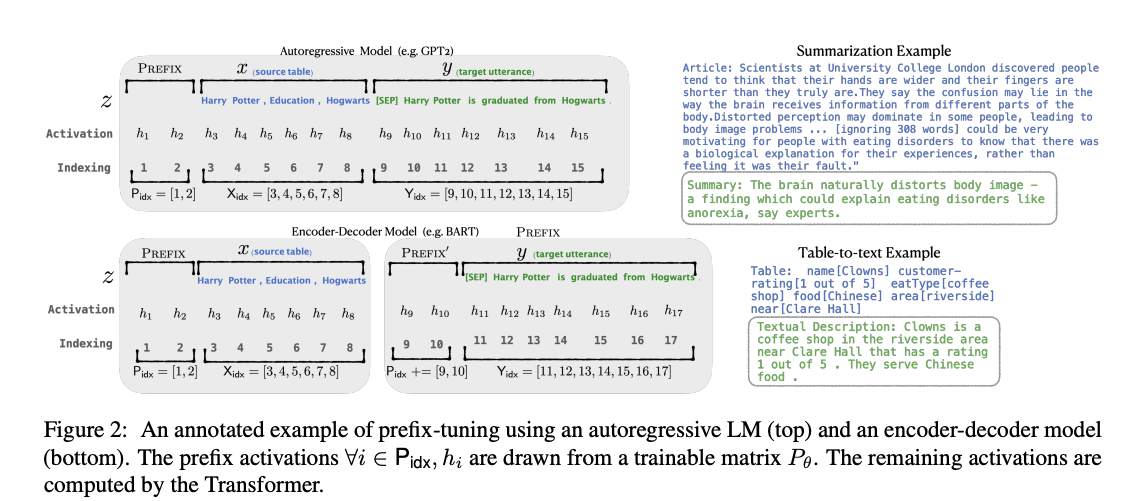

#NeuralNetwork #NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #PEFT(Adaptor/LoRA) #ACL #PostTraining #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2021-09-09 [Paper Note] Prefix-Tuning: Optimizing Continuous Prompts for Generation, Xiang Lisa Li+, arXiv'21, 2021.01 GPT Summary- プレフィックスチューニングは、ファインチューニングの軽量な代替手段であり、言語モデルのパラメータを固定しつつ、タスク特有の小さなベクトルを最適化する手法です。これにより、少ないパラメータで同等のパフォーマンスを達成し、低データ設定でもファインチューニングを上回る結果を示しました。 Comment

言語モデルをfine-tuningする際,エンコード時に「接頭辞」を潜在表現として与え,「接頭辞」部分のみをfine-tuningすることで(他パラメータは固定),より少量のパラメータでfine-tuningを実現する方法を提案.接頭辞を潜在表現で与えるこの方法は,GPT-3のpromptingに着想を得ている.fine-tuningされた接頭辞の潜在表現のみを配布すれば良いので,非常に少量なパラメータでfine-tuningができる.

table-to-text, summarizationタスクで,一般的なfine-tuningやAdapter(レイヤーの間にアダプターを挿入しそのパラメータだけをチューニングする手法)といった効率的なfine-tuning手法と比較.table-to-textでは、250k (元のモデルの 0.1%) ほどの数のパラメータを微調整するだけで、全パラメータをfine-tuningするのに匹敵もしくはそれ以上の性能を達成.

Hugging Faceの実装を利用したと論文中では記載されているが,fine-tuningする前の元の言語モデル(GPT-2)はどのように準備したのだろうか.Hugging Faceのpretrained済みのGPT-2を使用したのだろうか.

autoregressive LM (GPT-2)と,encoder-decoderモデル(BART)へPrefix Tuningを適用する場合の模式図

#Pocket #NLP #Abstractive #Factuality #Faithfulness #ACL Issue Date: 2025-07-14 [Paper Note] On Faithfulness and Factuality in Abstractive Summarization, Joshua Maynez+, ACL'20 GPT Summary- 抽象的な文書要約における言語モデルの限界を分析し、これらのモデルが入力文書に対して忠実でない内容を生成する傾向が高いことを発見。大規模な人間評価を通じて、生成される幻覚の種類を理解し、すべてのモデルで相当量の幻覚が確認された。事前学習されたモデルはROUGE指標だけでなく、人間評価でも優れた要約を生成することが示された。また、テキストの含意測定が忠実性と良好に相関することが明らかになり、自動評価指標の改善の可能性を示唆。 Comment

文書要約の文脈において `hallucination` について説明されている。

- [Paper Note] Chain-of-Verification Reduces Hallucination in Large Language Models, Shehzaad Dhuliawala+, N/A, ACL'24

が `hallucination` について言及する際に引用している。

#NeuralNetwork #NLP #ICML #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-05-13 PEGASUS: Pre-training with Extracted Gap-sentences for Abstractive Summarization, Jingqing Zhang+, ICML'20 GPT Summary- 大規模なテキストコーパスに対して新しい自己教師ありの目的でトランスフォーマーを事前学習し、抽象的なテキスト要約に特化したモデルPEGASUSを提案。重要な文を削除またはマスクし、残りの文から要約を生成。12の下流要約タスクで最先端のROUGEスコアを達成し、限られたリソースでも優れたパフォーマンスを示す。人間評価でも複数のデータセットで人間のパフォーマンスに達したことを確認。 Comment

PEGASUSもなかったので追加。BARTと共に文書要約のBackboneとして今でも研究で利用される模様。

関連:

- SummEval: Re-evaluating Summarization Evaluation, Fabbri+, TACL'21

#Metrics #Pocket #NLP #Evaluation #Reference-free #QA-based Issue Date: 2023-08-20 Asking and Answering Questions to Evaluate the Factual Consistency of Summaries, Wang, ACL'20 GPT Summary- 要約の事実の不整合を特定するための自動評価プロトコルであるQAGSを提案する。QAGSは、要約とソースについて質問をし、整合性がある回答を得ることで要約の事実的整合性を評価する。QAGSは他の自動評価指標と比較して高い相関を持ち、自然な解釈可能性を提供する。QAGSは有望なツールであり、https://github.com/W4ngatang/qagsで利用可能。 Comment

QAGS

生成された要約からQuestionを生成する手法。precision-oriented

#Pocket #NLP #Hallucination Issue Date: 2023-08-16 Reducing Quantity Hallucinations in Abstractive Summarization, Zheng Zhao+, N_A, EMNLP'20 GPT Summary- Hermanシステムは、抽象的な要約において幻覚を回避するために、数量エンティティを認識し、元のテキストでサポートされている数量用語を持つ要約を上位にランク付けするアプローチを提案しています。実験結果は、このアプローチが高い適合率と再現率を持ち、F$_1$スコアが向上することを示しています。また、上位にランク付けされた要約が元の要約よりも好まれることも示されています。 Comment

数量に関するhallucinationを緩和する要約手法

#Metrics #NLP #Evaluation #QA-based Issue Date: 2023-08-16 FEQA: A Question Answering Evaluation Framework for Faithfulness Assessment in Abstractive Summarization, Durmus+, ACL'20 GPT Summary- ニューラル抽象的要約モデルの信頼性を評価するために、人間の注釈を収集し、信頼性の自動評価指標であるFEQAを提案した。FEQAは質問応答を利用して要約の信頼性を評価し、特に抽象的な要約において人間の評価と高い相関を示した。 Comment

FEQA

生成された要約からQuestionを生成する手法。precision-oriented

#Metrics #NLP #Evaluation #Reference-based Issue Date: 2023-08-13 HOLMS: Alternative Summary Evaluation with Large Language Models, Mrabet+, COLING'20 GPT Summary- 要約手法の評価尺度として、ROUGEとBLEUが一般的に使用されているが、これらは語彙的な性質を持ち、ニューラルネットワークのトレーニングには限定的な可能性がある。本研究では、大規模なコーパスで事前学習された言語モデルと語彙的類似度尺度を組み合わせた新しい評価尺度であるHOLMSを提案する。実験により、HOLMSがROUGEとBLEUを大幅に上回り、人間の判断との相関も高いことを示した。 Comment

Hybrid Lexical and MOdel-based evaluation of Summaries (HOLMS)

#NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 Unsupervised Reference-Free Summary Quality Evaluation via Contrastive Learning, Hanlu Wu+, N_A, EMNLP'20 GPT Summary- 本研究では、参照要約なしで要約の品質を評価するために教師なしの対照的学習を提案しています。新しいメトリックを設計し、ランキング損失でモデルを訓練することで、要約品質の異なる側面に関する異なるタイプのネガティブサンプルを構築します。実験結果は、参照要約なしでも他のメトリックよりも優れた評価方法であることを示しています。また、提案手法が一般的かつ転移可能であることも示されています。 Comment

LS_Score

色々なメトリックが簡潔にまとまっている

#Metrics #NLP #Evaluation #LM-based #Factuality Issue Date: 2023-08-13 Evaluating the Factual Consistency of Abstractive Text Summarization, Kryscinski+, EMNLP'20 GPT Summary- 本研究では、要約の事実的な整合性を検証するためのモデルベースのアプローチを提案しています。トレーニングデータはルールベースの変換を用いて生成され、モデルは整合性の予測とスパン抽出のタスクで共同してトレーニングされます。このモデルは、ニューラルモデルによる要約に対して転移学習を行うことで、以前のモデルを上回る性能を示しました。さらに、人間の評価でも補助的なスパン抽出タスクが有用であることが示されています。データセットやコード、トレーニング済みモデルはGitHubで公開されています。 Comment

FactCC

近年のニューラルモデルは流ちょうな要約を生成するが、それらには、unsuportedなinformationが多く含まれていることを示した

#Metrics #NLP #Evaluation #Reference-free #LM-based Issue Date: 2023-08-13 Automatic Machine Translation Evaluation in Many Languages via Zero-Shot Paraphrasing, Thompson+, EMNLP'20 GPT Summary- パラフレーザを使用して機械翻訳の評価を行うタスクを定義し、多言語NMTシステムをトレーニングしてパラフレーシングを行います。この手法は直感的であり、人間の判断を必要としません。39言語でトレーニングされた単一モデルは、以前のメトリクスと比較して優れたパフォーマンスを示し、品質推定のタスクでも優れた結果を得ることができます。 Comment

PRISM

#NLP #Evaluation #Reference-free Issue Date: 2023-08-13 Fill in the BLANC: Human-free quality estimation of document summaries, Vasilyev+, Eval4NLP'20 GPT Summary- BLANCは、要約の品質を自動的に推定するための新しいアプローチです。BLANCは、事前学習済みの言語モデルを使用してドキュメントの要約にアクセスし、要約の機能的なパフォーマンスを測定します。BLANCスコアは、ROUGEと同様に人間の評価と良好な相関関係を持ち、人間によって書かれた参照要約が不要なため、完全に人間不在の要約品質推定が可能です。 #NLP #Evaluation #Reference-free #Training-Free Issue Date: 2023-08-13 SUPERT: Towards New Frontiers in Unsupervised Evaluation Metrics for Multi-Document Summarization, Gao+, ACL'20 GPT Summary- この研究では、教師なしの複数文書要約評価メトリックスについて調査しています。提案手法SUPERTは、擬似的な参照要約として選択された重要な文を使用し、文脈化埋め込みとソフトトークンアラインメント技術を用いて要約の品質を評価します。SUPERTは従来の教師なし評価メトリックスよりも人間の評価との相関が高く、18〜39%の向上が見られます。また、SUPERTを報酬として使用してニューラルベースの強化学習要約器をガイドすることで、有利なパフォーマンスを実現しています。ソースコードはGitHubで入手可能です。 Comment

pseudo-reference summaryを作成し、referenceに対してSBERTを適用しsystem-reference間の類似度を測ることで、unsupervisedに複数文書要約を評価する手法。

まずTACのデータに対して、既存研究(single document summarizationの評価用に提案された手法)を適用し、Human Ratingsとの相関が低いことを確認している。この時、Referenceを用いる手法(ROUGE、MoverScore)の相関をUpper Boundとし、Upper Boundに及ばないことを確認している。また、既存研究よりもシンプルなJS Divergence等を用いるlexical basedな手法の相関が高かったことも確認している。

続いて、unsupervisedな手法として、contextualなembeddingを利用し(BERT, SBERT等)source, system summary間の類似度を測る手法で相関を測ったところ、こちらでもUpper Boundに及ばないこと、シンプルな手法に及ばないことを確認。これら手法にWMDを応用するすることで相関が向上することを確認した。

これらのことより、Referenceがある場合、無い場合の両者においてWMDを用いる手法が有効であることが確認できたが、Referenceの有無によって相関に大きな差が生まれていることが確認できた。このことから、何らかの形でReferenceが必要であり、pseudo referenceを生成し利用することを着想した、というストーリーになっている。

pseudo referenceを生成する方法として、top Nのリード文を抽出する手法や、LexRankのようなGraphBasedな手法を利用してTACデータにおいてどのような手法が良いかを検証している。この結果、TAC8,9の場合はTop 10,15のsentenceをpseudo referenceとした場合が最も良かった。

細かいところまで読みきれていないが、自身が要約したい文書群においてどの方法でpseudo referenceを生成するかは、Referenceがないと判断できないと考えられるため、その点は課題だと考えられる。

#Metrics #NLP #Evaluation #Reference-based #TrainedMetrics Issue Date: 2023-08-13 BLEURT: Learning Robust Metrics for Text Generation, Sellam+, ACL'20 GPT Summary- BLEURTは、BERTをベースとした学習済みの評価指標であり、人間の判断と高い相関を持つことが特徴です。BLEURTは、数千のトレーニング例を使用してバイアスのある評価をモデル化し、数百万の合成例を使用してモデルの汎化を支援します。BLEURTは、WMT Metrics共有タスクとWebNLGデータセットで最先端の結果を提供し、トレーニングデータが少ない場合や分布外の場合でも優れた性能を発揮します。 #NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-based #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2023-05-10 BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT, Tianyi Zhang+, N_A, ICLR'20 GPT Summary- BERTScoreは、文脈埋め込みを使用してトークンの類似度を計算するテキスト生成の自動評価メトリックであり、363の機械翻訳および画像キャプションシステムの出力を使用して評価されました。BERTScoreは、既存のメトリックよりも人間の判断との相関が高く、より強力なモデル選択性能を提供し、敵対的な言い換え検出タスクにおいてもより堅牢であることが示されました。 Comment

# 概要

既存のテキスト生成の評価手法(BLEUやMETEOR)はsurface levelのマッチングしかしておらず、意味をとらえられた評価になっていなかったので、pretrained BERTのembeddingを用いてsimilarityを測るような指標を提案しましたよ、という話。

# prior metrics

## n-gram matching approaches

n-gramがreferenceとcandidateでどれだけ重複しているかでPrecisionとrecallを測定

### BLEU

MTで最も利用される。n-gramのPrecision(典型的にはn=1,2,3,4)と短すぎる候補訳にはペナルティを与える(brevity penalty)ことで実現される指標。SENT-BLEUといった亜種もある。BLEUと比較して、BERTScoreは、n-gramの長さの制約を受けず、潜在的には長さの制限がないdependencyをcontextualized embeddingsでとらえることができる。

### METEOR

METEOR: An Automatic Metric for MT Evaluation with Improved Correlation with Human Judgments, Banerjee+, CMU, ACL Workshop on Intrinsic and Extrinsic Evaluation Measures for Machine Translation and/or Summarization

METEOR 1.5では、内容語と機能語に異なるweightを割り当て、マッチングタイプによってもweightを変更する。METEOR++2.0では、学習済みの外部のparaphrase resourceを活用する。METEORは外部のリソースを必要とするため、たった5つの言語でしかfull feature setではサポートされていない。11の言語では、恥部のfeatureがサポートされている。METEORと同様に、BERTScoreでも、マッチに緩和を入れていることに相当するが、BERTの事前学習済みのembeddingは104の言語で取得可能である。BERTScoreはまた、重要度によるweightingをサポートしている(コーパスの統計量で推定)。

### Other Related Metrics

- NIST: BLEUとは異なるn-gramの重みづけと、brevity penaltyを利用する

- ΔBLEU: multi-reference BLEUを、人手でアノテーションされたnegative reference sentenceで変更する

- CHRF: 文字n-gramを比較する

- CHRF++: CHRFをword-bigram matchingに拡張したもの

- ROUGE: 文書要約で利用される指標。ROUGE-N, ROUGE^Lといった様々な変種がある。

- CIDEr: image captioningのmetricであり、n-gramのtf-idfで重みづけされたベクトルのcosine similrityを測定する

## Edit-distance based Metrics

- Word Error Rate (WER): candidateからreferenceを再現するまでに必要なedit operationの数をカウントする手法

- Translation Edit Rate (TER): referenceの単語数によってcandidateからreferenceまでのedit distanceを正規化する手法

- ITER: 語幹のマッチと、より良い正規化に基づく手法

- PER: positionとは独立したError Rateを算出

- CDER: edit operationにおけるblock reorderingをモデル化

- CHARACTER / EED: character levelで評価

## Embedding-based Metrics

- MEANT 2.0: lexical, structuralの類似度を測るために、word embeddingとshallow semantic parsesを利用

- YISI-1: MEANT 2.0と同様だが、semantic parseの利用がoptionalとなっている

これらはBERTScoreと同様の、similarityをシンプルに測るアプローチで、BERTScoreもこれにinspireされている。が、BERTScoreはContextualized Embeddingを利用する点が異なる。また、linguistic structureを生成するような外部ツールは利用しない。これにより、BERTScoreをシンプルで、新たなlanguageに対しても使いやすくしている。greedy matchingの代わりに、WMD, WMDo, SMSはearth mover's distanceに基づく最適なマッチングを利用することを提案している。greedy matchingとoptimal matchingのtradeoffについては研究されている。sentence-levelのsimilarityを計算する手法も提案されている。これらと比較して、BERTScoreのtoken-levelの計算は、重要度に応じて、tokenに対して異なる重みづけをすることができる。

## Learned Metrics

様々なmetricが、human judgmentsとのcorrelationに最適化するために訓練されてきた。

- BEER: character-ngram, word bigramに基づいたregresison modelを利用

- BLEND: 29の既存のmetricを利用してregressionを実施

- RUSE: 3種類のpre-trained sentence embedding modelを利用する手法

これらすべての手法は、コストのかかるhuman judgmentsによるsupervisionが必要となる。そして、新たなドメインにおける汎化能力の低さのリスクがある。input textが人間が生成したものか否か予測するneural modelを訓練する手法もある。このアプローチは特定のデータに対して最適化されているため、新たなデータに対して汎化されないリスクを持っている。これらと比較して、BERTScoreは特定のevaluation taskに最適化されているモデルではない。

# BERTScore

referenceとcandidateのトークン間のsimilarityの最大値をとり、それらを集約することで、Precision, Recallを定義し、PrecisionとRecallを利用してF値も計算する。Recallは、reference中のすべてのトークンに対して、candidate中のトークンとのcosine similarityの最大値を測る。一方、Precisionは、candidate中のすべてのトークンに対して、reference中のトークンとのcosine similarityの最大値を測る。ここで、類似度の式が単なる内積になっているが、これはpre-normalized vectorを利用する前提であり、正規化が必要ないからである。

また、IDFによるトークン単位でのweightingを実施する。IDFはテストセットの値を利用する。TFを使わない理由は、BERTScoreはsentence同士を比較する指標であるため、TFは基本的に1となりやすい傾向にあるためである。IDFを計算する際は出現数を+1することによるスムージングを実施。

さらに、これはBERTScoreのランキング能力には影響を与えないが、BERTScoreの値はコサイン類似度に基づいているため、[-1, 1]となるが、実際は学習したcontextual embeddingのgeometryに値域が依存するため、もっと小さなレンジでの値をとることになってしまう。そうすると、人間による解釈が難しくなる(たとえば、極端な話、スコアの0.1程度の変化がめちゃめちゃ大きな変化になってしまうなど)ため、rescalingを実施。rescalingする際は、monolingualコーパスから、ランダムにsentenceのペアを作成し(BETRScoreが非常に小さくなるケース)、これらのBERTScoreを平均することでbを算出し、bを利用してrescalingした。典型的には、rescaling後は典型的には[0, 1]の範囲でBERTScoreは値をとる(ただし数式を見てわかる通り[0, 1]となることが保証されているわけではない点に注意)。これはhuman judgmentsとのcorrelationとランキング性能に影響を与えない(スケールを変えているだけなので)。

# 実験

## Contextual Embedding Models

12種類のモデルで検証。BERT, RoBERTa, XLNet, XLMなど。

## Machine Translation

WMT18のmetric evaluation datasetを利用。149種類のMTシステムの14 languageに対する翻訳結果, gold referencesと2種類のhuman judgment scoreが付与されている。segment-level human judgmentsは、それぞれのreference-candiate pairに対して付与されており、system-level human judgmentsは、それぞれのシステムに対して、test set全体のデータに基づいて、単一のスコアが付与されている。pearson correlationの絶対値と、kendall rank correration τをmetricsの品質の評価に利用。そしてpeason correlationについてはWilliams test、kendall τについては、bootstrap re-samplingによって有意差を検定した。システムレベルのスコアをBERTScoreをすべてのreference-candidate pairに対するスコアをaveragingすることによって求めた。また、ハイブリッドシステムについても実験をした。具体的には、それぞれのreference sentenceについて、システムの中からランダムにcandidate sentenceをサンプリングした。これにより、system-level experimentをより多くのシステムで実現することができる。ハイブリッドシステムのシステムレ4ベルのhuman judgmentsは、WMT18のsegment-level human judgmentsを平均することによって作成した。BERTScoreを既存のメトリックと比較した。

通常の評価に加えて、モデル選択についても実験した。10kのハイブリッドシステムを利用し、10kのうち100をランダムに選択、そして自動性能指標でそれらをランキングした。このプロセスを100K回繰り返し、human rankingとmetricのランキングがどれだけagreementがあるかをHits@1で評価した(best systemの一致で評価)。モデル選択の指標として新たにtop metric-rated systemとhuman rankingの間でのMRR, 人手評価でtop-rated systemとなったシステムとのスコアの差を算出した。WMT17, 16のデータセットでも同様の評価を実施した。

## Image Captioning

COCO 2015 captioning challengeにおける12種類のシステムのsubmissionデータを利用。COCO validationセットに対して、それぞれのシステムはimageに対するcaptionを生成し、それぞれのimageはおよそ5個のreferenceを持っている。先行研究にならい、Person Correlationを2種類のシステムレベルmetricで測定した。

- M1: 人間によるcaptionと同等、あるいはそれ以上と評価されたcaptionの割合

- M2: 人間によるcaptionと区別がつかないcaptionの割合

BERTScoreをmultiple referenceに対して計算し、最も高いスコアを採用した。比較対象のmetricはtask-agnostic metricを採用し、BLEU, METEOR, CIDEr, BEER, EED, CHRF++, CHARACTERと比較した。そして、2種類のtask-specific metricsとも比較した:SPICE, LEIC

# 実験結果

## Machine Translation

system-levelのhuman judgmentsとのcorrelationの比較、hybrid systemとのcorrelationの比較、model selection performance

to-Englishの結果では、BERTScoreが最も一貫して性能が良かった。RUSEがcompetitiveな性能を示したが、RUSEはsupervised methodである。from-Englishの実験では、RUSEは追加のデータと訓練をしないと適用できない。

以下は、segment-levelのcorrelationを示したものである。BERTScoreが一貫して高い性能を示している。BLEUから大幅な性能アップを示しており、特定のexampleについての良さを検証するためには、BERTScoreが最適であることが分かる。BERTScoreは、RUSEをsignificantlyに上回っている。idfによる重要度のweightingによって、全体としては、small benefitがある場合があるが全体としてはあんまり効果がなかった。importance weightingは今後の課題であり、テキストやドメインに依存すると考えられる。FBERTが異なる設定でも良く機能することが分かる。異なるcontextual embedding model間での比較などは、appendixに示す。

## Image Captioning

task-agnostic metricの間では、BETRScoreはlarge marginで勝っている。image captioningはchallengingな評価なので、n-gramマッチに基づくBLEU, ROUGEはまったく機能していない。また、idf weightingがこのタスクでは非常に高い性能を示した。これは人間がcontent wordsに対して、より高い重要度を置いていることがわかる。最後に、LEICはtrained metricであり、COCO dataに最適化されている。この手法は、ほかのすべてのmetricを上回った。

## Speed

pre-trained modelを利用しているにもかかわらず、BERTScoreは比較的高速に動作する。192.5 candidate-reference pairs/secondくらい出る(GTX-1080Ti GPUで)。WMT18データでは、15.6秒で処理が終わり、SacreBLEUでは5.4秒である。計算コストそんなにないので、BERTScoreはstoppingのvalidationとかにも使える。

# Robustness analysis

BERTScoreのロバスト性をadversarial paraphrase classificationでテスト。Quora Question Pair corpus (QQP) を利用し、Word Scrambling dataset (PAWS) からParaphrase Adversariesを取得。どちらのデータも、各sentenceペアに対して、それらがparaphraseかどうかラベル付けされている。QQPの正例は、実際のduplicate questionからきており、負例は関連するが、異なる質問からきている。PAWSのsentence pairsは単語の入れ替えに基づいているものである。たとえば、"Flights from New York to Florida" は "Flights from Florida to New York" のように変換され、良いclassifierはこれらがparaphraseではないと認識できなければならない。PAWSはPAWS_QQPとPAWS_WIKIによって構成さえrており、PAWS_QQPをdevelpoment setとした。automatic metricsでは、paraphrase detection training dataは利用しないようにした。自動性能指標で高いスコアを獲得するものは、paraphraseであることを想定している。

下図はAUCのROC curveを表しており、PAWS_QQPにおいて、QQPで訓練されたclassifierはrandom guessよりも性能が低くなることが分かった。つまりこれらモデルはadversaial exampleをparaphraseだと予測してしまっていることになる。adversarial examplesがtrainingデータで与えられた場合は、supervisedなモデルも分類ができるようになる。が、QQPと比べると性能は落ちる。多くのmetricsでは、QQP ではまともなパフォーマンスを示すが、PAWS_QQP では大幅なパフォーマンスの低下を示し、ほぼrandomと同等のパフォーマンスとなる。これは、これらの指標がより困難なadversarial exampleを区別できないことを示唆している。一方、BERTSCORE のパフォーマンスはわずかに低下するだけであり、他の指標よりもロバスト性が高いことがわかる。

# Discussion

- BERTScoreの単一の設定が、ほかのすべての指標を明確に上回るということはない

- ドメインや言語を考慮して、指標や設定を選択すべき

- 一般的に、機械翻訳の評価にはFBERTを利用することを推奨

- 英語のテキスト生成の評価には、24層のRoBERTa largeモデルを使用して、BERTScoreを計算したほうが良い

- 非英語言語については、多言語のBERT_multiが良い選択肢だが、このモデルで計算されたBERTScoreは、low resource languageにおいて、パフォーマンスが安定しているとは言えない

#NeuralNetwork #MachineTranslation #NLP #Transformer #pretrained-LM Issue Date: 2022-12-01 Leveraging Pre-trained Checkpoints for Sequence Generation Tasks, Rothe+, Google Research, TACL'20 Comment

# 概要

BERT-to-BERT論文。これまでpre-trainedなチェックポイントを利用する研究は主にNLUで行われてきており、Seq2Seqでは行われてきていなかったので、やりました、という話。

publicly availableなBERTのcheckpointを利用し、BERTをencoder, decoder両方に採用することでSeq2Seqを実現。実現する上で、

1. decoder側のBERTはautoregressiveな生成をするようにする(左側のトークンのattentionしか見れないようにする)

2. encoder-decoder attentionを新たに導入する

の2点を工夫している。

# 実験

Sentence Fusion, Sentence Split, Machine Translation, Summarizationの4タスクで実験

## MT

BERT2BERTがSoTA達成。Edunov+の手法は、data _augmentationを利用した手法であり、純粋なWMT14データを使った中ではSoTAだと主張。特にEncoder側でBERTを使うと、Randomにinitializeした場合と比べて性能が顕著に上昇しており、その重要性を主張。

Sentence Fusion, Sentence Splitでは、encoderとdecoderのパラメータをshareするのが良かったが、MTでは有効ではなかった。これはMTではmodelのcapacityが非常に重要である点、encoderとdecoderで異なる文法を扱うためであると考えられる。

## Summarization

BERTSHARE, ROBERTASHAREの結果が良かった。

#PersonalizedDocumentSummarization #NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #DataToTextGeneration #ConceptToTextGeneration #DialogueGeneration #PersonalizedGeneration Issue Date: 2021-06-02 NUBIA, EvalNLGEval'20 Comment

TextGenerationに関するSoTAの性能指標。BLEU, ROUGE等と比較して、人間との相関が高い。

pretrainedされたlanguage model(GPT-2=sentence legibility, RoBERTa_MNLI=logical inference, RoBERTa_STS=semantic similarity)を使い、Fully Connected Layerを利用してquality スコアを算出する。算出したスコアは最終的にcalibrationで0~1の値域に収まるように補正される。

意味的に同等の内容を述べた文間でのexample

BLEU, ROUGE, BERTのスコアは低いが、NUBIAでは非常に高いスコアを出せている。

#NeuralNetwork #NLP #Extractive Issue Date: 2023-08-28 Text Summarization with Pretrained Encoders, Liu+ (with Lapata), EMNLP-IJCNLP'19 GPT Summary- 本研究では、最新の事前学習言語モデルであるBERTを使用して、テキスト要約のための一般的なフレームワークを提案します。抽出型モデルでは、新しいエンコーダを導入し、文の表現を取得します。抽象的な要約については、エンコーダとデコーダの最適化手法を異ならせることで不一致を緩和します。さらに、2段階のファインチューニングアプローチによって要約の品質を向上させました。実験結果は、提案手法が最先端の結果を達成していることを示しています。 Comment

BERTSUMEXT論文

通常のBERTの構造と比較して、文ごとの先頭に[CLS]トークンを挿入し、かつSegment Embeddingsを文ごとに交互に変更することで、文のrepresentationを取得できるようにする。

その後、encodingされたsentenceの[CLS]トークンに対応するembeddingの上に、inter-sentence Transformer layerを重ね、sigmoidでスコアリングするのが、BERTSUMEXT, Abstractiveの場合は6-layerのTransformer decoderを利用するが、これはスクラッチでfinetuninigさせる。このとき、encoder側はoverfit, decoder側はunderfitすることが予想されるため、encoderとdecodeで異なるwarmup, 学習率を適用する。具体的には、encoder側はより小さい学習率で、さらにsmoothに減衰するようにする。これにより、decoder側が安定したときにより正確な勾配で学習できるようになる。また、2-stageのfinetuningを提案し、まずencoder側をextractifve summarization taskでfinetuningし、その後abstractive summarizationでfinetuningする。先行研究ではextractive summarizationのobjectiveを取り入れることでabstractive summarizationの性能が向上していることが報告されており、この知見を取り入れる。今回はextractive summarizationの重みをabstractive taskにtrasnferすることになる。

#Pocket #NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-16 Neural Text Summarization: A Critical Evaluation, Krysciski+ (w_ Richard Socher), EMNLP-IJCNLP'19 GPT Summary- テキスト要約の研究は進展が停滞しており、データセット、評価指標、モデルの3つの要素に問題があることが指摘されている。自動収集されたデータセットは制約が不十分であり、ノイズを含んでいる可能性がある。評価プロトコルは人間の判断と相関が弱く、重要な特性を考慮していない。モデルはデータセットのバイアスに過適合し、出力の多様性が限られている。 #Metrics #NLP #Evaluation #QA-based Issue Date: 2023-08-16 Question answering as an automatic evaluation metric for news article summarization, Eyal+, NAACL'19 GPT Summary- 最近の自動要約の研究では、ROUGEスコアの最大化に焦点を当てているが、本研究では代替的な評価指標であるAPESを提案する。APESは、要約が一連の手動作成質問に答える能力を定量化する。APESを最大化するエンドツーエンドのニューラル抽象モデルを提案し、ROUGEスコアを向上させる。 Comment

APES

#Metrics #NLP #Evaluation Issue Date: 2023-08-16 Studying Summarization Evaluation Metrics in the Appropriate Scoring Range, Peyrard+, ACL'19 GPT Summary- 自動評価メトリックは通常、人間の判断との相関性を基準に比較されるが、既存の人間の判断データセットは限られている。現代のシステムはこれらのデータセット上で高スコアを出すが、評価メトリックの結果は異なる。高スコアの要約に対する人間の判断を収集することで、メトリックの信頼性を解決することができる。これは要約システムとメトリックの改善に役立つ。 Comment

要約のメトリックがhuman judgmentsに対してcorrelationが低いことを指摘

#NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP Issue Date: 2023-08-13 HighRES: Highlight-based Reference-less Evaluation of Summarization, Hardy+, N_A, ACL'19 GPT Summary- 要約の手動評価は一貫性がなく困難なため、新しい手法であるHighRESを提案する。この手法では、要約はソースドキュメントと比較して複数のアノテーターによって評価され、ソースドキュメントでは重要な内容がハイライトされる。HighRESはアノテーター間の一致度を向上させ、システム間の違いを強調することができることを示した。 Comment

人手評価の枠組み

#MachineTranslation #NLP #Evaluation #TrainedMetrics Issue Date: 2023-08-13 Machine Translation Evaluation with BERT Regressor, Hiroki Shimanaka+, N_A, arXiv'19 GPT Summary- 私たちは、BERTを使用した自動的な機械翻訳の評価メトリックを紹介します。実験結果は、私たちのメトリックがすべての英語対応言語ペアで最先端のパフォーマンスを達成していることを示しています。 #NLP #Evaluation #Reference-based Issue Date: 2023-08-13 MoverScore: Text Generation Evaluating with Contextualized Embeddings and Earth Mover Distance, Zhao+, EMNLP-IJCNLP'19 GPT Summary- 本研究では、テキスト生成システムの評価尺度について調査し、システムの出力と参照テキストの意味に基づいて比較する尺度を提案します。この尺度は、要約、機械翻訳、画像キャプション、データからテキストへの生成などのタスクで有効であり、文脈化表現と距離尺度を組み合わせたものが最も優れています。また、提案した尺度は強力な汎化能力を持っており、ウェブサービスとして提供されています。 Comment

Word Mover Distance (WMD)の解説: https://yubessy.hatenablog.com/entry/2017/01/10/122737

#NLP #Evaluation #Reference-free #QA-based Issue Date: 2023-08-13 Answers Unite Unsupervised Metrics for Reinforced Summarization Models, Scialom+, EMNLP-IJCNLP'19 GPT Summary- 最近、再強化学習(RL)を使用した抽象的要約手法が提案されており、従来の尤度最大化を克服するために使用されています。この手法は、複雑で微分不可能なメトリクスを考慮することで、生成された要約の品質と関連性を総合的に評価することができます。ROUGEという従来の要約メトリクスにはいくつかの問題があり、代替的な評価尺度を探求する必要があります。報告された人間評価の分析によると、質問応答に基づく提案されたメトリクスはROUGEよりも有利であり、参照要約を必要としないという特徴も持っています。これらのメトリクスを使用してRLベースのモデルをトレーニングすることは、現在の手法に比べて改善をもたらします。 Comment

SummaQA

#PersonalizedDocumentSummarization #NLP #Personalization Issue Date: 2023-05-08 Towards Personalized Review Summarization via User-Aware Sequence Network, Li+, AAAI'19 Comment

同じレビューに対しても、異なるユーザは異なるSumamryを生成するよね、というところがモチベーションとなり、Personalized Review Summarizationを提案。初めてPersonalizationの問題について提案した研究。

user embeddingによってユーザ情報を埋め込む方法と、user vocabulary memoryによって、ユーザが好むvocabularyを積極的にsummaryに利用できるようなモジュールの2種類をモデルに導入している

Trip advisorのレビューデータを収集。レビューのtitleをreference summaryとみなしてデータセット生成。ただタイトルを利用するだけだと、無意味なタイトルが多く含まれているでフィルタリングしている。

Trip Advisorはクローリングを禁止していた気がするので、割とアウトなのでは。

あと、各レビューをランダムにsplitしてtrain/dev/testを作成したと言っているが、本当にそれでいいの?user-stratifiedなsplitをした方が良いと思う。

PGN [Paper Note] Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks, See+, ACL'17

やlead-1と比較した結果、ROUGEの観点で高い性能を達成

また人手評価として、ユーザのgold summaryに含まれるaspectと、generated summaryに含まれるaspectがどれだけ一致しているか、1000件のreviewとtest setからサンプリングして2人の学生にアノテーションしてもらった。結果的に提案手法が最もよかったが、アノテーションプロセスの具体性が薄すぎる。2人の学生のアノテーションのカッパ係数すら書かれていない。

case studyとしてあるユーザのレビュと生成例をのせている。userBの過去のレビューを見たら、room, locationに言及しているものが大半であり、このアスペクトをきちんと含められているよね、ということを主張している。

#NLP #review Issue Date: 2023-05-06 Neural Review Summarization Leveraging User and Product Information, Liu+, CIKM'19 #Metrics #Pocket #NLP #Evaluation #QA-based Issue Date: 2023-08-16 A Semantic QA-Based Approach for Text Summarization Evaluation, Ping Chen+, N_A, AAAI'18 GPT Summary- 自然言語処理システムの評価における問題の一つは、2つのテキストパッセージの内容の違いを特定することです。本研究では、1つのテキストパッセージを小さな知識ベースとして扱い、多数の質問を投げかけて内容を比較する方法を提案します。実験結果は有望であり、2007年のDUC要約コーパスを使用して行われました。 Comment

QGQAを提案した研究

#NLP #Dataset #NAACL Issue Date: 2018-06-29 [Paper Note] Newsroom: A Dataset of 1.3 Million Summaries with Diverse Extractive Strategies, Max+, NAACL'18 Comment

文書要約に使用可能なデータセット

38の出版元からデータを収集し、サイズは1.3M article程度

既存のデータセットと比較すると、Coverageが高く生成的なものを多く含むことが特徴

詳細は:

https://summari.es

#Supervised #Pocket #NLP #Abstractive #ICLR Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] A Deep Reinforced Model for Abstractive Summarization, Paulus+(with Socher), ICLR'18 #Multi #Document #Pocket #NLP #VariationalAutoEncoder #AAAI Issue Date: 2018-10-05 [Paper Note] Salience Estimation via Variational Auto-Encoders for Multi-Document Summarization, Li+, AAAI'17 #NeuralNetwork #Document #Supervised #Pocket #NLP #ACL Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Coarse-to-Fine Attention Models for Document Summarization, Ling+ (with Rush), ACL'17 Workshop on New Frontiers in Summarization #Metrics #NLP #EMNLP Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Why We Need New Evaluation Metrics for NLG, Novikova+, EMNLP'17 Comment

解説スライド: https://www.dropbox.com/s/7o8v64nr6gyj065/20170915_SNLP2017_Nishikawa.pptx?dl=0

言語生成の評価指標が信用ならないので、3種類の生成器、3種類のデータを用意し、多数の自動評価尺度を利用した評価結果と人手評価の結果を比較した結果、相関がなかった。

既存の自動評価は人手評価と弱い相関しかなく、その有効性はデータとドメインに依存。

システム間の比較およびシステムの性能が低い場合においては有効。

(2025.05.12)

解説スライド中のスライドが複数掲載されていましたが削除しました。

#Single #NeuralNetwork #Document #Supervised #NLP #Abstractive #ACL #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks, See+, ACL'17 Comment

単語の生成と単語のコピーの両方を行えるハイブリッドなニューラル文書要約モデルを提案。

同じ単語の繰り返し現象(repetition)をなくすために、Coverage Mechanismも導入した。

[Paper Note] Incorporating Copying Mechanism in Sequence-to-Sequence Learning, Gu+, ACL'16

などと比較するとシンプルなモデル。

一般的に、PointerGeneratorと呼ばれる。

OpenNMTなどにも実装されている:

https://opennmt.net/OpenNMT-py/_modules/onmt/modules/copy_generator.html

(参考)Pointer Generator Networksで要約してみる:

https://qiita.com/knok/items/9a74430b279e522d5b93

#NeuralNetwork #Supervised #Pocket #NLP #Abstractive #EACL Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] Cutting-off redundant repeating generations for neural abstractive summarization, Suzuki+, EACL'17 #Multi #NeuralNetwork #Document #Supervised #GraphBased #NLP #GraphConvolutionalNetwork #Extractive #CoNLL Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] Graph-based Neural Multi-Document Summarization, Yasunaga+, CoNLL'17 Comment

Graph Convolutional Network (GCN)を使って、MDSやりましたという話。 既存のニューラルなMDSモデル [Cao et al., 2015, 2017] では、sentence間のrelationが考慮できていなかったが、GCN使って考慮した。 また、MDSの学習データはニューラルなモデルを学習するには小さすぎるが(abstractiveにするのは厳しいという話だと思われる?)、sentenceのsalienceを求める問題に帰着させることで、これを克服。

GCNで用いるAdjacent Matrixとして3種類の方法(cosine similarity, G-Flow, PDG)を試し、議論をしている。PDGが提案手法だが、G-Flowによる重みをPersonalization Features(position, leadか否か等のベーシックな素性)から求まるweightで、よりsentenceのsalienceを求める際にリッチな情報を扱えるように補正している。PDGを用いた場合が(ROUGE的な観点で)最も性能がよかった。

モデルの処理の流れとしては、Document Cluster中の各sentenceのhidden stateをGRUベースなRNNでエンコードし、それをGCNのノードの初期値として利用する。GCNでL回のpropagation後(実験では3回)に得られたノードのhidden stateを、salienceスコア計算に用いるsentence embedding、およびcluster embeddingの生成に用いる。 cluster embeddingは、document clusterをglobalな視点から見て、salienceスコアに反映させるために用いられる。 最終的にこれら2つの情報をlinearなlayerにかけてsoftmaxかけて正規化して、salienceスコアとする。

要約を生成する際はgreedyな方法を用いており、salienceスコアの高いsentenceから要約長に達するまで選択していく。このとき、冗長性を排除するため、candidateとなるsentenceと生成中の要約とのcosine similarityが0.5を超えるものは選択しないといった、よくある操作を行なっている。

DUC01, 02のデータをtraining data, DUC03 をvalidation data, DUC04をtest dataとし、ROUGE1,2で評価。 評価の結果、CLASSY04(DUC04のbest system)やLexRank等のよく使われるベースラインをoutperform。 ただ、regression basedなRegSumにはスコアで勝てないという結果に。 RegSumはwordレベルでsalienceスコアをregressionする手法で、リッチな情報を結構使っているので、これらを提案手法に組み合わせるのは有望な方向性だと議論している。

[Cao+, 2015] Ranking with recursive neural networks and its application to multi-document summarization, Cao+, AAAI'15 [Cao+, 2017] Improving multi-document summarization via text classification, Cao+, AAAI'17

[所感]

・ニューラルなモデルは表現力は高そうだけど、学習データがDUC01と02だけだと、データが足りなくて持ち前の表現力が活かせていないのではないかという気がする。

・冗長性の排除をアドホックにやっているので、モデルにうまく組み込めないかなという印象(distraction機構とか使えばいいのかもしれん)

・ROUGEでしか評価してないけど、実際のoutputはどんな感じなのかちょっと見てみたい。(ハイレベルなシステムだとROUGEスコア上がっても人手評価との相関がないっていう研究成果もあるし。)

・GCN、あまり知らなかったかけど数式追ったらなんとなく分かったと思われる。(元論文読めという話だが)

#Survey #NLP Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] Recent Advances in Document Summarization, Yao+, Knowledge and Information Systems'17, 2017.11 #PersonalizedDocumentSummarization #InteractivePersonalizedSummarization #NLP #IntegerLinearProgramming (ILP) #Personalization #ACL #interactive #In-Depth Notes Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] Joint Optimization of User-desired Content in Multi-document Summaries by Learning from User Feedback, P.V.S+, ACL'17, 2017.08 GPT Summary- ユーザーフィードバックを活用した抽出的マルチドキュメント要約システムを提案。インタラクティブにフィードバックを取得し、ILPフレームワークを用いて要約の質を向上。最小限の反復で高品質な要約を生成し、シミュレーション実験で効果を分析。 Comment

# 一言で言うと

ユーザとインタラクションしながら重要なコンセプトを決め、そのコンセプトが含まれるようにILPな手法で要約を生成するPDS手法。Interactive Personalized Summarizationと似ている(似ているが引用していない、引用した方がよいのでは)。

# 手法

要約モデルは既存のMDS手法を採用。Concept-based ILP Summarization

フィードバックをユーザからもらう際は、要約を生成し、それをユーザに提示。提示した要約から重要なコンセプトをユーザに選択してもらう形式(ユーザが重要と判断したコンセプトには定数重みが与えられる)。

ユーザに対して、τ回フィードバックをもらうまでは、フィードバックをもらっていないコンセプトの重要度が高くなるようにし、フィードバックをもらったコンセプトの重要度が低くなるように目的関数を調整する。これにより、まだフィードバックを受けていないコンセプトが多く含まれる要約が生成されるため、これをユーザに提示することでユーザのフィードバックを得る。τ回を超えたら、ユーザのフィードバックから決まったweightが最大となるように目的関数を修正する。

ユーザからコンセプトのフィードバックを受ける際は、効率的にフィードバックを受けられると良い(最小のインタラクションで)。そこで、Active Learningを導入する。コンセプトの重要度の不確実性をSVMで判定し、不確実性が高いコンセプトを優先的に含むように目的関数を修正する手法(AL)、SVMで重要度が高いと推定されたコンセプトを優先的に要約に含むように目的関数を修正する手法(AL+)を提案している。

# 評価

oracle-based approachというものを使っている。要は、要約をシステムが提示しリファレンスと被っているコンセプトはユーザから重要だとフィードバックがあったコンセプトだとみなすというもの。

評価結果を見ると、ベースラインのMDSと比べてupper bound近くまでROUGEスコアが上がっている。フィードバックをもらうためのイテレーションは最大で10回に絞っている模様(これ以上ユーザとインタラクションするのは非現実的)。

実際にユーザがシステムを使用する場合のコンテキストに沿った評価になっていないと思う。

この評価で示せているのは、ReferenceSummary中に含まれる単語にバイアスをかけて要約を生成していくと、ReferenceSummaryと同様な要約が最終的に作れます、ということと、このときPool-basedなActiveLearningを使うと、より少ないインタラクションでこれが実現できますということ。

これを示すのは別に良いと思うのだが、feedbackをReferenceSummaryから与えるのは少し現実から離れすぎている気が。たとえばユーザが新しいことを学ぶときは、ある時は一つのことを深堀し、そこからさらに浅いところに戻って別のところを深堀するみたいなプロセスをする気がするが、この深堀フェーズなどはReferenceSummaryからのフィードバックからでは再現できないのでは。

# 所感

評価が甘いと感じる。十分なサイズのサンプルを得るのは厳しいからorable-based approachとりましたと書いてあるが、なんらかの人手評価もあったほうが良いと思う。

ユーザに数百単語ものフィードバックをもらうというのはあまり現時的ではない気が。

oracle-based approachでユーザのフィードバックをシミュレーションしているが、oracleの要約は、人がそのドキュメントクラスタの内容を完璧に理解した上で要約しているものなので、これを評価に使うのも実際のコンテキストと違うと思う。実際にユーザがシステムを使うときは、ドキュメントクラスタの内容なんてなんも知らないわけで、そのユーザからもらえるフィードバックをoracle-based approachでシミュレーションするのは無理がある。仮に、ドキュメントクラスタの内容を完璧に理解しているユーザのフィードバックをシミュレーションするというのなら、わかる。が、そういうユーザのために要約作って提示したいわけではないはず。

#MachineTranslation #NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #Evaluation #Coherence Issue Date: 2023-08-13 Lexical Coherence Graph Modeling Using Word Embeddings, Mesgar+, NAACL'16 Comment

__translate: Coherence is established by semantic connections between sentences of a text which can be modeled by lexical relations. In this paper, we introduce the lexical coherence graph (LCG), a new graph-based model to represent lexical relations among sentences. The frequency of subgraphs (coherence patterns) of this graph captures the connectivity style of sentence nodes in this graph. The coherence of a text is encoded by a vector of these frequencies. We evaluate the LCG model on the readability ranking task. The results of the experiments show that the LCG model obtains higher accuracy than state-of-the-art coherence models. Using larger subgraphs yields higher accuracy, because they capture more structural information. However, larger subgraphs can be sparse. We adapt Kneser-Ney smoothing to smooth subgraphs’ frequencies. Smoothing improves performance.

#NeuralNetwork #NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP Issue Date: 2018-10-06 [Paper Note] Neural Headline Generation with Minimum Risk Training, Ayana+, N_A, arXiv'16 GPT Summary- 自動見出し生成のために、最小リスクトレーニング戦略を使用してモデルパラメータを最適化し、見出し生成の改善を実現する。提案手法は英語と中国語の見出し生成タスクで最先端のシステムを上回る性能を示す。 #Single #Document #DomainAdaptation #Supervised #NLP #Extractive #PRICAI #KeyPoint Notes Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Learning from Numerous Untailored Summaries, Kikuchi+, PRICAI'16 GPT Summary- NYTACを利用して監視型要約システムを訓練し、5つのドメイン適応手法を導入。ターゲットデータでファインチューニングした手法が最良の結果を示し、抽出的オラクル要約に基づくインスタンス選択手法が要約性能を向上させることを実証。 Comment

New York Times Annotated Corpus(NYTAC)に含まれる大量の正解要約データを利用する方法を提案。

NYTACには650,000程度の人手で生成された参照要約が付与されているが、このデータを要約の訓練データとして活用した事例はまだ存在しないので、やりましたという話。

具体的には、NYTACに存在する人手要約を全てそのまま使うのではなく、Extracitiveなモデルの学習に効果的な事例をフィルタリングして選別する手法を提案

また、domain-adaptationの技術を応用し、NYTACデータを要約を適用したいtargetのテキストに適応する5つの手法を提案

モデルとしては、基本的にknapsack問題に基づいた要約モデル(Extractive)を用い、学習手法としてはPassive Aggressiveアルゴリズムの構造学習版を利用する。

NYTACのデータを活用する手法として、以下の5つの手法を提案している。

```

1. NytOnly: NYTACのデータのみで学習を行い、target側の情報は用いない

2. Mixture: targetとNYTACの事例をマージして一緒に学習する

3. LinInter: TrgtOnly(targetデータのみで学習した場合)のweightとNytOnlyで学習したweightをlinear-interpolationする。interpolation parameterはdev setから決定

4. Featurize: NytOnlyのoutputをtargetでモデルを学習する際の追加の素性として用いる

5. FineTune: NytOnlyで学習したweightを初期値として、target側のデータでweightをfinetuneする

```

また、NYTACに含まれる参照要約には、生成的なものや、メタ視点から記述された要約など、様々なタイプの要約が存在する。今回学習したいモデルはExtractiveな要約モデルなので、このような要約は学習事例としては適切ではないのでフィルタリングしたい。

そこで、原文書からExtractiveな要約を生成した際のOracle ROUGE-2スコアを各参照要約-原文書対ごとに求め、特定の閾値以下の事例は使用しないように、インスタンスの選択を行うようにする。

DUC2002 (単一文書要約タスク)、RSTDTBlong, RSTDTBshort (Rhetrical Structure Theory Discourse Tree Bankに含まれる400件程度の(確か社説のデータに関する)要約)の3種類のデータで評価。

どちらの評価においても、FineTuneを行い、インスタンスの選択を行うようにした場合が提案手法の中ではもっとも性能がよかった。

DUC2002では、LEADやTextRankなどの手法を有意にoutperformしたが、DUC2002のbest systemには勝てなかった。

しかしながら、RSTDTBlongにおける評価では、RSTの情報などを用いるstate-of-the-artなシステムに、RSTの情報などを用いない提案手法がROUGEスコアでoutperformした。

RSTDTBshortにおける評価では、RSTを用いる手法(平尾さんの手法)には及ばなかったが、それ以外ではbestな性能。これは、RSTDTBshortの場合は要約が指示的な要約であるため、今回学習に用いた要約のデータやモデルは報知的な要約のためのものであるため、あまりうまくいかなかったと考察している。

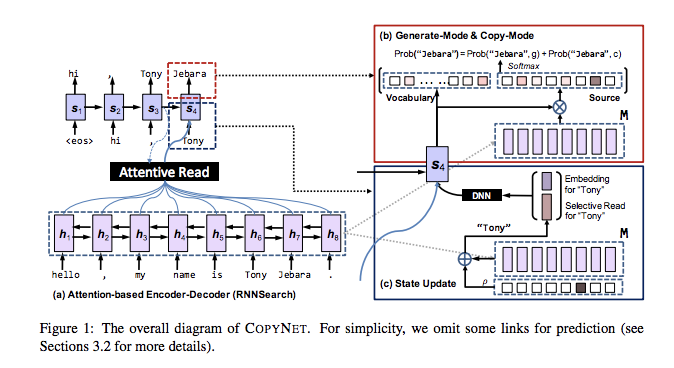

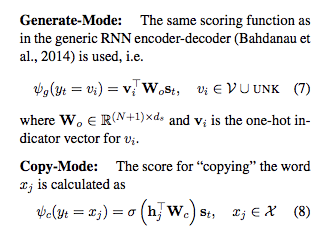

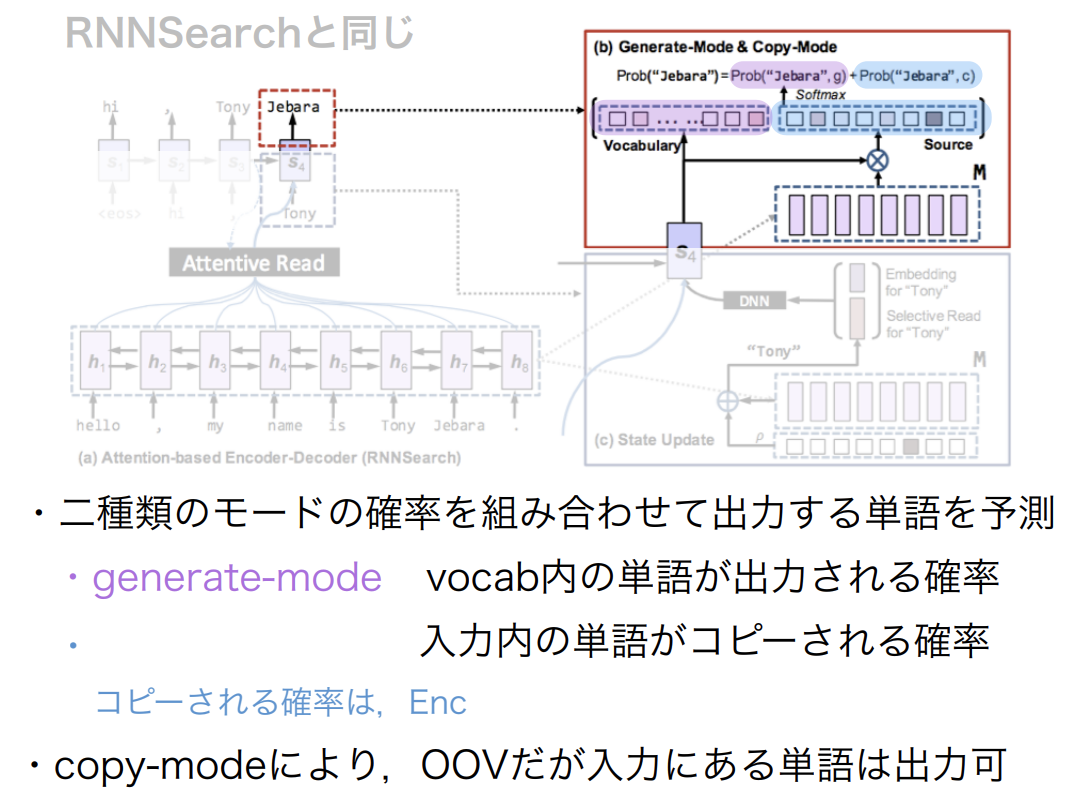

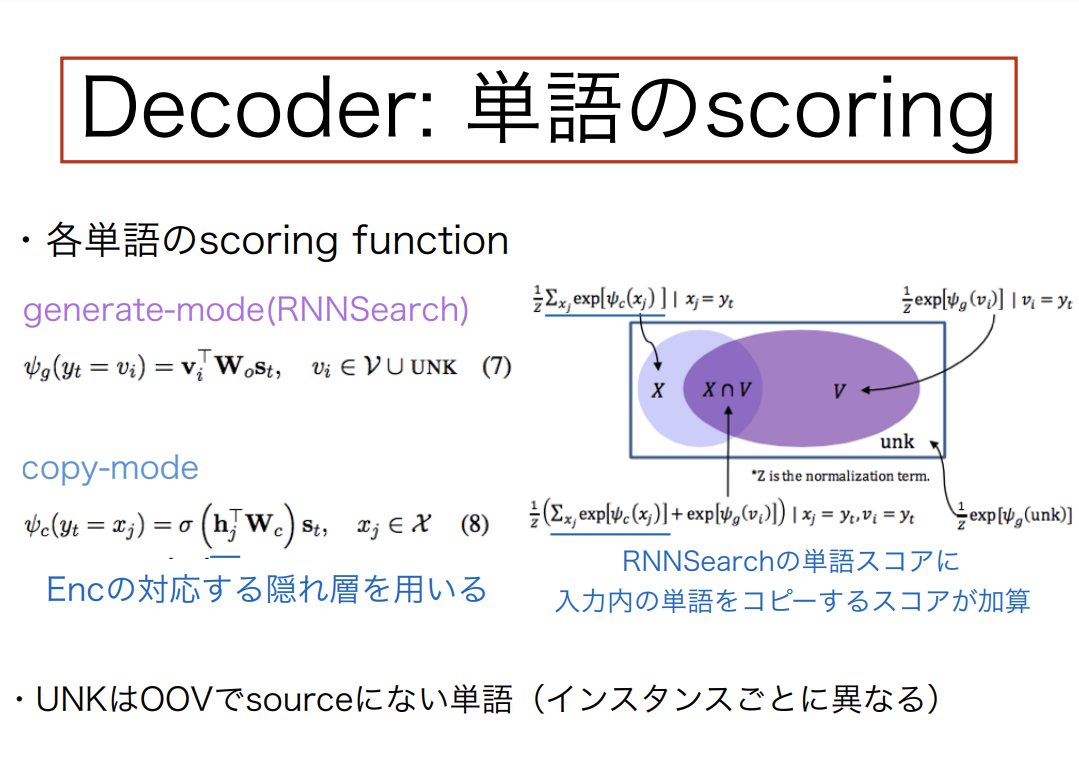

#Single #NeuralNetwork #Document #Supervised #NLP #Abstractive #ACL #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] Incorporating Copying Mechanism in Sequence-to-Sequence Learning, Gu+, ACL'16 Comment

単語のコピーと生成、両方を行えるネットワークを提案。

location based addressingなどによって、生成された単語がsourceに含まれていた場合などに、copy-mode, generate-modeを切り替えるような仕組みになっている。

[Paper Note] Pointing the unknown words, Gulcehre+, ACL'16

と同じタイミングで発表

#Single #NeuralNetwork #Document #Supervised #NLP #Abstractive #IJCAI Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] Distraction-Based Neural Networks for Modeling Documents, Chen+, IJCAI'16 Comment

Neuralなモデルで「文書」の要約を行う研究。

提案手法では、attention-basedなsequence-to-sequenceモデルにdistractionと呼ばれる機構を導入することを提案。

distractionを導入するmotivationは、入力文書中の異なる情報を横断的に参照(一度着目した情報には今後あまり着目しないようなバイアスをかける)したうえで、要約を生成しようというもの。

これにより、生成される要約の冗長性を排除するのが狙い。

以下の3つのアプローチを用いて、distractionを実現

1. [Distraction over input content vectors]

tステップ目において、decoderのinputとして用いるcontext vectorを

計算する際に、通常の計算に加えて、t-1ステップ目までに使用した

context vectorの情報を活用することで、これまでdecoderのinputとして

利用された情報をあまり重視視しないように、context vectorを生成する。

2. [Distraction over attention weight vectors]

attentionの重みを計算する際に、過去に高いattentionの重みがついた

encoderのhidden stateについては、あまり重要視しないように

attentionの重みを計算。1と同様に、t-1ステップ目までのattention weightの

historyを保持しておき活用する。

3. [Distration in decoding]

decodingステップでbeam-searchを行う際のスコア計算に、distraction scoreを導入。distraction

scoreはtステップ目までに用いられたcontext vector、attention

weight、decoderのstateから計算され、これまでと同じような情報に基づいて

単語が生成された場合は、スコアが低くなるようになっている。

CNN、およびLCSTS data (大規模な中国語のheadline generationデータ)で評価した結果、上記3つのdistraction機構を導入した場合に、最も高いROUGEスコアを獲得

特に、原文書が長い場合に、短い場合と比較して、distraction機構を導入すると、

ROUGEスコアの改善幅が大きくなったことが示されている

#Single #NeuralNetwork #Document #Supervised #NLP #Extractive #ACL Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] Neural Summarization by Extracting Sentences and Words, Cheng+, ACL'16 Comment

ExtractiveかつNeuralな単一文書要約ならベースラインとして使用した方がよいかも

#NeuralNetwork #Document #Supervised #NLP #Abstractive #IJCAI Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] Distraction-Based Neural Networks for Modeling Documents, Chen+, IJCAI'16 Comment

Neuralなモデルで「文書」の要約を行う研究。

提案手法では、attention-basedなsequence-to-sequenceモデルにdistractionと呼ばれる機構を導入することを提案。

distractionを導入するmotivationは、入力文書中の異なる情報を横断的に参照(一度着目した情報には今後あまり着目しないようなバイアスをかける)したうえで、要約を生成しようというもの。

これにより、生成される要約の冗長性を排除するのが狙い。

以下の3つのアプローチを用いて、distractionを実現

1. [Distraction over input content vectors]

tステップ目において、decoderのinputとして用いるcontext vectorを

計算する際に、通常の計算に加えて、t-1ステップ目までに使用した

context vectorの情報を活用することで、これまでdecoderのinputとして

利用された情報をあまり重視視しないように、context vectorを生成する。

2. [Distraction over attention weight vectors]

attentionの重みを計算する際に、過去に高いattentionの重みがついた

encoderのhidden stateについては、あまり重要視しないように

attentionの重みを計算。1と同様に、t-1ステップ目までのattention weightの

historyを保持しておき活用する。

3. [Distration in decoding]

decodingステップでbeam-searchを行う際のスコア計算に、distraction scoreを導入。distraction

scoreはtステップ目までに用いられたcontext vector、attention

weight、decoderのstateから計算され、これまでと同じような情報に基づいて

単語が生成された場合は、スコアが低くなるようになっている。

CNN、およびLCSTS data (大規模な中国語のheadline generationデータ)で評価した結果、上記3つのdistraction機構を導入した場合に、最も高いROUGEスコアを獲得

特に、原文書が長い場合に、短い場合と比較して、distraction機構を導入すると、

ROUGEスコアの改善幅が大きくなったことが示されている

Distraction機構の有用性は、ACL'17のstanford NLPグループが提案したPointer Generator Networkでも示されている(Coverage Vectorという呼び方をしてた気がする)

#MachineTranslation #NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #Reference-based Issue Date: 2023-08-13 chrF: character n-gram F-score for automatic MT evaluation, Mono Popovic, WMT'15 GPT Summary- 私たちは、機械翻訳の評価に文字n-gram Fスコアを使用することを提案します。私たちは、このメトリックがシステムレベルとセグメントレベルで人間のランキングと相関しており、特にセグメントレベルでの相関が非常に高いことを報告しました。この提案は非常に有望であり、WMT14の共有評価タスクでも最高のメトリックを上回りました。 Comment

character-basedなn-gram overlapをreferenceとシステムで計算する手法

#NaturalLanguageGeneration #Metrics #NLP #Evaluation #Reference-based Issue Date: 2023-08-13 From word embeddings to document distances, Kusner+, PMLR'15 GPT Summary- 私たちは、新しい距離関数であるWord Mover's Distance(WMD)を提案しました。WMDは、テキストドキュメント間の非類似性を測定するために使用されます。私たちの研究では、単語埋め込みの最新の結果に基づいてWMDを開発しました。WMDは、単語が別のドキュメントの単語に到達するために必要な最小距離を計算します。私たちのメトリックは、実装が簡単であり、ハイパーパラメータも必要ありません。さらに、私たちは8つの実世界のドキュメント分類データセットでWMDメトリックを評価し、低いエラーレートを示しました。 Comment

WMS/SMS/S+WMS

MoverScore: Text Generation Evaluating with Contextualized Embeddings and Earth Mover Distance, Zhao+, EMNLP-IJCNLP'19

はこれらからinspiredされ提案された

#ComputerVision #NaturalLanguageGeneration #Pocket #NLP #Evaluation #ImageCaptioning #Reference-based Issue Date: 2023-05-10 CIDEr: Consensus-based Image Description Evaluation, Ramakrishna Vedantam+, N_A, CVPR'15 GPT Summary- 画像を文章で自動的に説明することは、長年の課題である。本研究では、人間の合意を利用した画像説明の評価のための新しいパラダイムを提案し、新しい自動評価指標と2つの新しいデータセットを含む。提案手法は、人間の判断をより正確に捉えることができ、5つの最先端の画像説明手法を評価し、将来の比較のためのベンチマークを提供する。CIDEr-Dは、MS COCO評価サーバーの一部として利用可能であり、システマティックな評価とベンチマークを可能にする。 #Metrics #NLP #EMNLP Issue Date: 2018-01-01 [Paper Note] Re-evaluating Automatic Summarization with BLEU and 192 Shades of ROUGE, Yvette Graham, EMNLP'15 Comment

文書要約で使用されているMetric、特にBLEUやROUGEの結果(可能な192のパターン)と、人手の結果との相関を再分析している。

その結果、BLEUがもっとも人手評価との相関が高く、ROUGE-2のPrecisionの平均(ステミング、stop words除去)がROUGEの中でbest-performingなvariantだった。

要約のMetrcの最適な検定方法として、Williams検定を利用。

再評価の結果、以前推奨されていたvariantとは異なるMetricsが良い結果に。

best-performing ROUGE resultを用いて、既存のstate-of-the-artなシステムを再度ランキングづけすると、originalのものとは結構異なる結果になった。

(一部のスコアが良かったシステムのスコアが相対的にかなり悪化している)

また、BLEUが人手評価ともっとも高い相関を示したが、best-performingなROUGE variantとは統計的な有意差はなかった。

#NeuralNetwork #Sentence #Supervised #NLP #Abstractive #EMNLP #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2017-12-31 [Paper Note] A Neural Attention Model for Sentence Summarization, Rush+, EMNLP'15 Comment

#Single #NeuralNetwork #Sentence #Document #NLP #Dataset #Abstractive #EMNLP #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2017-12-28 [Paper Note] LCSTS: A large scale chinese short text summarizatino dataset, Hu+, EMNLP'15 Comment

Large Chinese Short Text Summarization (LCSTS) datasetを作成

データセットを作成する際は、Weibo上の特定のorganizationの投稿の特徴を利用。

Weiboにニュースを投稿する際に、投稿の冒頭にニュースのvery short summaryがまず記載され、その後ニュース本文(短め)が記載される特徴があるので、この対をsource-reference対として収集した。

収集する際には、約100個のルールに基づくフィルタリングやclearning, 抽出等を行なっている。

データセットのpropertyとしては、下記のPartI, II, IIIに分かれている。

PartI: 2.4Mのshort text - summary pair