NeurIPS

Issue Date: 2025-11-25 [Paper Note] Think or Not? Selective Reasoning via Reinforcement Learning for Vision-Language Models, Jiaqi Wang+, NeurIPS'25, 2025.05 GPT Summary- 強化学習を用いて視覚と言語モデルの推論を強化するために、TONという二段階のトレーニング戦略を提案。簡単な質問には推論をスキップし、必要な時に考える人間の思考プロセスを模倣。実験により、TONは従来の手法に比べて推論ステップを最大90%削減し、性能を向上させることが示された。モデルはトレーニングを通じて不要な推論を回避することを学習。 Comment

元ポスト:

著者ポスト:

いつ思考をするか/しないかを学習することでCoTのtrajectoryを節約する。選択的に思考しないということをモデルは基本的に学習していないのでSFTで模倣学習することでコールドスタートを脱っし、その後RLによって選択的に思考しないことも含めて思考を最適化する、といった話に見える。

#ComputerVision #Pocket #NLP #Dataset #Evaluation #VisionLanguageModel #One-Line Notes #Poster

Issue Date: 2025-11-25 [Paper Note] Paper2Poster: Towards Multimodal Poster Automation from Scientific Papers, Wei Pang+, NeurIPS'25, 2025.05 GPT Summary- 学術ポスター生成のための新しいベンチマークとメトリクスを導入し、PosterAgentというマルチエージェントパイプラインを提案。Parserが論文を構造化し、Plannerがレイアウトを整え、Painter-Commenterが視覚的整合性を確保。評価では、GPT-4oの出力は視覚的には魅力的だが、テキストの質が低く、PaperQuizスコアも不十分であることが判明。オープンソースのバリアントは、既存のシステムを上回り、コスト効率も良好。これにより、次世代の自動ポスター生成モデルの方向性が示された。 Comment

元ポスト:

著者ポスト:

GPT4oは細かい文字のfidelityが低く、視覚的な魅力も小さい(なのでそういったものは学習で補う必要がある)という知見があるとのこと。arXivに投稿された当時結構話題になっていた気がする。

論文だけに留まらず、長いテキストを視覚的に見やすく圧縮する技術は一種の要約として見ることもでき、生成AIによって情報がさらに溢れかえるようになった昨今は、こういった技術はさらに重要な技術になると思われる。

Issue Date: 2025-11-14 [Paper Note] Estimating cognitive biases with attention-aware inverse planning, Sounak Banerjee+, NeurIPS'25 Spotlight, 2025.10 GPT Summary- 人の目標指向行動は認知バイアスに影響されるため、自律システムはこれを認識する必要がある。本研究では、行動から注意バイアスを推定する注意認識逆計画問題を定義し、標準的な逆強化学習との違いを示す。深層強化学習と計算的認知モデルを組み合わせたアプローチを提案し、実際の運転シナリオでの注意戦略を推測し、認知バイアス推定のスケーラビリティを実証する。 Comment

元ポスト:

元ポスト:

RLを実施したモデルは与えられた計画を実施することに関してよりロバストで、自分でプランニングさせて解かせることもでき、かつ外部・モデル内部のパラメータに内在する知識を統合して応答する能力も向上する。しかし、大きな問題を部分問題に分割して解く能力には課題が残る、みたいな話らしい。

#Pocket #NLP #AIAgents Issue Date: 2025-11-07 [Paper Note] Thought Communication in Multiagent Collaboration, Yujia Zheng+, NeurIPS'25 Spotlight, 2025.10 GPT Summary- 自然言語の曖昧さが集合知の可能性を制限する中、思考コミュニケーションという新しいパラダイムを提案。エージェントが直接相互作用できるようにし、潜在変数モデルとして形式化。非パラメトリックな設定で、エージェント間の共有思考とプライベート思考を特定可能。理論に基づき、潜在的な思考を抽出し、共有パターンを割り当てるフレームワークを開発。実験により理論を検証し、思考コミュニケーションの利点を示す。 Comment

元ポスト:

#Multi #Metrics #Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #Evaluation #Conversation #Personality Issue Date: 2025-11-06 [Paper Note] Consistently Simulating Human Personas with Multi-Turn Reinforcement Learning, Marwa Abdulhai+, arXiv'25, 2025.10 GPT Summary- LLMを用いた対話におけるペルソナの一貫性を評価・改善するフレームワークを提案。3つの自動メトリックを定義し、マルチターン強化学習でファインチューニングを行うことで、一貫性を55%以上向上させる。 Comment

pj page: https://sites.google.com/view/consistent-llms

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-11-06 [Paper Note] Vision Transformers Don't Need Trained Registers, Nick Jiang+, NeurIPS'25 Spotlight, 2025.06 GPT Summary- Vision Transformersにおける高ノルムトークンの出現がノイズの多いアテンションマップを引き起こすメカニズムを調査。スパースなニューロンが外れ値トークンに高ノルムの活性化を集中させ、視覚処理を劣化させることを確認。訓練不要のアプローチを提案し、レジスターニューロンからの活性化を未訓練トークンにシフトさせることで、クリーンなアテンションを生成し、下流視覚タスクでのパフォーマンスを向上。テスト時のレジスターを視覚言語モデルに拡張し、効果的な訓練不要の解決策を提供することを示唆。 Comment

pj page: https://avdravid.github.io/test-time-registers/

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] WebThinker: Empowering Large Reasoning Models with Deep Research Capability, Xiaoxi Li+, NeurIPS'25, 2025.04 GPT Summary- WebThinkerは、LRMsがウェブを自律的に検索し、情報を収集しながら報告書を作成できる深層研究エージェントである。Deep Web Explorerモジュールを統合し、知識のギャップを埋めるために動的に情報を抽出する。リアルタイムで情報収集と報告書作成を行うThink-Search-and-Draft戦略を採用し、RLベースのトレーニング戦略を導入。実験により、WebThinkerは複雑な推論タスクで既存手法を大幅に上回る性能を示した。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] Training Language Models to Reason Efficiently, Daman Arora+, NeurIPS'25, 2025.02 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)の性能向上には限界があるため、代替手段が求められている。本研究では、強化学習を用いて推論時の計算を動的に割り当てることで、効率的な推論モデルを訓練する手法を提案。これにより、精度を維持しつつ計算コストを削減し、さまざまな効率レベルを持つモデルを生成可能にした。実験では、精度を保ちながら推論コストの大幅な削減が確認された。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] Video-R1: Reinforcing Video Reasoning in MLLMs, Kaituo Feng+, NeurIPS'25, 2025.03 GPT Summary- Video-R1は、ルールベースの強化学習を用いてビデオ推論を促進する初の試みであり、T-GRPOアルゴリズムを提案して時間情報を活用し、高品質な画像データをトレーニングに組み込む。新たに構築したデータセットにより、Video-R1はビデオ推論ベンチマークで大幅な改善を達成し、特にVSI-benchで37.1%の精度を記録し、商業モデルを上回った。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] Beyond the 80_20 Rule: High-Entropy Minority Tokens Drive Effective Reinforcement Learning for LLM Reasoning, Shenzhi Wang+, NeurIPS'25, 2025.06 GPT Summary- 強化学習における検証可能な報酬(RLVR)のメカニズムをトークンエントロピーの視点から探求。高エントロピーのトークンが推論の重要な分岐点であることを発見し、RLVRトレーニング中にこれらのトークンのエントロピーが調整されることを示す。トークンの20%を利用することで、フル勾配更新と同等の性能を維持し、他のモデルでの性能向上を実現。低エントロピーのトークンのみでのトレーニングは性能を低下させることが明らかに。高エントロピートークンの最適化がRLVRの効果を生むことを示唆。 Comment

元ポスト:

pj page: https://shenzhi-wang.github.io/high-entropy-minority-tokens-rlvr/

#Pocket Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity in LLMs Beyond the Base Model?, Yang Yue+, NeurIPS'25, 2025.04 GPT Summary- 検証可能な報酬を用いた強化学習(RLVR)は、LLMsの推論性能を向上させるが、現在の設定では新しい推論パターンを引き出せていない。小さなkではベースモデルを上回るが、大きなkではベースモデルが優位。RLVRアルゴリズムは類似の性能を示し、ベースモデルの潜在能力を活用できていない。蒸留は新しい推論パターンを導入し、モデルの能力を拡張できる。これにより、RLの改善が必要であることが示唆される。 Comment

pj page: https://limit-of-rlvr.github.io/

元ポスト:

所見:

#Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #MultiModal #DiffusionModel #TextToImageGeneration #2D (Image) #text Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] MMaDA: Multimodal Large Diffusion Language Models, Ling Yang+, NeurIPS'25, 2025.05 GPT Summary- MMaDAは、テキスト推論やマルチモーダル理解、テキストから画像生成に優れた性能を発揮する新しいマルチモーダル拡散基盤モデルです。主な革新点は、モダリティに依存しない統一された拡散アーキテクチャ、混合長チェーン・オブ・ソートによるファインチューニング戦略、そしてUniGRPOという統一ポリシー勾配ベースのRLアルゴリズムです。実験により、MMaDA-8Bは他のモデルを上回る性能を示し、事前トレーニングと事後トレーニングのギャップを埋める効果が確認されました。コードとトレーニング済みモデルはオープンソースで提供されています。 Comment

ポイント解説:

元ポスト:

#NeuralNetwork #Pocket #NLP #LongSequence #Architecture #Selected Papers/Blogs #memory #Test-time Learning Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] Titans: Learning to Memorize at Test Time, Ali Behrouz+, NeurIPS'25, 2024.12 GPT Summary- 再帰モデルと注意機構を組み合わせた新しいニューラル長期メモリモジュールを提案。これにより、短期的な依存関係を正確にモデル化しつつ、長期的な記憶を保持。新アーキテクチャ「Titans」は、言語モデリングや常識推論などのタスクで従来のモデルよりも優れた性能を示し、2Mを超えるコンテキストウィンドウサイズにも対応可能。 Comment

元ポスト:

#Pocket #NLP #ReinforcementLearning #AIAgents #Coding #SoftwareEngineering #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] SWE-RL: Advancing LLM Reasoning via Reinforcement Learning on Open Software Evolution, Yuxiang Wei+, NeurIPS'25, 2025.02 GPT Summary- SWE-RLは、強化学習を用いて大規模言語モデル(LLMs)の推論能力を向上させる新しいアプローチで、実世界のソフトウェア工学に焦点を当てています。軽量なルールベースの報酬を活用し、LLMがオープンソースソフトウェアの進化データから学習することで、開発者の推論プロセスを自律的に回復します。Llama3-SWE-RL-70Bは、実世界のGitHub問題において41.0%の解決率を達成し、中規模LLMとしては最高のパフォーマンスを示しました。また、一般化された推論スキルを持ち、複数のドメイン外タスクで改善された結果を示しています。SWE-RLは、ソフトウェア工学データに基づく強化学習の新たな可能性を開きます。 Comment

元ポスト:

ポイント解説:

解説:

#Pocket Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] A-MEM: Agentic Memory for LLM Agents, Wujiang Xu+, NeurIPS'25, 2025.02 GPT Summary- LLMエージェントのための新しい動的メモリシステムを提案。Zettelkastenメソッドに基づき、メモリを相互接続された知識ネットワークとして組織。新しいメモリが追加されると、文脈的な属性を持つノートが生成され、過去のメモリとの関連性が分析される。これにより、メモリの進化と適応的な管理が可能に。実験結果は既存のベースラインを上回る性能を示す。 Comment

元ポスト:

#ComputerVision #Pocket #NLP #LanguageModel #MultiModal #SpeechProcessing #Speech #VisionLanguageModel #2D (Image) #TTS #AudioLanguageModel Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] VITA-1.5: Towards GPT-4o Level Real-Time Vision and Speech Interaction, Chaoyou Fu+, NeurIPS'25, 2025.01 GPT Summary- 音声の役割を重視したマルチモーダル大規模言語モデル(MLLM)の訓練手法を提案。視覚と音声の相互作用を強化し、ASRやTTSモジュールなしで効率的な音声対話を実現。ベンチマークで最先端手法と比較し、リアルタイムの視覚と音声の相互作用が可能であることを示す。 Comment

元ポスト:

image/video, speechを入力として受けとりリアルタイムに音声を出力するマルチモーダルモデル。

#NeuralNetwork #ComputerVision #Pocket #Attention #Selected Papers/Blogs #ObjectDetection Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors, Yunjie Tian+, NeurIPS'25, 2025.02 GPT Summary- YOLOv12は、注意メカニズムを活用した新しいYOLOフレームワークで、CNNベースのモデルと同等の速度を維持しつつ、精度を向上させる。特に、YOLOv12-NはT4 GPU上で1.64 msの推論遅延で40.6%のmAPを達成し、YOLOv10-NおよびYOLOv11-Nを上回る性能を示す。また、YOLOv12はRT-DETRやRT-DETRv2よりも優れた性能を発揮し、計算量とパラメータ数を大幅に削減しながらも高速な実行を実現している。 Comment

元ポスト:

#ComputerVision #Pocket #NLP #MultiModal #Reasoning #SelfCorrection #VisionLanguageModel Issue Date: 2025-11-05 [Paper Note] VL-Rethinker: Incentivizing Self-Reflection of Vision-Language Models with Reinforcement Learning, Haozhe Wang+, NeurIPS'25, 2025.04 GPT Summary- スロースロース思考システムは、明示的な反省を通じて難しい問題を解決する可能性を示しているが、マルチモーダル推論能力はファストスロース思考モデルと同等である。本研究では、強化学習を用いて視覚と言語のモデルのスロースロース思考能力を向上させることを目指し、選択的サンプルリプレイ(SSR)と強制的再考を導入。これにより、モデルVL-RethinkerはMathVista、MathVerseでそれぞれ80.4%、63.5%の最先端スコアを達成し、他のベンチマークでも優れた性能を示した。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-10-30 [Paper Note] LoRA vs Full Fine-tuning: An Illusion of Equivalence, Reece Shuttleworth+, NeurIPS'25, 2024.10 GPT Summary- LoRAとフルファインチューニングの違いを、モデルの重み行列のスペクトル特性を通じて分析。LoRAは新しい高ランクの特異ベクトル(侵入次元)を持ち、忘却が少ないことを発見。侵入次元が忘却を引き起こすことを示し、これを縮小することで下流タスクのパフォーマンスを改善できることがわかった。LoRAモデルは連続学習中に侵入次元を蓄積し、パフォーマンス低下を引き起こす傾向がある。 Comment

元ポスト:

#Analysis #MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Test-Time Scaling Issue Date: 2025-10-27 [Paper Note] A Theoretical Study on Bridging Internal Probability and Self-Consistency for LLM Reasoning, Zhi Zhou+, NeurIPS'25, 2025.10 GPT Summary- テスト時スケーリングにおけるサンプリング手法の理論的枠組みを提供し、自己一貫性と困惑度の制限を明らかに。新たに提案したRPC手法は、困惑度一貫性と推論剪定を活用し、推論誤差の収束を改善。7つのベンチマークでの実証結果により、RPCは自己一貫性に匹敵する性能を達成し、サンプリングコストを50%削減することが示された。 Comment

元ポスト:

元ポスト:

pj page: https://zhouz.dev/RPC/

#ComputerVision #Pocket #Dataset #Zero/Few/ManyShotPrompting #Evaluation #MultiModal #In-ContextLearning #read-later #Selected Papers/Blogs #OOD #Generalization #VisionLanguageModel #One-Line Notes #ObjectDetection Issue Date: 2025-10-27 [Paper Note] Roboflow100-VL: A Multi-Domain Object Detection Benchmark for Vision-Language Models, Peter Robicheaux+, NeurIPS'25, 2025.05 GPT Summary- 視覚と言語のモデル(VLMs)は、一般的な物体に対して優れたゼロショット検出性能を示すが、分布外のクラスやタスクに対しては一般化が難しい。そこで、少数の視覚例と豊富なテキスト記述を用いてVLMを新しい概念に整合させる必要があると提案。Roboflow100-VLという多様な概念を持つ100のマルチモーダル物体検出データセットを導入し、最先端モデルの評価を行った。特に、難しい医療画像データセットでのゼロショット精度が低く、少数ショットの概念整合が求められることを示した。 Comment

元ポスト:

VLMが「現実世界をどれだけ理解できるか」を評価するためのobject detection用ベンチマークを構築。100のopen source datasetから構成され、それぞれにはtextでのfew shot instructionやvisual exampleが含まれている。データセットは合計で約165kの画像、約1.35M件のアノテーションが含まれ、航空、生物、産業などの事前学習ではあまりカバーされていない新規ドメインの画像が多数含まれているとのこと。

そして現在のモデルは事前学習に含まれていないOODな画像に対する汎化性能が低く、いちいちモデルを追加で学習するのではなく、ICLによって適用できた方が好ましいという考えがあり、そして結果的に現在のVLMでは、ICLがあまりうまくいかない(ICLによるOODの汎化が効果的にできない)ことがわかった、という話らしい。

が、

- [Paper Note] Many-Shot In-Context Learning in Multimodal Foundation Models, Yixing Jiang+, arXiv'24, 2024.05

での知見と異なる。差異はなんだろうか?

以下のスレッドで議論がされている:

pj page: https://rf100-vl.org

うーんあとでしっかり読みたい、、、

#Pocket #NLP #LanguageModel #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-10-25 [Paper Note] Blackbox Model Provenance via Palimpsestic Membership Inference, Rohith Kuditipudi+, NeurIPS'25 Spotlight, 2025.10 GPT Summary- アリスの言語モデルを用いてボブがテキストを生成する際、アリスはボブが彼女のモデルを使用していることを証明できるかを検討。クエリ設定と観察設定の2つのアプローチで、ボブのモデルやテキストとアリスの訓練データの順序との相関を調査。40以上のファインチューニングで、p値が1e-8に達する結果を得た。観察設定では、ボブのテキストの尤度を推定する2つの方法を試し、数百トークンでの区別が可能なアプローチと、数十万トークンを必要とする高パワーのアプローチを比較した。 Comment

元ポスト:

これはすごい話だ…

#Pocket #NLP #LanguageModel #Alignment #Evaluation #PostTraining #One-Line Notes Issue Date: 2025-10-19 [Paper Note] Clean First, Align Later: Benchmarking Preference Data Cleaning for Reliable LLM Alignment, Samuel Yeh+, NeurIPS'25, 2025.09 GPT Summary- 人間のフィードバックはLLMのアライメントに重要だが、ノイズや一貫性の欠如が問題を引き起こす。これを解決するために、13のデータクリーニング手法を評価する初のベンチマーク「PrefCleanBench」を導入。さまざまな条件下でのアライメント性能を比較し、データクリーニングの成功要因を明らかにする。これにより、LLMアライメントの改善に向けた再現可能なアプローチを提供し、データ前処理の重要性を強調する。すべての手法の実装は公開されている。 Comment

元ポスト:

元ポストによるとTakeawayとしては、

- cleaningをすることでalignmentの性能は一貫して向上

- 複数のReward Modelを用いた場合(おそらくhuman labelと複数RMのvotingに基づくcleaning)は単一モデルよりも信頼性が高くロバスト

- bad dataに対するデータは(ラベルを修正するよりも)削除した方が性能が向上する

- 少量だがクリーンなデータセットは大規模でノイジーなデータセットよりも性能が良い

といった知見がある模様

#ComputerVision #ReinforcementLearning #Reasoning #VisionLanguageModel #WorldModels Issue Date: 2025-10-19 VAGEN Reinforcing World Model Reasoning for Multi-Turn VLM Agents, Wang+, NeurIPS'25 Comment

元ポスト:

#Pocket #LanguageModel #ReinforcementLearning #PostTraining #Stability Issue Date: 2025-10-16 [Paper Note] GVPO: Group Variance Policy Optimization for Large Language Model Post-Training, Kaichen Zhang+, arXiv'25, 2025.04 GPT Summary- GVPO(グループ分散ポリシー最適化)は、ポストトレーニングにおける不安定性を解決する新手法で、KL制約付き報酬最大化の解析的解を勾配重みに組み込むことで最適ポリシーとの整合性を保つ。これにより、ユニークな最適解を保証し、柔軟なサンプリング分布をサポート。GVPOは信頼性の高いLLMポストトレーニングの新たなパラダイムを提供する。 Comment

元ポスト:

ベースライン:

- DeepSeekMath: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning in Open

Language Models, Zhihong Shao+, arXiv'24

- [Paper Note] Understanding R1-Zero-Like Training: A Critical Perspective, Zichen Liu+, arXiv'25, 2025.03

#Pretraining #Pocket #NLP #LanguageModel #DiffusionModel Issue Date: 2025-10-14 [Paper Note] Next Semantic Scale Prediction via Hierarchical Diffusion Language Models, Cai Zhou+, NeurIPS'25, 2025.10 GPT Summary- 階層的拡散言語モデル(HDLM)は、低レベルのトークンが高レベルのトークンにマッピングされる階層的な語彙に基づく新しい言語モデリング手法です。前方プロセスではトークンが高レベルの先祖に摂動され、逆プロセスでは詳細な意味を予測します。HDLMは、拡散の証拠下限(ELBO)の閉形式表現を導出し、既存のモデルを含む柔軟な実装が可能であることを示します。実験により、HDLMはベースラインよりも低い困惑度を達成し、その有効性が確認されました。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-10-13 [Paper Note] Can DPO Learn Diverse Human Values? A Theoretical Scaling Law, Shawn Im+, NeurIPS'25, 2024.08 GPT Summary- LLMsは人間の好みに合致することが難しく、有害な出力を生むことがある。好み学習は、好ましい応答を訓練する重要な手法であり、多様な価値観を考慮することが求められる。本論文では、好み最適化で訓練されたモデルの一般化能力を分析する理論的枠組みを提案し、サンプルの量と価値の多様性が一般化に与える影響を評価する。報酬マージンと訓練軌跡を分析することで、広範な価値観を学習する際の課題を示し、理論の実践的関連性を強調する。 Comment

元ポスト:

#Pocket #NLP #Dataset #LanguageModel #ReinforcementLearning #mid-training #PostTraining #GenerativeVerifier Issue Date: 2025-10-12 [Paper Note] General-Reasoner: Advancing LLM Reasoning Across All Domains, Xueguang Ma+, arXiv'25, 2025.05 GPT Summary- 強化学習を用いた新しいトレーニングパラダイム「General-Reasoner」を提案し、LLMの推論能力を向上させる。大規模な高品質データセットを構築し、生成モデルベースの回答検証器を開発。物理学や化学などの多様な分野で評価し、既存手法を上回る性能を示す。 Comment

元ポスト:

#ComputerVision #Pocket #ReinforcementLearning #TextToImageGeneration #On-Policy #FlowMatching Issue Date: 2025-10-10 [Paper Note] Flow-GRPO: Training Flow Matching Models via Online RL, Jie Liu+, NeurIPS'25, 2025.05 GPT Summary- Flow-GRPOは、オンライン強化学習をフローマッチングモデルに統合した新しい手法で、ODEをSDEに変換することでRL探索のための統計的サンプリングを実現し、デノイジングステップを削減してサンプリング効率を向上させる。実験結果では、テキストから画像へのタスクで性能が大幅に向上し、GenEvalの精度が63%から95%に、視覚的テキストレンダリングの精度が59%から92%に改善された。また、報酬ハッキングがほとんど発生せず、画像の質や多様性を損なうことなく報酬が増加した。 #ComputerVision #Pocket #Distillation #FlowMaps Issue Date: 2025-10-09 [Paper Note] How to build a consistency model: Learning flow maps via self-distillation, Nicholas M. Boffi+, arXiv'25, 2025.05 GPT Summary- フローに基づく生成モデルの推論効率を改善するため、フローマップを直接学習するアルゴリズムフレームワークを提案。自己蒸留を通じて教師なしでトレーニング可能な方法を示し、オイラー法、ラグランジュ法、進行法の3つのアルゴリズムファミリーを導入。特に新しいラグランジュ法は、安定したトレーニングと高いパフォーマンスを実現。既存のトレーニングスキームを統一し、生成モデルの設計原則を明らかにする。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-10-08 [Paper Note] Self-Improving Embodied Foundation Models, Seyed Kamyar Seyed Ghasemipour+, NeurIPS'25, 2025.09 GPT Summary- 基盤モデルを用いたロボティクスの二段階ポストトレーニングアプローチを提案。第一段階で行動クローンとステップ予測を用いて微調整し、第二段階で自己改善を行うことで、ロボットが自律的にタスクを練習可能に。実験により、提案手法がサンプル効率を高め、模倣学習データを超えた新しいスキルを習得できることを示した。これにより、ロボティクスにおける自律的なスキル習得の可能性が強調される。 Comment

元ポスト:

#Multi #Pocket #LanguageModel #ReinforcementLearning #Routing Issue Date: 2025-10-07 [Paper Note] Router-R1: Teaching LLMs Multi-Round Routing and Aggregation via Reinforcement Learning, Haozhen Zhang+, NeurIPS'25, 2025.06 GPT Summary- Router-R1は、複数の大規模言語モデル(LLMs)を効果的にルーティングし集約するための強化学習に基づくフレームワークを提案。内部の熟慮と動的なモデル呼び出しを交互に行い、パフォーマンスとコストのトレードオフを最適化。実験では、一般的なQAベンチマークで強力なベースラインを上回る性能を示し、優れた一般化とコスト管理を実現。 Comment

元ポスト:

ポイント解説:

#EfficiencyImprovement #Pocket #NLP #Alignment #SyntheticData #VariationalAutoEncoder #RewardModel Issue Date: 2025-10-06 [Paper Note] Limited Preference Data? Learning Better Reward Model with Latent Space Synthesis, Leitian Tao+, arXiv'25, 2025.09 GPT Summary- 報酬モデリングのために、LLMの潜在埋め込み空間で好みデータを合成する新フレームワークLENSを提案。VAEを用いて埋め込みの構造化された表現を学習し、コストのかかるテキスト生成を回避しつつ、多様で一貫した合成好みペアを生成。実験では、合成ペアが元の好みの順序を保持し、報酬モデルの一般化を改善。生成速度は18倍速く、16,000倍小さいモデルで優れた結果を達成。効率的なデータ拡張を通じて報酬モデリングを強化する効果的な手法を提供。 Comment

元ポスト:

#ComputerVision #MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #MultiModal #PostTraining #OOD #Generalization Issue Date: 2025-10-05 [Paper Note] Visual Instruction Bottleneck Tuning, Changdae Oh+, NeurIPS'25, 2025.05 GPT Summary- MLLMは未知のクエリに対して性能が低下するが、既存の改善策は多くのデータや計算コストを要する。本研究では、情報ボトルネック原理に基づき、MLLMの堅牢性を向上させるためのVittleを提案。45のデータセットでの実証実験により、VittleがMLLMの堅牢性を一貫して改善することを示した。 Comment

元ポスト:

#NeuralNetwork #MachineLearning #Pocket #Architecture #read-later Issue Date: 2025-09-28 [Paper Note] Continuous Thought Machines, Luke Darlow+, NeurIPS'25 Spotlight, 2025.05 GPT Summary- 本論文では、神経細胞のタイミングと相互作用を重視した「Continuous Thought Machine(CTM)」を提案し、神経ダイナミクスをコア表現として活用することで深層学習の限界に挑戦します。CTMは、神経レベルの時間的処理と神経同期を取り入れ、計算効率と生物学的リアリズムのバランスを図ります。さまざまなタスクにおいて強力なパフォーマンスを示し、適応的な計算を活用することで、タスクの難易度に応じた効率的な処理が可能です。CTMは、より生物学的に妥当な人工知能システムの開発に向けた重要なステップと位置付けられています。 Comment

元ポスト:

NeurIPS'25 Spotlight:

https://www.linkedin.com/posts/sakana-ai_neurips2025-neurips2025-activity-7380889531815923712-94pk?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAACzQvjwB2FeLVE3yukDiUYtr5J4k-6nlNG4

#ComputerVision #EfficiencyImprovement #Pocket #Transformer #Attention #DiffusionModel #Architecture #VideoGeneration/Understandings #Sparse Issue Date: 2025-09-27 [Paper Note] Sparse VideoGen2: Accelerate Video Generation with Sparse Attention via Semantic-Aware Permutation, Shuo Yang+, NeurIPS'25 Spotlight, 2025.05 GPT Summary- Diffusion Transformers(DiTs)の動画生成におけるレイテンシーの問題を解決するため、重要トークンの特定精度を最大化し計算の無駄を最小化するトレーニング不要のフレームワークSVG2を提案。SVG2は意味に基づくトークンのクラスタリングと再配置を行い、計算効率を向上させる。これにより、HunyuanVideoおよびWan 2.1でそれぞれ最大2.30倍および1.89倍のスピードアップを達成し、PSNRを維持。 Comment

元ポスト:

pj page: https://svg-project.github.io/v2/

Q, Kそれぞれについて独立してkmeansクラスタリングを実施し、意味的に類似したQ, Kをクラスタ化し、map上で散らばっているトークンの配置を整頓して計算機上で効率的に扱えるようにし、各クラスタのcentroidをattention scoreの計算に用いてクラスタ内のトークンのスコアを近似することで計算を効率化します、といった話な模様。また、クリティカルなクラスタとそうでは無いものがあるので、p個のクリティカルなクラスタを選択しさらに効率化をする模様。

#EfficiencyImprovement #MachineLearning #Pocket #NLP #ReinforcementLearning #PostTraining #On-Policy Issue Date: 2025-09-27 [Paper Note] Angles Don't Lie: Unlocking Training-Efficient RL Through the Model's Own Signals, Qinsi Wang+, NeurIPS'25 Spotlight, 2025.06 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)の強化学習微調整(RFT)におけるサンプル効率の低下を改善するため、モデル固有の信号「角度集中」を特定。これに基づき、勾配駆動型角度情報ナビゲート強化学習フレームワーク(GAIN-RL)を提案し、トレーニングデータを動的に選択することで効率を向上。実証評価では、GAIN-RLがトレーニング効率を2.5倍以上向上させ、元のデータの半分でより良いパフォーマンスを達成したことが示された。 Comment

元ポスト:

ヒューリスティックや特定の難易度に基づくラベルからRLのサンプルをサンプリングするのではなく、モデル自身の現在の学習の状態に基づいて動的に選択し学習効率を向上させるアプローチな模様。

#Pocket Issue Date: 2025-09-26 [Paper Note] Bifrost-1: Bridging Multimodal LLMs and Diffusion Models with Patch-level CLIP Latents, Han Lin+, NeurIPS'25, 2025.08 GPT Summary- Bifrost-1というフレームワークを提案し、事前訓練されたマルチモーダルLLMsと拡散モデルをパッチレベルのCLIP画像埋め込みで統合。これにより、高忠実度の画像生成を実現し、訓練効率を向上。実験結果は、視覚的忠実度とマルチモーダル理解で従来手法と同等以上の性能を示し、計算コストを削減。 Comment

pj page: https://bifrost-1.github.io

元ポスト:

#Pocket #ReinforcementLearning #Off-Policy Issue Date: 2025-09-24 [Paper Note] A Clean Slate for Offline Reinforcement Learning, Matthew Thomas Jackson+, arXiv'25, 2025.04 GPT Summary- オフライン強化学習の課題に対処するため、透明な評価プロトコルを導入し、シンプルな実装を提供。これにより、さまざまな手法を統一したハイパーパラメータ空間にカプセル化する「Unifloral」を提案。新しいアルゴリズムTD3-AWRとMoBRACを開発し、既存のベースラインを上回る性能を達成。実装は公開済み。 Comment

元ポスト:

#ComputerVision #Embeddings #Pocket #NLP #Dataset #MultiModal #Encoder #SpatialUnderstanding Issue Date: 2025-09-22 [Paper Note] Perception Encoder: The best visual embeddings are not at the output of the network, Daniel Bolya+, NeurIPS'25, 2025.04 GPT Summary- Perception Encoder(PE)は、画像と動画理解のための新しいビジョンエンコーダで、シンプルなビジョンと言語の学習を通じて訓練されています。従来の特定のタスクに依存せず、対照的なビジョンと言語の訓練だけで強力な埋め込みを生成します。埋め込みを引き出すために、言語アライメントと空間アライメントの2つの手法を導入。PEモデルは、ゼロショット画像・動画分類で高い性能を示し、Q&Aタスクや空間タスクでも最先端の結果を達成しました。モデルやデータセットは公開されています。 Comment

元ポスト:

解説:

#Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #InstructionTuning #Evaluation #RLVR #InstructionFollowingCapability Issue Date: 2025-09-21 [Paper Note] Generalizing Verifiable Instruction Following, Valentina Pyatkin+, NeurIPS'25, 2025.07 GPT Summary- 人間とAIの相互作用において、言語モデルが指示に従う能力が重要であるが、現在のモデルは出力制約を満たすのに苦労している。多くのモデルは既存のベンチマークに過剰適合しており、未見の制約に対して一般化できない。これを解決するために、新しいベンチマークIFBenchを導入し、指示遵守の一般化を評価する。さらに、制約検証モジュールと強化学習(RLVR)を用いて指示遵守を改善する方法を示し、関連するデータや訓練プロンプトを公開する。 Comment

元ポスト:

Instruction Followingのための新たなベンチマークIFBench(多様(58種類の制約)で精緻、かつ複数の出力に関する制約を持つ。Appendix Aを参照のこと)を導入し、RLVRによってInstruction tuningする方法を提案している模様。複数のIFの制約を同時に学習した方がOODに対してロバストになることや、制約ごとのinstance数に対する性能の変化、またSFT, DPOによってInstrtction Tuningを実施したモデルに対して、制約を満たしたか否かのVerifiableなデータから生成した嗜好データを用いて追加のDPOを実施した場合と、RLVRに基づくGRPOを実施した場合のどちらの性能が良いかなども実験されている(一貫してGRPOが良い)。

#NeuralNetwork #MachineLearning #Pocket #Search #Coding #Encoder-Decoder Issue Date: 2025-09-21 [Paper Note] Searching Latent Program Spaces, Matthew V Macfarlane+, NeurIPS'25, 2024.11 GPT Summary- 新しいスキルを効率的に習得し、一般化するためのLatent Program Network(LPN)を提案。LPNは、入力を出力にマッピングする潜在空間を学習し、テスト時に勾配を用いて探索。シンボリックアプローチの適応性とニューラル手法のスケーラビリティを兼ね備え、事前定義されたDSLを不要にする。ARC-AGIベンチマークでの実験により、LPNは分布外タスクでの性能を2倍に向上させることが示された。 Comment

元ポスト:

#Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #AIAgents Issue Date: 2025-09-20 [Paper Note] ToolRL: Reward is All Tool Learning Needs, Cheng Qian+, NeurIPS'25 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)のツール使用能力向上のため、報酬設計に関する初の包括的研究を行い、さまざまな報酬戦略を探求。ツール使用タスクに特化した報酬設計を提案し、GRPOを用いてLLMsを訓練。実証評価により、ベースモデルに対して17%、SFTモデルに対して15%の性能改善を達成。報酬設計の重要性を強調し、コードを公開。 Comment

元ポスト:

著者ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-20 [Paper Note] Multi-Token Prediction Needs Registers, Anastasios Gerontopoulos+, NeurIPS'25 GPT Summary- MuToRは、マルチトークン予測のためのシンプルで効果的なアプローチで、学習可能なレジスタトークンを用いて未来のターゲットを予測します。少ない追加パラメータで、アーキテクチャ変更なしに既存の言語モデルと互換性があり、特に監視付きファインチューニングに適しています。言語と視覚の生成タスクにおける効果を示し、スケーラブルな予測ホライズンをサポートします。 Comment

元ポスト:

元ポスト:

#Analysis #MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Reasoning #read-later Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity, Parshin Shojaee+, arXiv'25 GPT Summary- LRMsは思考プロセスを生成するが、その能力や限界は未解明。評価は主に最終回答の正確性に焦点を当てており、推論の痕跡を提供しない。本研究では制御可能なパズル環境を用いて、LRMsの推論過程を分析。実験により、LRMsは特定の複雑さを超えると正確性が崩壊し、スケーリングの限界が明らかに。低複雑性では標準モデルが優位、中複雑性ではLRMsが優位、高複雑性では両者が崩壊することを示した。推論の痕跡を調査し、LRMsの強みと限界を明らかに。 Comment

元ポスト:

出た当初相当話題になったIllusion of thinkingがNeurIPSにacceptされた模様。Appendix A.1に当時のcriticismに対するレスポンスが記述されている。

#Analysis #EfficiencyImprovement #MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #ReinforcementLearning #SmallModel #PostTraining #On-Policy Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] BREAD: Branched Rollouts from Expert Anchors Bridge SFT & RL for Reasoning, Xuechen Zhang+, NeurIPS'25 GPT Summary- 小型言語モデル(SLMs)は、トレースが不足している場合に複雑な推論を学ぶのが難しい。本研究では、SFT + RLの限界を調査し、BREADという新しい手法を提案。BREADは、専門家のガイダンスを用いてSFTとRLを統合し、失敗したトレースに対して短いヒントを挿入することで成功を促進。これにより、トレーニングが約3倍速くなり、標準的なGRPOを上回る性能を示す。BREADは、SLMの推論能力を大幅に向上させることが確認された。 Comment

元ポスト:

#Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #read-later #RLVR #Verification #On-Policy Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Trust, But Verify: A Self-Verification Approach to Reinforcement Learning with Verifiable Rewards, Xiaoyuan Liu+, NeurIPS'25 GPT Summary- RISEという新しいオンラインRLフレームワークを提案し、LLMの問題解決能力と自己検証能力を同時に向上させる。結果検証者からの報酬を活用し、解決策生成と自己検証に即時フィードバックを提供。実験により、RISEは問題解決精度を向上させ、自己検証スキルを育成することが示された。RISEは堅牢で自己認識のある推論者を育成するための効果的な手法である。 Comment

元ポスト:

Self-Verificationの能力が大幅に向上するのは良さそう。

#NLP #Dataset #LanguageModel #Evaluation #ModelMerge Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] MergeBench: A Benchmark for Merging Domain-Specialized LLMs, Yifei He+, NeurIPS'25 GPT Summary- モデルマージングは、ファインチューニングされたモデルを組み合わせることでマルチタスクトレーニングの効率的なデプロイを可能にする手法です。本研究では、モデルマージングを大規模に評価するための評価スイート「MergeBench」を導入し、指示遵守や数学、多言語理解など5つのドメインをカバーします。8つのマージング手法を評価し、より強力なベースモデルがより良いパフォーマンスを発揮する傾向を示しましたが、大規模モデルの計算コストやドメイン内パフォーマンスのギャップなどの課題も残っています。MergeBenchは今後の研究の基盤となることが期待されています。 Comment

#Analysis #MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Evaluation #read-later #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] The Leaderboard Illusion, Shivalika Singh+, NeurIPS'25 GPT Summary- 進捗測定は科学の進展に不可欠であり、Chatbot ArenaはAIシステムのランキングにおいて重要な役割を果たしている。しかし、非公開のテスト慣行が存在し、特定のプロバイダーが有利になることで、スコアにバイアスが生じることが明らかになった。特に、MetaのLlama-4に関連するプライベートLLMバリアントが問題視され、データアクセスの非対称性が生じている。GoogleやOpenAIはArenaデータの大部分を占め、オープンウェイトモデルは少ないデータしか受け取っていない。これにより、Arena特有のダイナミクスへの過剰適合が発生している。研究は、Chatbot Arenaの評価フレームワークの改革と、公正で透明性のあるベンチマーキングの促進に向けた提言を行っている。 Comment

元ポスト:

要チェック

#Pocket #NLP #LanguageModel #Bias #SelfCorrection #read-later #PseudoLabeling Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Self Iterative Label Refinement via Robust Unlabeled Learning, Hikaru Asano+, NeurIPS'25 GPT Summary- 自己洗練手法を用いて、LLMの擬似ラベルを改善するための反復洗練パイプラインを提案。ラベルなしデータセットを活用し、内部バイアスを軽減しつつ、分類タスクでのパフォーマンスを向上。多様なデータセットで評価し、最先端モデルを上回る結果を示した。 Comment

元ポスト:

関連研究(Pseudo Labeling):

- [Paper Note] Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning

from Human Feedback, Yuntao Bai+, arXiv'22

#Pocket #Safety Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Monitoring Risks in Test-Time Adaptation, Mona Schirmer+, NeurIPS'25 GPT Summary- テスト時適応(TTA)手法は、ラベルのないテストデータを用いてモデルを継続的に適応させるが、最終的にはモデルが劣化する可能性がある。そこで、TTAをリスク監視フレームワークと組み合わせ、予測性能を追跡し、性能基準の違反を警告する方法を提案。信頼度系列に基づく逐次テストの監視ツールを拡張し、TTAに対する厳密なリスク監視を実現。提案手法の効果を様々なデータセットと分布シフトで実証。 Comment

元ポスト:

#Pocket #NLP #LanguageModel #AIAgents #Evaluation #Safety Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] OS-Harm: A Benchmark for Measuring Safety of Computer Use Agents, Thomas Kuntz+, NeurIPS'25 GPT Summary- コンピュータ使用エージェントの安全性を評価するために、新しいベンチマークOS-Harmを導入。OS-Harmは、意図的な誤用、プロンプトインジェクション攻撃、不適切な行動の3つの危害をテストする150のタスクを含む。自動ジャッジを用いてエージェントの正確性と安全性を評価し、高い一致率を達成。最前線モデルの評価から、意図的な誤用に従う傾向や脆弱性が明らかになった。OS-Harmは、エージェントの安全性向上に寄与することを目指す。 Comment

元ポスト:

#Pocket #ContextEngineering Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Measuring the Faithfulness of Thinking Drafts in Large Reasoning Models, Zidi Xiong+, NeurIPS'25 GPT Summary- 大規模推論モデル(LRMs)は、Chain-of-Thoughtを用いて複雑な問題解決能力を向上させているが、中間的な推論プロセスの信頼性が重要である。本研究では、思考ドラフトの信頼性を評価するための反事実介入フレームワークを提案し、インタードラフト信頼性とドラフトから回答への信頼性の2つの次元に焦点を当てた。実験の結果、LRMsは中間的な推論ステップに対して選択的な信頼性を示し、ドラフトの結論と一致しないことが多いことが明らかになった。これにより、LRMsにおける信頼性と解釈可能性の向上が求められる。 Comment

元ポスト:

おもしろそう

#Pocket #NLP #LanguageModel #Decoding #Underthinking Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Thoughts Are All Over the Place: On the Underthinking of o1-Like LLMs, Yue Wang+, NeurIPS'25 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)は複雑な推論タスクで優れた能力を示すが、「アンダーシンキング」という現象により、思考の切り替えが頻繁に起こり、特に難しい数学問題でパフォーマンスが低下することが明らかになった。新しい指標を用いてアンダーシンキングを定量化し、思考の切り替えを抑制するデコーディング戦略TIPを提案。実験により、モデルのファインチューニングなしで精度が向上することが示された。これにより、LLMの推論の非効率性を理解し、問題解決能力を向上させる実用的な解決策が提供される。 Comment

元ポスト:

著者ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Reinforcement Learning Finetunes Small Subnetworks in Large Language Models, Sagnik Mukherjee+, NeurIPS''25 GPT Summary- 強化学習(RL)は、LLMsのパフォーマンスと人間の価値観の整合性を大幅に改善する。驚くべきことに、パラメータの5%から30%の小さなサブネットワークのみを更新することで実現されるスパース性が観察され、これは7つのRLアルゴリズムと10のLLMで共通して見られた。このスパース性は本質的であり、サブネットワークのファインチューニングによってテスト精度が回復し、ほぼ同一のモデルが生成される。更新はほぼフルランクであり、ポリシー分布に近いデータでのトレーニングが主な要因と考えられる。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Failure by Interference: Language Models Make Balanced Parentheses Errors When Faulty Mechanisms Overshadow Sound Ones, Daking Rai+, NeurIPS'25 GPT Summary- 言語モデル(LM)は単純な構文タスクに苦労しており、本研究ではその原因を調査。LMは信頼性の高い「健全なメカニズム」と不正確な「欠陥のあるメカニズム」に依存しており、エラーは後者が前者を覆い隠すことで発生する。RASteerという手法を導入し、信頼できるコンポーネントの寄与を特定・増加させることで、バランスの取れた括弧タスクの性能を大幅に向上させ、精度を0%から約100%に引き上げた。また、算術推論タスクでも約20%の性能向上を達成した。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] RLZero: Direct Policy Inference from Language Without In-Domain Supervision, Harshit Sikchi+, NeurIPS'25 GPT Summary- 報酬仮説に基づき、自然言語を用いてRLエージェントに指示を与える新しいアプローチを提案。タスク特有の監視なしで、ラベルなしのオフラインインタラクションを利用し、想像、投影、模倣の3ステップでゼロショットのポリシー推論を実現。RLZeroは、監視なしで様々なタスクにおいて直接的な行動生成能力を示す初の手法であり、YouTubeなどのビデオからもポリシーを生成可能。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Reverse Engineering Human Preferences with Reinforcement Learning, Lisa Alazraki+, NeurIPS'25 GPT Summary- LLMの応答を判定者LLMの信号を利用して前置きを生成するモデルを敵対的に調整し、下流のパフォーマンスを向上。従来の方法より高い評価スコアを達成し、検出が難しい。調整された前置き生成器は他のモデルでも効果が移転可能で、信頼性の高い評価設定の設計に寄与。人間の好みを逆工学する新たなアプローチとして、様々なタスクへの応用が期待される。 Comment

元ポスト:

#Pocket #read-later Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Decoder-Hybrid-Decoder Architecture for Efficient Reasoning with Long Generation, Liliang Ren+, NeurIPS'25 GPT Summary- 最近の言語モデルの進展により、状態空間モデル(SSM)の効率的なシーケンスモデリングが示されています。本研究では、ゲーテッドメモリユニット(GMU)を導入し、Sambaベースの自己デコーダーからのメモリを共有する新しいデコーダーハイブリッドアーキテクチャSambaYを提案します。SambaYはデコーディング効率を向上させ、長文コンテキストの性能を改善し、位置エンコーディングの必要性を排除します。実験により、SambaYはYOCOベースラインに対して優れた性能を示し、特にPhi4-mini-Flash-Reasoningモデルは推論タスクで顕著な成果を上げました。トレーニングコードはオープンソースで公開されています。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Vision-and-Language Training Helps Deploy Taxonomic Knowledge but Does Not Fundamentally Alter It, Yulu Qin+, NeurIPS'25 GPT Summary- VLトレーニングは、語彙的概念知識の分類学的理解においてテキストのみのモデルを上回る性能を示す。分析の結果、VLトレーニングは分類学的知識自体には大きな変化をもたらさないが、特定のタスクにおける知識の展開を改善することが示唆される。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Kernel Density Steering: Inference-Time Scaling via Mode Seeking for Image Restoration, Yuyang Hu+, NeurIPS'25 GPT Summary- カーネル密度ステアリング(KDS)を導入し、拡散モデルの画像復元における忠実度とアーティファクトの問題を解決。KDSは粒子アンサンブルを用いて高密度領域に誘導し、より堅牢な出力を実現。再訓練不要で多様な拡散サンプラーと統合可能。実世界のタスクでパフォーマンスを大幅に向上。 Comment

元ポスト:

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] MOSPA: Human Motion Generation Driven by Spatial Audio, Shuyang Xu+, arXiv'25 GPT Summary- 空間オーディオに基づく人間の動作生成のために、初の包括的なデータセット(SAM)を導入し、空間オーディオと動作データを融合する拡散ベースのフレームワーク(MOSPA)を開発。MOSPAは多様でリアルな動作を生成し、最先端の性能を達成。モデルとデータセットはオープンソースとして公開予定。 Comment

pj page: https://frank-zy-dou.github.io/projects/MOSPA/index.html

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] MMLongBench: Benchmarking Long-Context Vision-Language Models Effectively and Thoroughly, Zhaowei Wang+, arXiv'25 GPT Summary- 大規模な視覚-言語モデル(LCVLMs)の評価のために、MMLongBenchという初のベンチマークを提案。これは、13,331の例を含む5つのカテゴリの長コンテキスト視覚-言語タスクをカバーし、異なる画像タイプと標準化された入力長(8K-128Kトークン)で提供される。46のLCVLMsを評価した結果、単一タスクのパフォーマンスは長コンテキスト能力の指標として不十分であり、モデルには改善の余地があることが示された。MMLongBenchは次世代LCVLMsの進展を促す基盤となる。 Comment

pj page: https://zhaowei-wang-nlp.github.io/MMLongBench-page/

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] MDNS: Masked Diffusion Neural Sampler via Stochastic Optimal Control, Yuchen Zhu+, NeurIPS'25 GPT Summary- ターゲット確率質量関数から離散状態空間のサンプルを生成するために、$\textbf{M}$asked $\textbf{D}$iffusion $\textbf{N}$eural $\textbf{S}$ampler($\textbf{MDNS}$)を提案。MDNSは、連続時間マルコフ連鎖に基づく新しいフレームワークで、離散ニューラルサンプラーを訓練。広範な実験により、MDNSは高次元の問題でもターゲット分布から正確にサンプリングでき、他の手法を大きく上回る性能を示した。 Comment

元ポスト:

#ComputerVision #Pocket #Transformer #DiffusionModel #VariationalAutoEncoder #PostTraining #Selected Papers/Blogs #VideoGeneration/Understandings #One-Line Notes Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Self Forcing: Bridging the Train-Test Gap in Autoregressive Video Diffusion, Xun Huang+, NeurIPS'25 GPT Summary- Self Forcingは、自動回帰型ビデオ拡散モデルの新しいトレーニング手法で、エクスポージャーバイアスの問題に対処します。従来の手法が真のコンテキストに基づくのに対し、Self Forcingは自己生成した出力に基づいてフレームを生成し、全体の品質を評価するホリスティックな損失を用います。計算コストとパフォーマンスのバランスを取るために、少数ステップの拡散モデルと確率的勾配切断を採用し、ロールイングKVキャッシュメカニズムを導入。実験により、リアルタイムのストリーミングビデオ生成が可能で、非因果的拡散モデルの生成品質に匹敵またはそれを上回ることが示されました。 Comment

pj page: https://self-forcing.github.io

元ポスト:

自己回帰的な動画生成(をする)モデルにおいて、学習時はground-truchのcontextが利用して学習されるが、推論時は自身が生成結果そのものをcontextとして利用するため、学習-推論時にgapが生じ、(徐々に誤差が蓄積することで)品質が劣化するという問題(exposure bias)に対処するために、学習時から自身が生成した出力をcontextとして与えて生成を行い(ロールアウト)、動画全体に対して分布の整合性を測るlossを導入(=フレーム単位の誤差を最小化にするのではなく、動画全体に対して(分布の)誤差を最適化する)することで、exposure biasを軽減する、という話な模様。

結果的に、単一のRTX4090でリアルタイムのストリーミングビデオ生成が高品質に生成可能となった(かもしれない):

https://note.com/ngc_shj/n/n505b2f7cdfe4

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] How Do Flow Matching Models Memorize and Generalize in Sample Data Subspaces?, Weiguo Gao+, NeurIPS'25 GPT Summary- 実世界のデータは低次元構造に存在し、サンプルデータサブスペースを観察することが重要である。本研究では、Flow Matchingモデルを用いて、サンプルを信頼性高く合成する方法を探求。最適な速度場を導出し、生成されたサンプルが実データを記憶し、サブスペースを正確に表現することを示す。さらに、OSDNetを導入し、速度場をサブスペース成分とオフサブスペース成分に分解。これにより、生成されたサンプルが近接性と多様性を保持することを保証する。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] 4DGT: Learning a 4D Gaussian Transformer Using Real-World Monocular Videos, Zhen Xu+, NeurIPS'25 GPT Summary- 4DGTという4Dガウスベースのトランスフォーマーモデルを提案。実世界の単眼ポーズ付きビデオで訓練され、静的・動的要素を統合し複雑な環境をモデル化。新しい密度制御戦略により、長い時空間入力を処理し、効率的なレンダリングを実現。フィードフォワード推論により再構築時間を数秒に短縮し、長いビデオシーケンスにも対応。4DGTは従来の手法を大幅に上回る性能を示す。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Grounded Reinforcement Learning for Visual Reasoning, Gabriel Sarch+, NeurIPS'25 GPT Summary- ViGoRL(視覚的に基づいた強化学習)は、視覚的推論を強化するためにRLで訓練されたモデルで、推論ステップを視覚座標に結びつける。人間の視覚的意思決定に触発され、関連領域に視覚的注意を向けることを学習。マルチターンRLフレームワークにより、動的にズームインが可能。多様な視覚的推論ベンチマークで従来の手法を上回り、V*Benchで86.4%を達成。視覚的参照が空間的に正確で、推論ステップの理解を助けることが示された。視覚的に基づいたRLは汎用的な視覚的推論を実現する強力な手法である。 Comment

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] Stable Gradients for Stable Learning at Scale in Deep Reinforcement Learning, Roger Creus Castanyer+, NeurIPS'25 GPT Summary- 深層強化学習ネットワークのスケーリングにおける性能低下の原因を分析し、非定常性とアーキテクチャ選択の問題が根底にあることを示す。勾配の流れを安定させる介入を提案し、様々なネットワークで堅牢な性能を実現。提案手法は実装が簡単で、既存のアルゴリズムと互換性があり、大規模でも効果的な性能を発揮することを検証。 Comment

元ポスト:

#Pocket Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] CLIMB: CLustering-based Iterative Data Mixture Bootstrapping for Language Model Pre-training, Shizhe Diao+, NeurIPS'25 GPT Summary- CLIMB(CLustering-based Iterative Data Mixture Bootstrapping)を提案し、プレトレーニングデータの最適な混合を自動化するフレームワークを構築。大規模データセットをクラスタリングし、小規模モデルで最適な混合を探索。400Bトークンのトレーニングで1BモデルがLlama-3.2-1Bを2.0%上回り、特定ドメインで5%の改善を達成。新たにClimbLabとClimbMixデータセットを紹介し、効率的なプレトレーニングを実現。 Comment

pj page: https://research.nvidia.com/labs/lpr/climb/

元ポスト:

#ComputerVision #Pocket #NLP #LanguageModel #MultiModal #UMM Issue Date: 2025-09-19 [Paper Note] LMFusion: Adapting Pretrained Language Models for Multimodal Generation, Weijia Shi+, NeurIPS'25 GPT Summary- LMFusionは、テキストのみのLLMにマルチモーダル生成能力を付与するフレームワークで、テキストと画像の理解・生成を可能にします。既存のLlama-3の重みを活用し、画像処理のための並列トランスフォーマーモジュールを追加。各モダリティは独立して処理され、相互作用が可能です。実験により、LMFusionは画像理解を20%、生成を3.6%向上させ、Llama-3の言語能力を維持しつつ、効率的にマルチモーダルモデルを開発できることが示されました。 Comment

元ポスト:

先行研究:

- [Paper Note] Transfusion: Predict the Next Token and Diffuse Images with One Multi-Modal Model, Chunting Zhou+, ICLR'25, 2024.08

- [Paper Note] U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, Olaf Ronneberger+, MICCAI'15, 2015.05

#Pocket #NLP #LanguageModel #Transformer #Attention #AttentionSinks #read-later #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-09-11 [Paper Note] Gated Attention for Large Language Models: Non-linearity, Sparsity, and Attention-Sink-Free, Zihan Qiu+, NeurIPS'25 Best Paper GPT Summary- ゲーティングメカニズムの効果を調査するため、強化されたソフトマックスアテンションのバリアントを実験。15B Mixture-of-Expertsモデルと1.7B密なモデルを比較し、シグモイドゲートの適用が性能向上に寄与することを発見。これにより訓練の安定性が向上し、スケーリング特性も改善。スパースゲーティングメカニズムが「アテンションシンク」を軽減し、長いコンテキストの外挿性能を向上させることを示した。関連コードとモデルも公開。 Comment

元ポスト:

所見:

NeurIPS'25 Best Paper:

#Pocket Issue Date: 2025-08-21 [Paper Note] SSRL: Self-Search Reinforcement Learning, Yuchen Fan+, NeurIPS'25 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)が強化学習(RL)におけるエージェント検索タスクの効率的なシミュレーターとして機能する可能性を探求。LLMsの内在的な検索能力を定量化するSelf-Searchを導入し、BrowseCompタスクで高いパフォーマンスを示す。Self-Search RL(SSRL)を通じてLLMsの能力を強化し、外部ツールへの依存を減少。実証評価により、SSRLで訓練されたモデルがコスト効果の高い安定した環境を提供し、LLMsがスケーラブルなRLエージェントの訓練を支援する可能性を示唆。 Comment

解説:

解説:

#ComputerVision #Pocket #NLP #Dataset #MultiLingual #CLIP #read-later #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-07-30 [Paper Note] MetaCLIP 2: A Worldwide Scaling Recipe, Yung-Sung Chuang+, NeurIPS'25 Spotlight GPT Summary- MetaCLIP 2を提案し、CLIPをゼロから訓練するための新しいアプローチを示す。英語と非英語データの相互利益を得るための最小限の変更を加え、ゼロショットのImageNet分類で英語専用モデルを上回る性能を達成。多言語ベンチマークでも新たな最先端を記録。 Comment

元ポスト:

マルチリンガルなCLIP

HF: https://huggingface.co/facebook/metaclip-2-mt5-worldwide-b32

#Pocket #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #ReinforcementLearning #Reasoning #VisionLanguageModel Issue Date: 2025-07-24 [Paper Note] OpenVLThinker: Complex Vision-Language Reasoning via Iterative SFT-RL Cycles, Yihe Deng+, NeurIPS'25 GPT Summary- OpenVLThinkerは、洗練された連鎖的思考推論を示すオープンソースの大規模視覚言語モデルであり、視覚推論タスクで顕著な性能向上を達成。SFTとRLを交互に行うことで、推論能力を効果的に引き出し、改善を加速。特に、MathVistaで3.8%、EMMAで2.4%、HallusionBenchで1.6%の性能向上を実現。コードやモデルは公開されている。 Comment

元ポスト:

#EfficiencyImprovement #Pretraining #Pocket #NLP #Transformer #Architecture #memory #RecurrentModels #RecursiveModels Issue Date: 2025-07-17 [Paper Note] Mixture-of-Recursions: Learning Dynamic Recursive Depths for Adaptive Token-Level Computation, Sangmin Bae+, NeurIPS'25 GPT Summary- Mixture-of-Recursions(MoR)というフレームワークを提案し、再帰型トランスフォーマー内でパラメータ共有と適応計算を同時に実現。MoRは、レイヤーの再利用とトークンごとの再帰深さの動的割り当てにより、メモリアクセス効率を向上させる。135Mから1.7Bパラメータのモデルで、トレーニングFLOPsを維持しつつ、困惑度を低下させ、少数ショット精度を向上。MoRは大規模モデルのコストを抑えつつ、品質向上に寄与することを示す。 Comment

元ポスト:

解説:

関連:

- [Paper Note] Universal Transformers, Mostafa Dehghani+, ICLR'19

- [Paper Note] Looped Transformers for Length Generalization, Ying Fan+, ICLR'25

- [Paper Note] Looped Transformers are Better at Learning Learning Algorithms, Liu Yang+, ICLR'24

著者ポスト:

#Pocket #NLP #LanguageModel #MoE(Mixture-of-Experts) #Privacy Issue Date: 2025-07-11 [Paper Note] FlexOlmo: Open Language Models for Flexible Data Use, Weijia Shi+, NeurIPS'25 GPT Summary- FlexOlmoは、データ共有なしでの分散トレーニングを可能にする新しい言語モデルで、異なるモデルパラメータが独立してトレーニングされ、データ柔軟な推論を実現します。混合専門家アーキテクチャを採用し、公開データセットと特化型セットでトレーニングされ、31の下流タスクで評価されました。データライセンスに基づくオプトアウトが可能で、平均41%の性能改善を達成し、従来の手法よりも優れた結果を示しました。FlexOlmoは、データ所有者のプライバシーを尊重しつつ、閉じたデータの利点を活かすことができます。 Comment

元ポスト:

データのオーナー側がプロプライエタリデータを用いてエキスパート(FFNとRouter embeddings)を学習し、それをpublicにシェアすることで利用できるようにする。データオーナー側はデータそのものを提供するのではなく、モデルのパラメータを共有するだけで済み、かつ自分たちのエキスパートをRouter側で利用するか否かは制御可能だから、opt-in/outが制御できる、みたいな話っぽい?

著者ポスト:

#Pocket #NLP #LanguageModel #Test-Time Scaling Issue Date: 2025-07-01 [Paper Note] Wider or Deeper? Scaling LLM Inference-Time Compute with Adaptive Branching Tree Search, Yuichi Inoue+, NeurIPS'25 Spotlight GPT Summary- AB-MCTSを提案し、外部フィードバックを活用して繰り返しサンプリングを改善。探索木のノードで新しい応答を「広げる」か「深める」かを動的に決定。実験により、AB-MCTSが従来の手法を上回り、LLMsの応答の多様性と解決策の洗練を強調。 Comment

元ポスト:

著者ポスト:

- 戦えるAIエージェントの作り方, Takuya Akiba, SakanaAI, 2025.10

のスライド中に解説がある。

#Pocket #NLP #Dataset #LanguageModel #Evaluation #Coding #Contamination-free #Selected Papers/Blogs #Live Issue Date: 2025-06-17 [Paper Note] LiveCodeBench Pro: How Do Olympiad Medalists Judge LLMs in Competitive Programming?, Zihan Zheng+, NeurIPS'25 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)は競技プログラミングで人間のエリートを上回るとされるが、実際には重要な限界があることを調査。新たに導入した「LiveCodeBench Pro」ベンチマークにより、LLMsは中程度の難易度の問題で53%のpass@1を達成する一方、難しい問題では0%という結果が得られた。LLMsは実装重視の問題では成功するが、複雑なアルゴリズム的推論には苦労し、誤った正当化を生成することが多い。これにより、LLMsと人間の専門家との間に重要なギャップがあることが明らかになり、今後の改善のための診断が提供される。 Comment

元ポスト:

Hardな問題は現状のSoTAモデル(Claude4が含まれていないが)でも正答率0.0%

ベンチマークに含まれる課題のカテゴリ

実サンプルやケーススタディなどはAppendix参照のこと。

pj page: https://livecodebenchpro.com

アップデート(NeurIPSにaccept):

#Pocket #NLP #Dataset #AIAgents #Evaluation #Coding #LongSequence Issue Date: 2025-06-17 [Paper Note] ALE-Bench: A Benchmark for Long-Horizon Objective-Driven Algorithm Engineering, Yuki Imajuku+, NeurIPS'25 GPT Summary- AIシステムの最適化問題に対するパフォーマンスを評価する新しいベンチマークALE-Benchを提案。ALE-Benchは実際のタスクに基づき、長期的な解決策の洗練を促進する。大規模言語モデル(LLM)の評価では特定の問題で高いパフォーマンスを示すが、一貫性や長期的な問題解決能力において人間とのギャップが残ることが明らかになり、今後のAI進展に向けた必要性を示唆している。 Comment

元ポスト:

関連ポスト:

NeurIPSにaccept:

#Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #AIAgents #Coding Issue Date: 2025-06-06 [Paper Note] Training Language Models to Generate Quality Code with Program Analysis Feedback, Feng Yao+, NeurIPS'25 GPT Summary- プログラム分析に基づくフィードバックを用いた強化学習フレームワーク「REAL」を提案。セキュリティや保守性の欠陥を検出し、機能的正確性を保証することで、LLMsによる高品質なコード生成を促進。手動介入不要でスケーラブルな監視を実現し、実験により最先端の手法を上回る性能を示した。 Comment

元ポスト:

現在のCoding LLMはUnitTestを通るように学習されるが、UnitTestに通るからといってコードの品質が良いわけでは無いので、UnitTestに通るか否かのReward(Functionality)に加えて、RL中に生成されたコードを制御フローグラフ[^1]に変換し汚染解析[^2]をした結果をRewardに組み込むことで、FunctionalityとQualityを両立したよ、という話のようである。

Figure1のグラフの縦軸は、Functionalityと(UnitTestが通ったか否か)と、Quailty(セキュリティや保守性に関する問題が検出されなかった)、という両方の条件を満たした割合である点に注意。

[^1]:プログラムを実行したときに通る可能性のある経路のすべてをグラフとして表したもの[引用元](

https://qiita.com/uint256_t/items/7d4556cb8f5997b9e95c)

[^2]:信頼できない汚染されたデータがプログラム中でどのように処理されるかを分析すること

#Analysis #Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #read-later Issue Date: 2025-06-04 [Paper Note] ProRL: Prolonged Reinforcement Learning Expands Reasoning Boundaries in Large Language Models, Mingjie Liu+, NeurIPS'25 GPT Summary- 強化学習(RL)が言語モデルの推論能力を向上させる可能性を探る本研究では、長期的なRL(ProRL)トレーニングが新しい推論戦略を明らかにできることを示します。新しいトレーニング手法ProRLを導入し、実証分析により、RLでトレーニングされたモデルが基礎モデルを上回ることが確認されました。推論の改善は基礎モデルの能力やトレーニング期間と相関しており、RLが新しい解決空間を探索できることを示唆しています。これにより、RLが言語モデルの推論を拡張する条件に関する新たな洞察が得られ、今後の研究の基盤が築かれます。モデルの重みは公開されています。 Comment

元ポスト:

RLVR(math, code(従来はこの2種類), STEM, logic Puzzles, instruction following)によって大規模なスケール(長期的に学習をする; 2k training stepsと多様なタスクでの学習データ)で実験をし、定期的にReferenceポリシーとOptimizerをリセットすることで、元のポリシーからの乖離を防ぎつつも、新たな学習が進むようなことをしている模様。

(※PFNのランチタイムトークを参考に記述)

verlを用いて、DAPOで学習をしている。

- verl: Volcano Engine Reinforcement Learning for LLMs, ByteDance Seed Team, 2025.04

- DAPO: An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale, Qiying Yu+, arXiv'25

#EfficiencyImprovement #Pocket #NLP #LanguageModel #ReinforcementLearning #read-later Issue Date: 2025-05-09 Reinforcement Learning for Reasoning in Large Language Models with One Training Example, Yiping Wang+, NeurIPS'25 GPT Summary- 1-shot RLVRを用いることで、LLMの数学的推論能力が大幅に向上することを示した。Qwen2.5-Math-1.5Bモデルは、MATH500でのパフォーマンスが36.0%から73.6%に改善され、他の数学的ベンチマークでも同様の向上が見られた。1-shot RLVR中には、クロスドメイン一般化や持続的なテストパフォーマンスの改善が観察され、ポリシー勾配損失が主な要因であることが確認された。エントロピー損失の追加も重要で、結果報酬なしでもパフォーマンスが向上した。これらの成果は、RLVRのデータ効率に関するさらなる研究を促進する。 Comment

下記ポストでQwenに対してpromptを適切に与えることで、追加のpost training無しで高い数学に関する能力を引き出せたという情報がある。おそらく事前学習時に数学のQAデータによって継続事前学習されており、この能力はその際に身についているため、数学に対する高い能力は実は簡単に引き出すことができるのかもしれない(だから1サンプルでも性能が向上したのではないか?)といった考察がある。

参考:

- [Paper Note] ProRL: Prolonged Reinforcement Learning Expands Reasoning Boundaries in Large Language Models, Mingjie Liu+, NeurIPS'25

とはどのような関係性があるだろうか?

著者ポスト:

#ComputerVision #Pocket #NLP #LanguageModel #DiffusionModel Issue Date: 2025-03-02 Large Language Diffusion Models, Shen Nie+, NeurIPS'25 GPT Summary- LLaDAは、自己回帰モデル(ARMs)に代わる拡散モデルであり、ゼロから訓練され、データマスキングを通じて分布をモデル化。広範なベンチマークで強力なスケーラビリティを示し、自己構築したARMベースラインを上回る。特に、LLaDA 8Bは文脈内学習や指示追従能力に優れ、逆詩の完成タスクでGPT-4oを超える性能を発揮。拡散モデルがARMsの実行可能な代替手段であることを示す。 Comment

元ポスト:

参考:

openreview(ICLR'25): https://openreview.net/forum?id=W2tWu0aikL

pj page: https://ml-gsai.github.io/LLaDA-demo/

openreview(NeurIPS'25): https://openreview.net/forum?id=KnqiC0znVF

#Pocket #NLP #LanguageModel #Architecture #Test-Time Scaling #LatentReasoning Issue Date: 2025-02-10 [Paper Note] Scaling up Test-Time Compute with Latent Reasoning: A Recurrent Depth Approach, Jonas Geiping+, NeurIPS'25 GPT Summary- 新しい言語モデルアーキテクチャを提案し、潜在空間での暗黙的推論によりテスト時の計算をスケールさせる。再帰ブロックを反復し、任意の深さに展開することで、従来のトークン生成モデルとは異なるアプローチを採用。特別なトレーニングデータを必要とせず、小さなコンテキストウィンドウで複雑な推論を捉える。3.5億パラメータのモデルをスケールアップし、推論ベンチマークでのパフォーマンスを劇的に改善。 #ComputerVision #Pocket #NLP #Dataset #Supervised-FineTuning (SFT) #MultiModal #Reasoning #VisionLanguageModel #TreeSearch Issue Date: 2024-12-31 Mulberry: Empowering MLLM with o1-like Reasoning and Reflection via Collective Monte Carlo Tree Search, Huanjin Yao+, NeurIPS'25 GPT Summary- 本研究では、MLLMを用いて質問解決のための推論ステップを学習する新手法CoMCTSを提案。集団学習を活用し、複数モデルの知識で効果的な推論経路を探索。マルチモーダルデータセットMulberry-260kを構築し、モデルMulberryを訓練。実験により提案手法の優位性を確認。 #Pocket #NLP #LanguageModel #AIAgents #Evaluation #SoftwareEngineering #read-later #Selected Papers/Blogs #One-Line Notes Issue Date: 2025-11-25 [Paper Note] SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering, John Yang+, arXiv'24, 2024.05 GPT Summary- LMエージェントのパフォーマンスにおけるインターフェースデザインの影響を調査し、ソフトウェアエンジニアリングタスクを解決するためのシステム「SWE-agent」を提案。SWE-agentのカスタムインターフェースは、コード作成やリポジトリナビゲーション、プログラム実行能力を向上させ、SWE-benchとHumanEvalFixで最先端のパフォーマンスを達成。pass@1率はそれぞれ12.5%と87.7%に達し、従来の非インタラクティブなLMを大きく上回る結果を示した。 Comment

SWE bench Verifiedで利用されているハーネスで、mini-SWE-agentと呼ばれるもの

https://github.com/SWE-agent/mini-swe-agent

#Pocket #DiffusionModel #read-later #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-11-04 [Paper Note] Simplified and Generalized Masked Diffusion for Discrete Data, Jiaxin Shi+, NeurIPS'24, 2024.06 GPT Summary- Masked拡散モデルの潜在能力を引き出すためのシンプルなフレームワークを提案。連続時間変分目的がクロスエントロピー損失の重み付き積分であることを示し、状態依存のマスキングスケジュールを用いたトレーニングを可能に。OpenWebTextでの評価で、GPT-2スケールのモデルを上回り、ゼロショット言語モデリングタスクで優れたパフォーマンスを示す。画像モデリングでもCIFAR-10やImageNetで従来のモデルを大幅に上回る結果を達成。コードは公開中。 Comment

- Masked Diffusion Modelの進展, Deep Learning JP, 2025.03

で紹介されている

#Pocket #NLP #LanguageModel #DiffusionModel #read-later #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-11-04 [Paper Note] Simple and Effective Masked Diffusion Language Models, Subham Sekhar Sahoo+, NeurIPS'24, 2024.06 GPT Summary- マスク付き離散拡散モデルは、従来の自己回帰手法に匹敵する性能を示す。効果的なトレーニング手法と簡略化された目的関数を導出し、エンコーダ専用の言語モデルをトレーニングすることで、任意の長さのテキスト生成が可能に。言語モデリングのベンチマークで新たな最先端を達成し、AR手法に近づく成果を上げた。 Comment

- Masked Diffusion Modelの進展, Deep Learning JP, 2025.03

で紹介されている

#Pocket #NLP #LanguageModel #Routing Issue Date: 2025-10-24 [Paper Note] Smoothie: Label Free Language Model Routing, Neel Guha+, NeurIPS'24, 2024.12 GPT Summary- 本研究では、教師なしルーティング手法「Smoothie」を提案し、異なる大規模言語モデル(LLMs)の出力を基にサンプルに最適なLLMを選択する方法を探求します。Smoothieは、LLM出力の埋め込み表現と潜在変数グラフィカルモデルを用いて各LLMの品質スコアを推定し、最も高いスコアのLLMにサンプルをルーティングします。実験により、Smoothieがルーティングのベースラインを最大10ポイント上回る精度を示し、9つのタスクで最適なモデルを正しく特定できることが確認されました。 Comment

#Pocket #NLP #LanguageModel #ContrastiveLearning #Routing Issue Date: 2025-10-24 [Paper Note] RouterDC: Query-Based Router by Dual Contrastive Learning for Assembling Large Language Models, Shuhao Chen+, NeurIPS'24, 2024.09 GPT Summary- 複数のLLMを組み合わせるためのルーティング手法「RouterDC」を提案。RouterDCはエンコーダとLLM埋め込みから成り、2つの対照的学習損失を用いて訓練。実験により、RouterDCは既存の手法を大きく上回り、分布内タスクで+2.76%、分布外タスクで+1.90%の性能向上を示した。ソースコードは公開されている。 Comment

openreview: https://openreview.net/forum?id=7RQvjayHrM¬eId=YrqLVNAOot

#Pocket #LanguageModel #read-later #MetacognitiveKnowledge/Ability #SkillTag Issue Date: 2025-10-21 [Paper Note] Metacognitive Capabilities of LLMs: An Exploration in Mathematical Problem Solving, Aniket Didolkar+, NeurIPS'24, 2024.05 GPT Summary- メタ認知的知識を持つ大規模言語モデル(LLM)が、数学的推論において適切なスキルラベルを割り当てる能力を示す。プロンプトガイドを用いたインタラクション手法を開発し、スキルラベルの意味的クラスタリングを行う。実験では、GPT-4に数学データセットに基づくスキルラベルを割り当てさせ、精度向上を確認。提案手法は数学以外のドメインにも適用可能。 Comment

StudentPerformancePredictionのスキルモデルのような話になってきた。興味深い

#Pocket #NLP #Architecture #RecurrentModels Issue Date: 2025-10-03 [Paper Note] xLSTM: Extended Long Short-Term Memory, Maximilian Beck+, NeurIPS'24 Spotlight, 2024.05 GPT Summary- LSTMを数十億のパラメータにスケールアップし、最新技術を活用して制限を軽減する試み。指数的ゲーティングと修正されたメモリ構造を導入し、sLSTMとmLSTMを開発。これらを統合してxLSTMブロックを生成し、トランスフォーマーと比較してパフォーマンスとスケーリングで優れた結果を得る。 Comment

code: https://github.com/NX-AI/xlstm

最近名前をみるxLSTM

openreview: https://openreview.net/forum?id=ARAxPPIAhq¬eId=gra7vHnb0q

#Analysis #Pocket #NLP #LanguageModel #PEFT(Adaptor/LoRA) Issue Date: 2025-09-25 [Paper Note] The Impact of Initialization on LoRA Finetuning Dynamics, Soufiane Hayou+, NeurIPS'24, 2024.06 GPT Summary- 本論文では、LoRAにおける初期化の役割を研究し、Bをゼロに初期化しAをランダムに初期化する方式が他の方式よりも優れたパフォーマンスを示すことを明らかにします。この初期化方式は、より大きな学習率を使用できるため、効率的な学習を促進する可能性があります。LLMsに関する実験を通じて結果を検証します。 Comment

元ポスト:

初期化でBをzeroにするという手法は以下でも提案されているが、本研究の方が下記研究よりも投稿が1年程度早い:

- [Paper Note] SingLoRA: Low Rank Adaptation Using a Single Matrix, David Bensaïd+, arXiv'25

#Pocket Issue Date: 2025-09-23 [Paper Note] LASeR: Learning to Adaptively Select Reward Models with Multi-Armed Bandits, Duy Nguyen+, arXiv'24, 2024.10 GPT Summary- LASeRを導入し、報酬モデルの選択を多腕バンディット問題として定式化。これにより、最適なRMを選択しながらLLMsを効率的に訓練。常識的および数学的推論タスクでLlama-3-8Bの精度を2.67%向上させ、2倍のスピードアップを実現。WildChatタスクでは72.69%の勝率を達成し、長文生成でもF1ポイントの改善を示す。 Comment

元ポスト:

#Pocket #NLP #Dataset #LanguageModel #Evaluation #Safety Issue Date: 2025-09-16 [Paper Note] WildGuard: Open One-Stop Moderation Tools for Safety Risks, Jailbreaks, and Refusals of LLMs, Seungju Han+, NeurIPS'24 GPT Summary- WildGuardは、LLMの安全性向上を目的としたオープンで軽量なモデレーションツールで、悪意のある意図の特定、安全リスクの検出、拒否率の判断を行う。92Kのラベル付きデータを用いたWildGuardMixを構築し、敵対的な脱獄や拒否応答をカバー。評価の結果、WildGuardは既存のオープンソースモデレーションモデルに対して最先端のパフォーマンスを示し、特に拒否検出で最大26.4%の改善を達成。GPT-4のパフォーマンスに匹敵し、脱獄攻撃の成功率を79.8%から2.4%に低下させる効果を持つ。 Comment

openreview: https://openreview.net/forum?id=Ich4tv4202#discussion

#Pocket #NLP #Dataset #LanguageModel #Evaluation Issue Date: 2025-09-10 [Paper Note] MixEval: Deriving Wisdom of the Crowd from LLM Benchmark Mixtures, Jinjie Ni+, NeurIPS'24 GPT Summary- MixEvalは、LLM評価の新しいパラダイムであり、実世界のユーザークエリと真実に基づくベンチマークを組み合わせることで、効率的かつ公正な評価を実現する。これにより、Chatbot Arenaとの高い相関を持ち、迅速かつ安価な評価が可能となる。さらに、動的評価を通じてLLM評価の理解を深め、今後の研究方向を示す。 Comment

#Pocket #NLP #Dataset #LanguageModel #Evaluation Issue Date: 2025-09-09 [Paper Note] MMLU-Pro: A More Robust and Challenging Multi-Task Language Understanding Benchmark, Yubo Wang+, NeurIPS'24 GPT Summary- MMLUベンチマークの限界を克服するため、推論に焦点を当てた質問を統合し、選択肢を4から10に増やした強化データセットMMLU-Proを提案。MMLU-Proは些細な質問を排除し、精度が16%から33%低下する一方で、プロンプトに対する安定性が向上。Chain of Thought推論を利用するモデルは、MMLU-Proでより良いパフォーマンスを示し、複雑な推論問題を含むことを示唆。MMLU-Proは、より識別的なベンチマークとして分野の進展を追跡するのに適している。 Comment

MMLUはこちら:

- Measuring Massive Multitask Language Understanding, Dan Hendrycks+, N/A, ICLR'21

#Pocket #NLP #LanguageModel #Alignment #Safety Issue Date: 2025-09-09 [Paper Note] Stepwise Alignment for Constrained Language Model Policy Optimization, Akifumi Wachi+, NeurIPS'24 GPT Summary- 安全性と信頼性はLLMを用いるAIシステムにおいて重要であり、本研究では報酬最大化を人間の価値に基づく安全性制約の下で定式化し、逐次整合性アルゴリズム(SACPO)を提案。SACPOは報酬と安全性を組み込んだ最適ポリシーを段階的に整合させ、シンプルで強力な整合性アルゴリズムを活用。理論的分析により最適性と安全性制約違反の上限を示し、実験結果ではSACPOがAlpaca-7Bのファインチューニングにおいて最先端手法を上回ることを確認。 Comment

NLPコロキウムでのスライドを参照のこと:

- 【NLPコロキウム】Stepwise Alignment for Constrained Language Model Policy Optimization (NeurIPS 2024) , 2024.12

#Pocket #ReinforcementLearning Issue Date: 2025-09-09 [Paper Note] Unpacking DPO and PPO: Disentangling Best Practices for Learning from Preference Feedback, Hamish Ivison+, NeurIPS'24 GPT Summary- 好みのフィードバックから学ぶことは、言語モデルの生成品質向上に重要である。本研究では、好みに基づく学習の4つの核心的側面(好みデータ、学習アルゴリズム、報酬モデル、ポリシートレーニングプロンプト)を特定し、それぞれの影響を調査。特に、良質な好みデータが最も大きな改善をもたらし、次いで学習アルゴリズムや報酬モデルの改善が続くことを示した。PPOを用いることで数学分野で最大2.5%、一般分野で1.2%の改善が見られ、高品質の好みデータは指示遵守能力に最大8%の向上をもたらした。 Comment

openreview: https://openreview.net/forum?id=JMBWTlazjW

以下のオンライン vs. オフラインRLのポストで本研究が引用されている:

関連:

- [Paper Note] Is DPO Superior to PPO for LLM Alignment? A Comprehensive Study, Shusheng Xu+, ICML'24

- [Paper Note] Preference Fine-Tuning of LLMs Should Leverage Suboptimal, On-Policy Data, Fahim Tajwar+, ICML'24

#Pocket #NLP #LanguageModel #MoE(Mixture-of-Experts) #Routing Issue Date: 2025-09-04 [Paper Note] Multi-Head Mixture-of-Experts, Xun Wu+, NeurIPS'24 GPT Summary- MH-MoEは、マルチヘッドメカニズムを用いてトークンを複数のサブトークンに分割し、専門家の活性化を向上させる新しい手法です。これにより、文脈理解が深まり、過学習が軽減されます。MH-MoEは実装が簡単で、他のSMoEモデルと統合可能であり、広範な実験でその有効性が示されています。 Comment

SNLP'24での解説スライド: https://speakerdeck.com/takase/snlp2024-multiheadmoe

MoEのRouting Collapseに対して、Expertsの表現力を落とすことで特定のExpertsにルーティングが偏らないようにする、というコンセプトな模様。具体的には、inputを複数headに分割してhead単位でExpertsを選択し、出力をconcatする、といったアーキテクチャらしい。

#Pretraining #Pocket #NLP #LanguageModel #Memorization Issue Date: 2025-09-03 [Paper Note] Be like a Goldfish, Don't Memorize Mitigating Memorization in Generative LLMs, Abhimanyu Hans+, NeurIPS'24 GPT Summary- 「ゴールドフィッシュロス」を導入し、トレーニング中にランダムに選ばれたトークンをロス計算から除外することで、プライバシーや著作権リスクを軽減。10億規模のLlama-2モデルの実験により、下流のベンチマークに影響を与えずに記憶の削減を実証。 Comment

元ポスト:

クロスエントロピーのloss計算からランダムにtokenを除外せることでdownstream taskの性能を損なうことなくmemorizationを防げますよ、という話らしい

#Pocket #NLP #LanguageModel #Zero/Few/ManyShotPrompting #Prompting #In-ContextLearning Issue Date: 2025-09-01 [Paper Note] Many-Shot In-Context Learning, Rishabh Agarwal+, NeurIPS'24 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)は、少数ショットから多くのショットのインコンテキスト学習(ICL)において顕著な性能向上を示す。新たな設定として、モデル生成の思考過程を用いる強化されたICLと、ドメイン特有の質問のみを用いる無監督ICLを提案。これらは特に複雑な推論タスクに効果的であり、多くのショット学習は事前学習のバイアスを覆し、ファインチューニングと同等の性能を発揮することが示された。また、推論コストは線形に増加し、最前線のLLMsは多くのショットのICLから恩恵を受けることが確認された。 Comment

many-shotを提案

#Pocket #NLP #Dataset #LanguageModel #SyntheticData #Evaluation #Reasoning #Mathematics Issue Date: 2025-08-30 [Paper Note] DART-Math: Difficulty-Aware Rejection Tuning for Mathematical Problem-Solving, Yuxuan Tong+, NeurIPS'24 GPT Summary- 数学問題解決には高度な推論が必要であり、従来のモデルは難しいクエリに対して偏りがあることが明らかになった。そこで、Difficulty-Aware Rejection Tuning(DART)を提案し、難しいクエリに多くの試行を割り当てることでトレーニングを強化。新たに作成した小規模な数学問題データセットで、7Bから70BのモデルをファインチューニングしたDART-MATHは、従来の手法を上回る性能を示した。合成データセットが数学問題解決において効果的でコスト効率の良いリソースであることが確認された。 Comment

#Pocket #LanguageModel #read-later #ReversalCurse Issue Date: 2025-08-11 [Paper Note] The Factorization Curse: Which Tokens You Predict Underlie the Reversal Curse and More, Ouail Kitouni+, NeurIPS'24 GPT Summary- 最先端の言語モデルは幻覚に悩まされ、情報取得において逆転の呪いが問題となる。これを因数分解の呪いとして再定義し、制御実験を通じてこの現象が次トークン予測の固有の失敗であることを発見。信頼性のある情報取得は単純な手法では解決できず、ファインチューニングも限界がある。異なるタスクでの結果は、因数分解に依存しないアプローチが逆転の呪いを軽減し、知識の保存と計画能力の向上に寄与する可能性を示唆している。 Comment

元ポスト:

openreview: https://openreview.net/forum?id=f70e6YYFHF

Reversal Curseを提言した研究は下記:

- [Paper Note] The Reversal Curse: LLMs trained on "A is B" fail to learn "B is A", Lukas Berglund+, arXiv'23

#Pocket #NLP #LanguageModel #Reasoning #DPO #PostTraining Issue Date: 2025-07-02 [Paper Note] Iterative Reasoning Preference Optimization, Richard Yuanzhe Pang+, NeurIPS'24 GPT Summary- 反復的な好み最適化手法を用いて、Chain-of-Thought(CoT)候補間の推論ステップを最適化するアプローチを開発。修正DPO損失を使用し、推論の改善を示す。Llama-2-70B-ChatモデルでGSM8K、MATH、ARC-Challengeの精度を向上させ、GSM8Kでは55.6%から81.6%に改善。多数決による精度は88.7%に達した。 Comment

- Self-Rewarding Language Models, Weizhe Yuan+, N/A, ICML'24

と似たようにiterativeなmannerでreasoning能力を向上させる。

ただし、loss functionとしては、chosenなCoT+yのresponseに対して、reasoning traceを生成する能力を高めるために、NLL Lossも適用している点に注意。

32 samplesのmajority votingによってより高い性能が達成できているので、多様なreasoning traceが生成されていることが示唆される。

#EfficiencyImprovement #Pretraining #Pocket #NLP #Dataset #LanguageModel #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-05-10 The FineWeb Datasets: Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale, Guilherme Penedo+, NeurIPS'24 GPT Summary- 本研究では、15兆トークンからなるFineWebデータセットを紹介し、LLMの性能向上に寄与することを示します。FineWebは高品質な事前学習データセットのキュレーション方法を文書化し、重複排除やフィルタリング戦略を詳細に調査しています。また、FineWebから派生した1.3兆トークンのFineWeb-Eduを用いたLLMは、MMLUやARCなどのベンチマークで優れた性能を発揮します。データセット、コードベース、モデルは公開されています。 Comment

日本語解説: https://zenn.dev/deepkawamura/articles/da9aeca6d6d9f9

openreview: https://openreview.net/forum?id=n6SCkn2QaG#discussion

#Tools #Pocket #NLP #Dataset #LanguageModel #API Issue Date: 2025-04-08 Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs, Shishir G. Patil+, NeurIPS'24 GPT Summary- Gorillaは、API呼び出しの生成においてGPT-4を上回るLLaMAベースのモデルであり、文書検索システムと組み合わせることで、テスト時の文書変更に適応し、ユーザーの柔軟な更新を可能にします。幻覚の問題を軽減し、APIをより正確に使用する能力を示します。Gorillaの評価には新たに導入したデータセット「APIBench」を使用し、信頼性と適用性の向上を実現しています。 Comment

APIBench: https://huggingface.co/datasets/gorilla-llm/APIBench

OpenReview: https://openreview.net/forum?id=tBRNC6YemY

#Pocket #NLP #LanguageModel #Pruning #Distillation Issue Date: 2025-03-16 Compact Language Models via Pruning and Knowledge Distillation, Saurav Muralidharan+, NeurIPS'24 GPT Summary- 本論文では、既存の大規模言語モデル(LLMs)をプルーニングし、少量のトレーニングデータで再トレーニングする手法を提案。深さ、幅、注意、MLPプルーニングを知識蒸留と組み合わせた圧縮ベストプラクティスを開発し、Nemotron-4ファミリーのLLMを2-4倍圧縮。これにより、トレーニングに必要なトークン数を最大40倍削減し、計算コストを1.8倍削減。Minitronモデルは、ゼロからトレーニングした場合と比較してMMLUスコアが最大16%改善され、他のモデルと同等の性能を示す。モデルの重みはオープンソース化され、補足資料も提供。 Comment

(あとでメモを追記)

#Pocket #NLP #LanguageModel #AIAgents #Blog Issue Date: 2025-01-25 [Paper Note] Chain of Agents: Large language models collaborating on long-context tasks, Google Research, 2025.01, NeurIPS'24 Comment

元ポスト:

LLMがどこまでいってもcontext長の制約に直面する問題に対してLLM Agentを組み合わせて対処しました、的な話な模様

ブログ中にアプローチを解説した動画があるのでわかりやすい

Is the experimental code open source?

Thank you for your comment. I tried to find an official open-source implementation provided by the authors, but I was not able to locate one. In fact, I also checked the personal webpage of the first author, but there was no link to any released code.

Is seems that an unofficial implementation is listed under the “Code” tab on the NeurIPS page. I hope this is helpful. Thank you.

NeurIPS link:

https://nips.cc/virtual/2024/poster/95563

openreview:

https://openreview.net/forum?id=LuCLf4BJsr

#ComputerVision #Pretraining #Pocket #Transformer Issue Date: 2024-12-12 Visual Autoregressive Modeling: Scalable Image Generation via Next-Scale Prediction, Keyu Tian+, NeurIPS'24 GPT Summary- Visual AutoRegressive modeling (VAR)を提案し、画像生成において自己回帰学習を次のスケール予測として再定義。VARは、GPTのようなARモデルが拡散トランスフォーマーを上回ることを実現し、ImageNet 256x256ベンチマークでFIDを18.65から1.73、ISを80.4から350.2に改善。推論速度は約20倍向上し、画像品質やデータ効率でも優れた性能を示す。VARはゼロショット一般化能力を持ち、スケーリング法則を示す。全モデルとコードを公開し、視覚生成の研究を促進。 Comment

NeurIPS2024のベストペーパー

第一著者がByteDance社から訴訟を起こされている模様…?

https://var-integrity-report.github.io

OpenReview: https://openreview.net/forum?id=gojL67CfS8

Next Token Prediction, Next Image Token Generation (従来手法), Next Scale (resolution) prediction (提案手法)の違いの図解。非常に分かりやすい。next token predictionでは次トークンのみを予測するがVARでは、次の解像度画像の全体のトークンマップを予測する。

学習方法の概要。2-Stageで学習される。最初のステージでK種類の解像度の画像(=K種類のマルチスケールのtoken maps r_k)を得るためにAutoEncoderを学習し、次のステージでblock-wiseのcausal attention maskを用いて、K_

従来手法と比べより小さいパラメータで高い性能を実現し、inference timeも非常に早い。

ScalingLawsも成立する。

#Pocket Issue Date: 2024-02-25 Linear Transformers are Versatile In-Context Learners, Max Vladymyrov+, N_A, NeurIPS'24 GPT Summary- 研究では、線形transformersが複雑な問題に対して効果的な最適化アルゴリズムを見つける能力を持つことが示された。特に、トレーニングデータが異なるノイズレベルで破損している場合でも、線形transformersは合理的なベースラインを上回るか匹敵する結果を示した。新しいアプローチとして、運動量と再スケーリングを組み込んだ最適化戦略が提案された。これにより、線形transformersが洗練された最適化戦略を発見する能力を持つことが示された。 Comment

openreview: https://openreview.net/forum?id=MWV9zfgW9s

#BeamSearch #Pocket #NLP #LanguageModel #Reasoning #SelfCorrection #Decoding #KeyPoint Notes Issue Date: 2025-10-01 [Paper Note] Self-Evaluation Guided Beam Search for Reasoning, Yuxi Xie+, NeurIPS'23, 2023.05 GPT Summary- LLMの推論プロセスを改善するために、段階的自己評価メカニズムを導入し、確率的ビームサーチを用いたデコーディングアルゴリズムを提案。これにより、推論の不確実性を軽減し、GSM8K、AQuA、StrategyQAでの精度を向上。Llama-2を用いた実験でも効率性が示され、自己評価ガイダンスが論理的な失敗を特定し、一貫性を高めることが確認された。 Comment

pj page: https://guideddecoding.github.io

openreview: https://openreview.net/forum?id=Bw82hwg5Q3

非常にざっくり言うと、reasoning chain(=複数トークンのsequence)をトークンとみなした場合の(確率的)beam searchを提案している。多様なreasoning chainをサンプリングし、その中から良いものをビーム幅kで保持し生成することで、最終的に良いデコーディング結果を得る。reasoning chainのランダム性を高めるためにtemperatureを設定するが、アニーリングをすることでchainにおけるエラーが蓄積することを防ぐ。これにより、最初は多様性を重視した生成がされるが、エラーが蓄積され発散することを防ぐ。

reasoning chainの良さを判断するために、chainの尤度だけでなく、self-evaluationによるreasoning chainの正しさに関するconfidenceスコアも導入する(reasoning chainのconfidenceスコアによって重みづけられたchainの尤度を最大化するような定式化になる(式3))。

self-evaluationと生成はともに同じLLMによって実現されるが、self-evaluationについては評価用のfew-shot promptingを実施する。promptingでは、これまでのreasoning chainと、新たなreasoning chainがgivenなときに、それが(A)correct/(B)incorrectなのかをmultiple choice questionで判定し、選択肢Aが生成される確率をスコアとする。

#ComputerVision #Pocket #NLP #Dataset #Evaluation #TextToImageGeneration #read-later #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-09-11 [Paper Note] GenEval: An Object-Focused Framework for Evaluating Text-to-Image Alignment, Dhruba Ghosh+, NeurIPS'23 GPT Summary- テキストから画像への生成モデルの自動評価方法「GenEval」を提案。物体の共起、位置、数、色などの特性を評価し、現在の物体検出モデルを活用して生成タスクを分析。最近のモデルは改善を示すが、複雑な能力には課題が残る。GenEvalは失敗モードの発見にも寄与し、次世代モデルの開発に役立つ。コードは公開中。 Comment

openreview: https://openreview.net/forum?id=Wbr51vK331¬eId=NpvYJlJFqK

#RecommenderSystems #Pocket #Transformer #VariationalAutoEncoder #read-later #Selected Papers/Blogs #ColdStart #Encoder-Decoder #SemanticID Issue Date: 2025-07-28 [Paper Note] Recommender Systems with Generative Retrieval, Shashank Rajput+, NeurIPS'23 GPT Summary- 新しい生成的検索アプローチを提案し、アイテムのセマンティックIDを用いて次のアイテムを予測するTransformerベースのモデルを訓練。これにより、従来のレコメンダーシステムを大幅に上回る性能を達成し、過去の対話履歴がないアイテムに対しても改善された検索性能を示す。 Comment

openreview: https://openreview.net/forum?id=BJ0fQUU32w

Semantic IDを提案した研究

アイテムを意味的な情報を保持したdiscrete tokenのタプル(=Semantic ID)で表現し、encoder-decoderでNext ItemのSemantic IDを生成するタスクに落としこむことで推薦する。SemanticIDの作成方法は後で読んで理解したい。

#MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Hallucination #read-later #ActivationSteering/ITI #Probing #Trustfulness #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-05-09 Inference-Time Intervention: Eliciting Truthful Answers from a Language Model, Kenneth Li+, NeurIPS'23 GPT Summary- Inference-Time Intervention (ITI)を提案し、LLMsの真実性を向上させる技術を紹介。ITIは推論中にモデルの活性化を調整し、LLaMAモデルの性能をTruthfulQAベンチマークで大幅に改善。Alpacaモデルでは真実性が32.5%から65.1%に向上。真実性と有用性のトレードオフを特定し、介入の強度を調整する方法を示す。ITIは低コストでデータ効率が高く、数百の例で真実の方向性を特定可能。LLMsが虚偽を生成しつつも真実の内部表現を持つ可能性を示唆。 Comment

Inference Time Interventionを提案した研究。Attention Headに対して線形プロービング[^1]を実施し、真実性に関連するであろうHeadをtopKで特定できるようにし、headの出力に対し真実性を高める方向性のベクトルvを推論時に加算することで(=intervention)、モデルの真実性を高める。vは線形プロービングによって学習された重みを使う手法と、正答と誤答の活性化の平均ベクトルを計算しその差分をvとする方法の二種類がある。後者の方が性能が良い。topKを求める際には、線形プロービングをしたモデルのvalidation setでの性能から決める。Kとαはハイパーパラメータである。

[^1]: headのrepresentationを入力として受け取り、線形モデルを学習し、線形モデルの2値分類性能を見ることでheadがどの程度、プロービングの学習に使ったデータに関する情報を保持しているかを測定する手法

日本語解説スライド:

https://www.docswell.com/s/DeepLearning2023/Z38P8D-2024-06-20-131813#p1

これは相当汎用的に使えそうな話だから役に立ちそう

#EfficiencyImprovement #NLP #LanguageModel #Transformer #LongSequence #PositionalEncoding #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-04-06 The Impact of Positional Encoding on Length Generalization in Transformers, Amirhossein Kazemnejad+, NeurIPS'23 GPT Summary- 長さ一般化はTransformerベースの言語モデルにおける重要な課題であり、位置エンコーディング(PE)がその性能に影響を与える。5つの異なるPE手法(APE、T5の相対PE、ALiBi、Rotary、NoPE)を比較した結果、ALiBiやRotaryなどの一般的な手法は長さ一般化に適しておらず、NoPEが他の手法を上回ることが明らかになった。NoPEは追加の計算を必要とせず、絶対PEと相対PEの両方を表現可能である。さらに、スクラッチパッドの形式がモデルの性能に影響を与えることも示された。この研究は、明示的な位置埋め込みが長いシーケンスへの一般化に必須でないことを示唆している。 Comment

- Llama 4 Series, Meta, 2025.04

において、Llama4 Scoutが10Mコンテキストウィンドウを実現できる理由の一つとのこと。

元ポスト:

Llama4のブログポストにもその旨記述されている:

>A key innovation in the Llama 4 architecture is the use of interleaved attention layers without positional embeddings. Additionally, we employ inference time temperature scaling of attention to enhance length generalization.

[The Llama 4 herd: The beginning of a new era of natively multimodal AI innovation]( https://ai.meta.com/blog/llama-4-multimodal-intelligence/?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_content=image&utm_campaign=llama4)

斜め読みだが、length generalizationを評価する上でdownstream taskに焦点を当て、3つの代表的なカテゴリに相当するタスクで評価したところ、この観点においてはT5のrelative positinal encodingとNoPE(位置エンコードディング無し)のパフォーマンスが良く、

NoPEは絶対位置エンコーディングと相対位置エンコーディングを理論上実現可能であり[^1]

実際に学習された異なる2つのモデルに対して同じトークンをそれぞれinputし、同じ深さのLayerの全てのattention distributionの組み合わせからJensen Shannon Divergenceで距離を算出し、最も小さいものを2モデル間の当該layerの距離として可視化すると下記のようになり、NoPEとT5のrelative positional encodingが最も類似していることから、NoPEが学習を通じて(実用上は)相対位置エンコーディングのようなものを学習することが分かった。

[^1]:深さ1のLayerのHidden State H^1から絶対位置の復元が可能であり(つまり、当該レイヤーのHが絶対位置に関する情報を保持している)、この前提のもと、後続のLayerがこの情報を上書きしないと仮定した場合に、相対位置エンコーディングを実現できる。

また、CoT/Scratchpadはlong sequenceに対する汎化性能を向上させることがsmall scaleではあるが先行研究で示されており、Positional Encodingを変化させた時にCoT/Scratchpadの性能にどのような影響を与えるかを調査。

具体的には、CoT/Scratchpadのフォーマットがどのようなものが有効かも明らかではないので、5種類のコンポーネントの組み合わせでフォーマットを構成し、mathematical reasoningタスクで以下のような設定で訓練し

- さまざまなコンポーネントの組み合わせで異なるフォーマットを作成し、

- 全ての位置エンコーディングあり/なしモデルを訓練

これらを比較した。この結果、CoT/Scratchpadはフォーマットに関係なく、特定のタスクでのみ有効(有効かどうかはタスク依存)であることが分かった。このことから、CoT/Scratcpad(つまり、モデルのinputとoutputの仕方)単体で、long contextに対する汎化性能を向上させることができないので、Positional Encoding(≒モデルのアーキテクチャ)によるlong contextに対する汎化性能の向上が非常に重要であることが浮き彫りになった。

また、CoT/Scratchpadが有効だったAdditionに対して各Positional Embeddingモデルを学習し、生成されたトークンのattentionがどの位置のトークンを指しているかを相対距離で可視化したところ(0が当該トークン、つまり現在のScratchpadに着目しており、1が遠いトークン、つまりinputに着目していることを表すように正規化)、NoPEとRelative Positional Encodingがshort/long rangeにそれぞれフォーカスするようなbinomialな分布なのに対し、他のPositional Encodingではよりuniformな分布であることが分かった。このタスクにおいてはNoPEとRelative POの性能が高かったため、binomialな分布の方がより最適であろうことが示唆された。

#MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Scaling Laws #read-later Issue Date: 2025-03-23 Scaling Data-Constrained Language Models, Niklas Muennighoff+, NeurIPS'23 GPT Summary- 言語モデルのスケーリングにおいて、データ制約下でのトレーニングを調査。9000億トークンと90億パラメータのモデルを用いた実験で、繰り返しデータを使用しても損失に大きな変化は見られず、繰り返しの価値が減少することを確認。計算最適性のスケーリング法則を提案し、データ不足を軽減するアプローチも実験。得られたモデルとデータセットは公開。 Comment

OpenReview: https://openreview.net/forum?id=j5BuTrEj35

チンチラ則のようなScaling Lawsはパラメータとデータ量の両方をスケールさせた場合の前提に立っており、かつデータは全てuniqueである前提だったが、データの枯渇が懸念される昨今の状況に合わせて、データ量が制限された状況で、同じデータを繰り返し利用する(=複数エポック学習する)ことが一般的になってきた。このため、データのrepetitionに関して性能を事前学習による性能の違いを調査して、repetitionとパラメータ数に関するスケーリング則を提案($3.1)しているようである。

Takeawayとしては、データが制限された環境下では、repetitionは上限4回までが効果的(コスパが良い)であり(左図)、小さいモデルを複数エポック訓練する方が固定されたBudgetの中で低いlossを達成できる右図)。

学習データの半分をコードにしても性能の劣化はなく、様々なタスクの性能が向上しパフォーマンスの分散も小さくなる、といったことが挙げられるようだ。

#NLP #LanguageModel #Alignment #DPO #PostTraining #read-later #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2024-09-25 Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model, Rafael Rafailov+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- 大規模無監督言語モデル(LM)の制御性を向上させるために、報酬モデルの新しいパラメータ化を導入し、単純な分類損失でRLHF問題を解決する「直接的な好み最適化(DPO)」アルゴリズムを提案。DPOは安定性と性能を持ち、ファインチューニング中のサンプリングやハイパーパラメータ調整を不要にし、既存の方法と同等以上の性能を示す。特に、生成物の感情制御においてPPOベースのRLHFを上回り、応答の質を改善しつつ実装が簡素化される。 Comment

DPOを提案した研究https://github.com/user-attachments/assets/2f7edf2c-32fa-4c5c-bc39-fb85112d1837"

>

解説ポスト:

SNLP'24での解説スライド: https://speakerdeck.com/kazutoshishinoda/lun-wen-shao-jie-direct-preference-optimization-your-language-model-is-secretly-a-reward-model

#Pocket #NLP #LanguageModel #SmallModel Issue Date: 2023-11-14 Cappy: Outperforming and Boosting Large Multi-Task LMs with a Small Scorer, Bowen Tan+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)はマルチタスキングに優れた性能を示していますが、パラメータ数が多く計算リソースを必要とし、効率的ではありません。そこで、小規模なスコアラーであるCappyを導入し、独立して機能するかLLMsの補助として使用することでパフォーマンスを向上させました。Cappyはファインチューニングやパラメータへのアクセスを必要とせず、さまざまなタスクで高い性能を発揮します。実験結果では、Cappyは独立したタスクや複雑なタスクで大きなLLMsを上回り、他のLLMsとの連携も可能です。 Comment

360MパラメータでさまざまなタスクでLLMに勝つっぽいのでおもしろそうだし実用性もありそう

#Pocket #NLP #LanguageModel #Evaluation #LLM-as-a-Judge #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2023-07-26 Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena, Lianmin Zheng+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLM)を判定者として使用して、オープンエンドの質問に対する性能を評価する方法を提案する。LLMの制限や問題を軽減するための解決策を提案し、2つのベンチマークでLLMの判定者と人間の好みの一致を検証する。結果は、強力なLLM判定者が人間の好みとよく一致し、スケーラブルで説明可能な方法で人間の好みを近似できることを示した。さらに、新しいベンチマークと従来のベンチマークの相補性を示し、いくつかのバリアントを評価する。 Comment

MT-Bench(MTBench)スコアとは、multi-turnのQAを出題し、その回答の質をGPT-4でスコアリングしたスコアのこと。

GPT-4の判断とhuman expertの判断とのagreementも検証しており、agreementは80%以上を達成している。

`LLM-as-a-Judge` という用語を最初に提唱したのも本研究となる(p.2参照)

#EfficiencyImprovement #MachineLearning #Pocket #Supervised-FineTuning (SFT) #Quantization #PEFT(Adaptor/LoRA) #PostTraining #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2023-07-22 QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs, Tim Dettmers+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- 私たちは、QLoRAという効率的なファインチューニング手法を提案します。この手法は、メモリ使用量を削減し、48GBの単一のGPU上で65Bパラメータモデルをファインチューニングすることができます。また、16ビットのファインチューニングタスクのパフォーマンスを維持します。QLoRAは、凍結された4ビット量子化された事前学習済み言語モデルの勾配をLow Rank Adapters(LoRA)に逆伝播させます。私たちの最良のモデルファミリーであるGuanacoは、Vicunaベンチマークで以前に公開されたすべてのモデルを上回り、ChatGPTのパフォーマンスレベルの99.3%に達します。また、単一のGPU上でのファインチューニングには24時間しかかかりません。QLoRAは、パフォーマンスを犠牲にすることなくメモリを節約するためのいくつかの革新を導入しています。具体的には、4ビットNormalFloat(NF4)という情報理論的に最適な新しいデータ型、ダブル量子化による平均メモリフットプリントの削減、およびページドオプティマイザによるメモリスパイクの管理です。私たちはQLoRAを使用して1,000以上のモデルをファインチューニングし、8つの命令データセット、複数のモデルタイプ(LLaMA、T5)、および従来のファインチューニングでは実行不可能なモデルスケール(33Bおよび65Bパラメータモデル)にわたる命令の追跡とチャットボットのパフォーマンスの詳細な分析を提供します。私たちの結果は、QLoRAを使用して小規模な高品質のデータセットでのファインチューニングが、以前のSoTAよりも小さいモデルを使用しても最先端の結果をもたらすことを示しています。また、人間の評価とGPT-4の評価に基づいたチャットボットのパフォーマンスの詳細な分析を提供し、GPT-4の評価が安価で合理的な人間の評価の代替手段であることを示します。さらに、現在のチャットボットのベンチマークは、チャットボットのパフォーマンスレベルを正確に評価するためには信頼性がないことがわかります。GuanacoがChatGPTと比較してどこで失敗するかを示す分析も行っています。私たちは、4ビットトレーニングのためのCUDAカーネルを含む、すべてのモデルとコードを公開しています。 Comment

実装:

https://github.com/artidoro/qlora

PEFTにもある

参考:

#MachineLearning #LanguageModel #In-ContextLearning Issue Date: 2023-07-11 Transformers learn to implement preconditioned gradient descent for in-context learning, Kwangjun Ahn+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- トランスフォーマーは勾配降下法のアルゴリズムを学習できるかどうかについての研究があります。この研究では、トランスフォーマーが勾配降下法の反復をシミュレートすることができることが示されています。さらに、線形トランスフォーマーについての分析から、訓練目的のグローバル最小値が事前条件付き勾配降下法の単一の反復を実装することが証明されました。また、k個のアテンション層を持つトランスフォーマーについても、特定の臨界点が事前条件付き勾配降下法のk回の反復を実装することが証明されました。これらの結果は、トランスフォーマーを訓練して学習アルゴリズムを実装するための将来の研究を促しています。 Comment

参考:

つまり、事前学習の段階でIn context learningが可能なように学習がなされているということなのか。

それはどのような学習かというと、プロンプトとそれによって与えられた事例を前条件とした場合の勾配降下法によって実現されていると。

つまりどういうことかというと、プロンプトと与えられた事例ごとに、それぞれ最適なパラメータが学習されているというイメージだろうか。条件付き分布みたいなもの?

なので、未知のプロンプトと事例が与えられたときに、事前学習時に前条件として与えられているものの中で類似したものがあれば、良い感じに汎化してうまく生成ができる、ということかな?

いや違うな。1つのアテンション層が勾配降下法の1ステップをシミュレーションしており、k個のアテンション層があったらkステップの勾配降下法をシミュレーションしていることと同じ結果になるということ?

そしてその購買降下法では、プロンプトによって与えられた事例が最小となるように学習される(シミュレーションされる)ということなのか。

つまり、ネットワーク上で本当に与えられた事例に基づいて学習している(のと等価な結果)を得ているということなのか?😱

openreview: https://openreview.net/forum?id=LziniAXEI9

#NLP #Dataset #LanguageModel #AIAgents #Evaluation #ComputerUse #Selected Papers/Blogs #VisionLanguageModel #One-Line Notes Issue Date: 2023-07-03 Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web, Xiang Deng+, N_A, NeurIPS'23 Spotlight GPT Summary- Mind2Webという新しいデータセットを紹介します。このデータセットは、任意のウェブサイト上で複雑なタスクを実行するための言語の指示に従うウェブエージェントを開発・評価するために作成されました。従来のデータセットでは一般的なウェブエージェントには適していなかったため、Mind2Webはより多様なドメイン、実世界のウェブサイト、幅広いユーザーの相互作用パターンを提供します。また、大規模言語モデル(LLMs)を使用して一般的なウェブエージェントを構築するための初期の探索も行われます。この研究は、ウェブエージェントのさらなる研究を促進するためにデータセット、モデルの実装、およびトレーニング済みモデルをオープンソース化します。 Comment

Webにおけるgeneralistエージェントを評価するためのデータセットを構築。31ドメインの137件のwebサイトにおける2350個のタスクが含まれている。

タスクは、webサイトにおける多様で実用的なユースケースを反映し、チャレンジングだが現実的な問題であり、エージェントの環境やタスクをまたいだ汎化性能を評価できる。

プロジェクトサイト:

https://osu-nlp-group.github.io/Mind2Web/

#Pocket Issue Date: 2023-06-16 Deductive Verification of Chain-of-Thought Reasoning, Zhan Ling+, N_A, NeuriPS'23 GPT Summary- 大規模言語モデル(LLMs)を使用して、Chain-of-Thought(CoT)プロンプティングによる推論タスクを解決するために、自己検証を通じて推論プロセスの信頼性を確保するNatural Programを提案する。このアプローチにより、モデルは正確な推論ステップを生成し、各演繹的推論段階に統合された検証プロセスにより、生成された推論ステップの厳密性と信頼性を向上させることができる。コードはhttps://github.com/lz1oceani/verify_cotで公開される。 #NLP #LanguageModel #Alignment #Supervised-FineTuning (SFT) #DataDistillation Issue Date: 2023-05-22 LIMA: Less Is More for Alignment, Chunting Zhou+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- 本研究では、65BパラメータのLLaMa言語モデルであるLIMAを訓練し、強化学習や人間の好みモデリングなしに、厳選された1,000のプロンプトとレスポンスのみで標準的な教師あり損失で微調整しました。LIMAは、幅広いクエリに対応する驚くべき強力なパフォーマンスを示し、トレーニングデータに現れなかった未知のタスクにも一般化する傾向があります。制御された人間の研究では、LIMAのレスポンスは、GPT-4、Bard、DaVinci003と比較して優れていることが示されました。これらの結果から、大規模言語モデルのほとんどの知識は事前トレーニング中に学習され、高品質の出力を生成するためには限られた指示調整データしか必要ないことが示唆されます。 Comment

LLaMA65Bをたった1kのdata point(厳選された物)でRLHF無しでfinetuningすると、旅行プランの作成や、歴史改変の推測(?)幅広いタスクで高いパフォーマンスを示し、未知のタスクへの汎化能力も示した。最終的にGPT3,4,BARD,CLAUDEよりも人間が好む回答を返した。

LLaMAのようなオープンでパラメータ数が少ないモデルに対して、少量のサンプルでfinetuningするとGPT4に迫れるというのはgamechangerになる可能性がある

openreview: https://openreview.net/forum?id=KBMOKmX2he

#Pocket Issue Date: 2023-05-20 Language Models Meet World Models: Embodied Experiences Enhance Language Models, Jiannan Xiang+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- 本論文では、大規模言語モデル(LMs)が物理的な環境での単純な推論や計画に苦労することを解決するため、LMsを世界モデルで微調整する新しいパラダイムを提案しています。具体的には、物理的な世界のシミュレータでエージェントを展開し、目的指向の計画とランダムな探索を通じて多様な具現化された経験を獲得することで、LMsを微調整して物理的な世界での推論や行動の多様な能力を教えます。また、重みの選択的な更新のための古典的な弾性重み結合(EWC)を導入し、トレーニング効率のための低ランクアダプタ(LoRA)と組み合わせています。徹底的な実験により、提案手法は18の下流タスクでベースLMsを平均64.28%改善することが示されました。 Comment

OpenReview: https://openreview.net/forum?id=SVBR6xBaMl

#Pocket #Transformer #LongSequence #Encoder #Encoder-Decoder Issue Date: 2023-05-09 Vcc: Scaling Transformers to 128K Tokens or More by Prioritizing Important Tokens, Zhanpeng Zeng+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- 本論文では、Transformerモデルの二次コストを削減するために、各層でサイズ$r$が$n$に独立した表現に入力を圧縮する方法を提案する。VIPトークン中心の圧縮(Vcc)スキームを使用し、VIPトークンの表現を近似するために入力シーケンスを選択的に圧縮する。提案されたアルゴリズムは、競合するベースラインと比較して効率的であり、多数のタスクにおいて競争力のあるまたはより優れたパフォーマンスを発揮する。また、アルゴリズムは128Kトークンにスケーリングでき、一貫して精度の向上を提供することが示された。 #Analysis #Pocket #NLP #LanguageModel #Chain-of-Thought #Faithfulness Issue Date: 2023-05-09 Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting, Miles Turpin+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- LLMsによる推論において、chain-of-thought reasoning(CoT)と呼ばれる説明を生成することができるが、この説明がモデルの予測の真の理由を誤って表現することがあることがわかった。バイアスのある特徴をモデルの入力に追加することで、CoT説明が大きく影響を受けることが示された。この結果は、LLMsに対する信頼を高めるために、説明の忠実度を評価し、改善する必要があることを示唆している。 #ComputerVision #Pocket Issue Date: 2023-04-27 Stable and low-precision training for large-scale vision-language models, Wortsman+, University of Washington, NeurIPS'23 GPT Summary- 大規模な言語-視覚モデルのトレーニングを加速し安定させる新手法を提案。SwitchBackを用いたint8量子化で、CLIP ViT-Hugeのトレーニング速度を13-25%向上させ、bfloat16と同等の性能を維持。float8トレーニングも効果的であることを示し、初期化方法が成功に寄与。損失のスパイクを分析し、AdamW-Adafactorハイブリッドを推奨することで、トレーニングの安定性を向上させた。 Comment

#MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Supervised-FineTuning (SFT) #ReinforcementLearning Issue Date: 2023-03-28 Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning, Noah Shinn+, N_A, NeurIPS'23 GPT Summary- 本研究では、言語エージェントを強化するための新しいフレームワークであるReflexionを提案しています。Reflexionエージェントは、言語的フィードバックを通じて自己反省し、より良い意思決定を促すために反省的なテキストを保持します。Reflexionはさまざまなタスクでベースラインエージェントに比べて大幅な改善を実現し、従来の最先端のGPT-4を上回る精度を達成しました。さらに、異なるフィードバック信号や統合方法、エージェントタイプの研究を行い、パフォーマンスへの影響についての洞察を提供しています。 Comment

なぜ回答を間違えたのか自己反省させることでパフォーマンスを向上させる研究

#NeuralNetwork #ComputerVision #Pretraining #Pocket #Scaling Laws #Deduplication Issue Date: 2025-09-04 [Paper Note] Beyond neural scaling laws: beating power law scaling via data pruning, Ben Sorscher+, NeurIPS'22 GPT Summary- データセットサイズに対する誤差のスケーリングを研究し、高品質なデータプルーニングメトリックを用いることで誤差を指数スケーリングに減少させる可能性を示す。CIFAR-10、SVHN、ImageNetでの実験により、冪法則スケーリングを超える改善を確認。ImageNetにおける10種類のデータプルーニングメトリックのベンチマークを実施し、従来のメトリックに代わる新しい自己教師ありプルーニングメトリックを開発。良好なデータプルーニングメトリックがニューラルスケーリング法則の改善とリソースコスト削減に寄与する可能性を示唆。 Comment

openreview: https://openreview.net/forum?id=UmvSlP-PyV

日本語解説スライド: https://speakerdeck.com/takase/snlp2023-beyond-neural-scaling-laws

#Pocket #Dataset #KnowledgeEditing Issue Date: 2025-08-26 [Paper Note] Locating and Editing Factual Associations in GPT, Kevin Meng+, NeurIPS'22 GPT Summary- 自回帰型トランスフォーマー言語モデルにおける事実の関連付けの保存と想起を分析し、局所的な計算に対応することを示した。因果介入を用いて事実予測に関与するニューロンを特定し、フィードフォワードモジュールの役割を明らかにした。Rank-One Model Editing(ROME)を用いて特定の事実の関連付けを更新し、他の方法と同等の効果を確認。新しいデータセットに対する評価でも特異性と一般化を両立できることを示した。中間層のフィードフォワードモジュールが事実の関連付けに重要であり、モデル編集の実行可能性を示唆している。 #Embeddings #Pocket #NLP #RepresentationLearning #Length #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-07-29 [Paper Note] Matryoshka Representation Learning, Aditya Kusupati+, NeurIPS'22 GPT Summary- マトリョーシカ表現学習(MRL)は、異なる計算リソースに適応可能な柔軟な表現を設計する手法であり、既存の表現学習パイプラインを最小限に修正して使用します。MRLは、粗から細への表現を学習し、ImageNet-1K分類で最大14倍小さい埋め込みサイズを提供し、実世界のスピードアップを実現し、少数ショット分類で精度向上を達成します。MRLは視覚、視覚+言語、言語のモダリティにわたるデータセットに拡張可能で、コードとモデルはオープンソースで公開されています。 Comment

日本語解説: https://speakerdeck.com/hpprc/lun-jiang-zi-liao-matryoshka-representation-learning

単一のモデルから複数のlengthのEmbeddingを出力できるような手法。

#ComputerVision #Pocket #NLP #Dataset #MultiModal #CLIP Issue Date: 2025-05-06 LAION-5B: An open large-scale dataset for training next generation image-text models, Christoph Schuhmann+, NeurIPS'22 GPT Summary- LAION-5Bは、5.85億のCLIPフィルタリングされた画像-テキストペアから成る大規模データセットで、英語のペアが2.32B含まれています。このデータセットは、CLIPやGLIDEなどのモデルの再現とファインチューニングに利用され、マルチモーダルモデルの研究を民主化します。また、データ探索やサブセット生成のためのインターフェースや、コンテンツ検出のためのスコアも提供されます。 #MachineLearning #Pocket #NLP #LanguageModel #Scaling Laws #Selected Papers/Blogs Issue Date: 2025-03-23 Training Compute-Optimal Large Language Models, Jordan Hoffmann+, NeurIPS'22 GPT Summary- トランスフォーマー言語モデルの訓練において、計算予算内で最適なモデルサイズとトークン数を調査。モデルサイズと訓練トークン数は同等にスケールする必要があり、倍増するごとにトークン数も倍増すべきと提案。Chinchillaモデルは、Gopherなどの大規模モデルに対して優れた性能を示し、ファインチューニングと推論の計算量を削減。MMLUベンチマークで67.5%の精度を達成し、Gopherに対して7%以上の改善を実現。 Comment

OpenReview: https://openreview.net/forum?id=iBBcRUlOAPR

chinchilla則

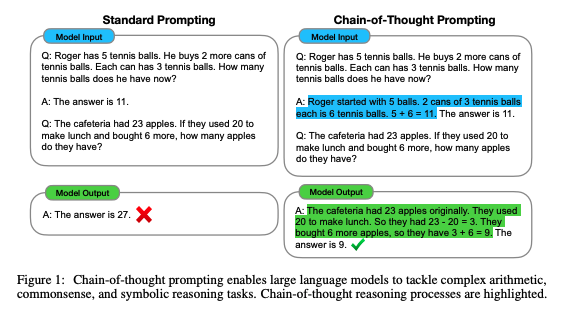

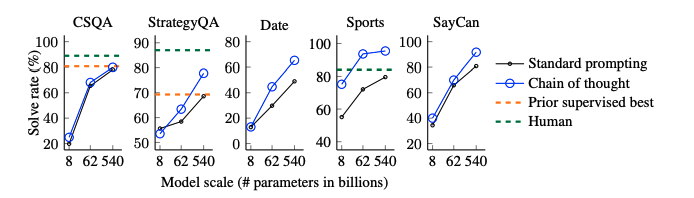

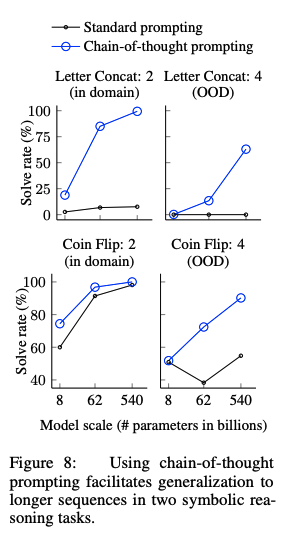

#NeuralNetwork #NLP #Zero/Few/ManyShotPrompting #Chain-of-Thought #Prompting Issue Date: 2023-04-27 Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models, Wei+, Google Research, NeurIPS'22 Comment

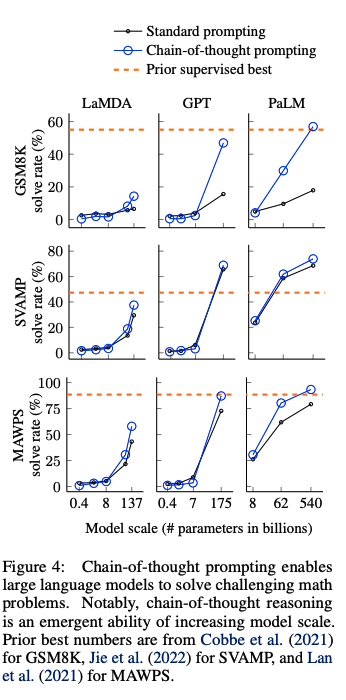

Chain-of-Thoughtを提案した論文。CoTをする上でパラメータ数が100B未満のモデルではあまり効果が発揮されないということは念頭に置いた方が良さそう。

先行研究では、reasoningが必要なタスクの性能が低い問題をintermediate stepを明示的に作成し、pre-trainedモデルをfinetuningすることで解決していた。しかしこの方法では、finetuning用の高品質なrationaleが記述された大規模データを準備するのに多大なコストがかかるという問題があった。

このため、few-shot promptingによってこの問題を解決することが考えられるが、reasoning能力が必要なタスクでは性能が悪いという問題あがった。そこで、両者の強みを組み合わせた手法として、chain-of-thought promptingは提案された。

# CoTによる実験結果

以下のベンチマークを利用

- math word problem: GSM8K, SVAMP, ASDiv, AQuA, MAWPS

- commonsense reasoning: CSQA, StrategyQA, Big-bench Effort (Date, Sports), SayCan

- Symbolic Reasoning: Last Letter concatenation, Coin Flip

- Last Letter concatnation: 名前の単語のlast wordをconcatするタスク("Amy Brown" -> "yn")

- Coin Flip: コインをひっくり返す、 あるいはひっくり返さない動作の記述の後に、コインが表向きであるかどうかをモデルに回答するよう求めるタスク

## math word problem benchmark

- モデルのサイズが大きくなるにつれ性能が大きく向上(emergent ability)することがあることがわかる

- 言い換えるとCoTは<100Bのモデルではパフォーマンスに対してインパクトを与えない

- モデルサイズが小さいと、誤ったCoTを生成してしまうため

- 複雑な問題になればなるほど、CoTによる恩恵が大きい

- ベースラインの性能が最も低かったGSM8Kでは、パフォーマンスの2倍向上しており、1 stepのreasoningで解決できるSingleOpやMAWPSでは、性能の向上幅が小さい

- Task specificなモデルをfinetuningした以前のSoTAと比較してcomparable, あるいはoutperformしている

-

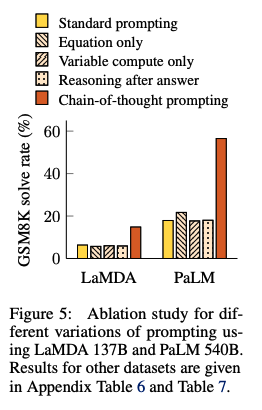

## Ablation Study

CoTではなく、他のタイプのpromptingでも同じような効果が得られるのではないか?という疑問に回答するために、3つのpromptingを実施し、CoTと性能比較した:

- Equation Only: 回答するまえに数式を記載するようなprompt

- promptの中に数式が書かれているから性能改善されているのでは?という疑問に対する検証

- => GSM8Kによる結果を見ると、equation onlyでは性能が低かった。これは、これは数式だけでreasoning stepsを表現できないことに起因している

- Variable compute only: dotのsequence (...) のみのprompt

- CoTは難しい問題に対してより多くの計算(intermediate token)をすることができているからでは?という疑問に対する検証

- variable computationとCoTの影響を分離するために、dotのsequence (...) のみでpromptingする方法を検証

- => 結果はbaselineと性能変わらず。このことから、variableの計算自体が性能向上に寄与しているわけではないことがわかる。

- Chain of Thought after answer: 回答の後にCoTを出力するようなprompting

- 単にpretrainingの際のrelevantな知識にアクセスしやすくなっているだけなのでは?という疑問を検証

- => baselineと性能は変わらず、単に知識を活性化させるだけでは性能が向上しないことがわかる。

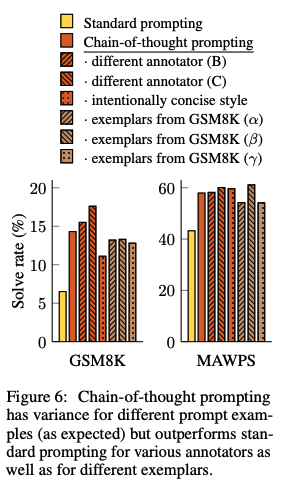

## CoTのロバスト性

人間のAnnotatorにCoTを作成させ、それらを利用したCoTpromptingとexamplarベースな手法によって性能がどれだけ変わるかを検証。standard promptingを全ての場合で上回る性能を獲得した。このことから、linguisticなstyleにCoTは影響を受けていないことがわかる。

# commonsense reasoning